Ольга Минаева - Иван Кулибин. Иван Ползунов. Ефим и Мирон Черепановы

- Название:Иван Кулибин. Иван Ползунов. Ефим и Мирон Черепановы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Комсомольская правда

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4470-0200-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Минаева - Иван Кулибин. Иван Ползунов. Ефим и Мирон Черепановы краткое содержание

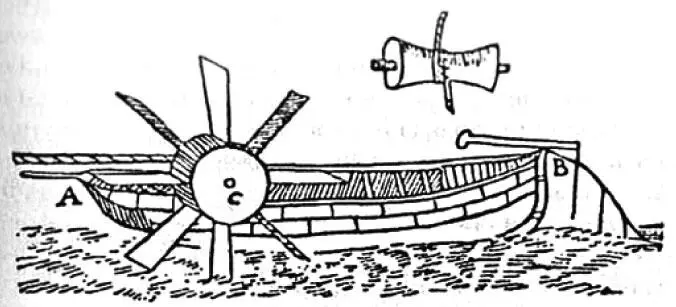

Судьба отнюдь не благоволила этим людям. Напротив, силою семейной традиции либо же низкой крепостной доли она всячески препятствовала их начинаниям. И даже когда первые русские изобретатели ценой неимоверных усилий брались-таки за желанное дело, мало было рядом людей, которые понимали их, еще меньше тех, кто помогал, поддерживал. Начальство выжимало все соки из Кулибина, Ползунова, Черепановых, душило их повседневной рутиной, подрезая крылья творческому полету. Многое из того, что они изобрели, создали собственными руками, не было в должной степени оценено, признано современниками. Это касается и черепановских локомотивов, и «водоходного судна» Кулибина, сданного за ненадобностью на дрова, и паровой машины Ползунова, доживавшей свой век на заводском дворе. При жизни этих неудобных, упрямых людей, многим кажущихся не то юродивыми, не то колдунами, не особо жаловали, а если и награждали, то нечасто и не щедро. Но они не роптали, а лишь просили дать им возможность довести до конца задуманное. Подвижники того, что мы назовем научно-техническим прогрессом, доходили до всего не столько заимствованным, книжным, сколько своим собственным умом, добивались успеха благодаря таланту и огромному трудолюбию.

Иван Кулибин. Иван Ползунов. Ефим и Мирон Черепановы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Водоход Кулибина.

Несколько лет судно Кулибина простояло в сарае городской ратуши и в конце концов «по негодности» было продано с аукциона… на дрова. Разумеется, изобретатель опечалился – столько трудов пошло насмарку. Но не в обычае Кулибина было предаваться унынию, вскоре он вновь засучил рукава и в 1813 г. завершил еще одну свою задумку – проект железного моста через Неву. Мост изобретатель спроектировал из 3 решетчатых арок, покоящихся на четырех промежуточных опорах. Длина моста была около 280 м, освещаться он должен был кулибинскими фонарями. Иван Петрович предусмотрел все, включая железные ледорезы. Кулибин мечтал снова перебраться в Санкт-Петербург и лично руководить строительством моста. И опять закипела переписка. По мнению инженер-генерала Августина Бетанкура, Нева отличалась значительной глубиной и высокой скоростью течения, потому прочные постоянные мостовые конструкции на ней возводить было невозможно. Кулибин пытался чертежами и расчетами доказать обратное, но Бетанкур упорно стоял на своем. История докажет, кто был прав в том споре: впоследствии на Неве будут построены три постоянных моста на каменных устоях. Однако тогда возобладала точка зрения Бетанкура – чертежи Кулибина положили под сукно.

Последняя мечта не сбылась

Тем временем у него возникла проблема – на этот раз чисто бытового свойства. Видавший виды дом, купленный Кулибиным при переезде в Нижний Новгород, пришел в полную негодность. Для приобретения нового у Ивана Петровича не хватало наличных средств. Это может показаться странным – за свои изобретения он получал приличные деньги, долгие годы ему выплачивали неплохое жалованье. Казалось бы, мог скопить хотя бы на хороший дом. Однако и расходы у Кулибина были значительные – требовалось содержать большую семью, много денег отнимали его изобретения. Словом, распродав все, что только можно было, Кулибины приобрели поблизости от старого дома-развалюхи небольшой участок земли с прекрасным видом на Волгу и начали строительство нового двухэтажного дома – по плану Ивана Петровича. В 1813 г. строение подвели под крышу, и тут же случилась беда – у соседей вспыхнул пожар, пламя живо перекинулось на дома Кулибиных – старый и новый. Оба сгорели дотла со всем имуществом. Кулибины превратились в бездомных погорельцев. Сначала их приютил Алексей Пятериков, потом – старшая дочь Елизавета, вышедшая замуж за чиновника Попова, которого Кулибин очень любил и уважал. Семья их жила неподалеку от Нижнего в селе Карповка. Вскоре мастеру из «Общественного призрения» выдали ссуду в 600 рублей. На них он купил ветхий домик и переселился в него. В многочисленные щели задували волжские ветра, но все-таки это было хоть и убогое, но свое собственное жилье. Кулибин вновь мог приняться за работу. Однако развернуться ему мешало безденежье. 17 мая 1816 г. он писал своему старшему сыну Семену в Петербург, где тот служил в Министерстве финансов и имел чин статского советника. Письмо представляло собой горестную жалобу на то, что старик погряз в долгах и даже «служительницам по найму года за три не платил». Далее Иван Петрович пишет: «Вот каковы, любезный сын, отца твоего обстоятельства. Больно мне нестерпимо то, что я значил в Петербурге и чем нахожусь в любезном своем отечестве». Жалобы на крайне «стесненные обстоятельства» продолжались и в других письмах сыну. Кулибин не только жаловался на болезнь и тяжелые условия жизни, но и просил сына похлопотать, передать через кого-нибудь записку царю о его изобретениях и материальном положении. Однако все попытки Семена помочь отцу оказались безуспешными. Тогда-то доведенный до отчаяния перспективой близкой нищеты Кулибин и принялся за изготовление некоей таинственной машины. Никто, кроме старого испытанного друга Пятерикова, не знал, что это за машина. Как-то Кулибин объяснил ему, что вот уже более 40 лет занимается созданием perpetuum mobile – вечного двигателя. Своему другу он объяснил, что люди начиная с глубокой древности бились над решением этой задачи. Почему же ему на склоне лет не попробовать? Кулибин рассказал Пятерикову, что еще в годы царствования Екатерины Алексеевны немецкий механик Фридрих Гейнгле прислал в Петербургскую академию наук описание и чертежи вечного двигателя. В своем письме он испрашивал разрешения посвятить свою машину императрице. Та отнеслась к проекту весьма сочувственно, поручив Кулибину проверить механизм. По словам Ивана Петровича, он состоял из 12 мехов, расположенных внутри колеса. 6 мехов наполнялись ртутью или водой и должны были своей тяжестью заставлять колесо вращаться. При этом жидкость переливалась в другие 6 мехов, которые в свою очередь поворачивали колесо. Кулибин пришел к выводу, что такое колесо все равно не может вращаться вечно. Но все-таки по чертежам Гейнгле создал действующую модель и представил ее академикам. Они подтвердили правоту русского механика. Однако, приехав в Нижний, Кулибин и сам вдруг загорелся идеей создания perpetuum mobile. Тем более что свободного времени у него было хоть отбавляй. И вот на склоне лет он решил такую машину создать. В мыслях изобретателя было использовать ее для подъема речной воды «на гору» с целью водоснабжения нижегородцев. После Кулибина осталось великое множество вариантов конструкции этой машины. С 1797 г. мастер вел особый дневник, посвященный вечному двигателю, – 10 тетрадок по 24 страницы каждая. Вечный двигатель стал последней мечтой конструктора, к сожалению, несбыточной – законы природы было не под силу переписать даже гениальному изобретателю.

Тем временем здоровье Кулибина ухудшалось. Начиная с 1817 г. его часто донимали боли в сердце, мучила одышка, однако никто никогда не слышал от Кулибина жалоб. Он все переносил стоически, молча. Когда доставало сил, писал письма в Санкт-Петербург, посещал приятелей, выходил на берег Волги и любовался караванами судов. Последние месяцы провел в постели, слабеющей рукой делая чертежи. Часто к нему приезжала дочь Елизавета, которая помогала в работе. Сидя у постели отца, она находила нужную ему бумагу, что-то зачитывала вслух. На полях своих чертежей Иван Петрович оставлял пометки. Некоторые были явно продиктованы какими-то неудачами, другие – не угасшей с годами верой в Бога: «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не сдвинется в веках». До конца своих дней он сохранял твердую память и ясность мышления.

Могила Ивана Кулибина в Нижнем Новгороде. Надпись на памятнике гласит: «Честь Нижнего Новгорода. Красота согражданъ».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: