Александр Симаков - Разгром дивизии «Мертвая голова». Демянская катастрофа эсэсовцев

- Название:Разгром дивизии «Мертвая голова». Демянская катастрофа эсэсовцев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0862-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Симаков - Разгром дивизии «Мертвая голова». Демянская катастрофа эсэсовцев краткое содержание

Однако немецкие потери под Демянском были, по меркам Вермахта, совершенно катастрофическими, непомерными, неприемлемыми. Именно здесь был уничтожен первый элитный состав знаменитой дивизии СС «Мертвая голова».

«Мне могут возразить: мол, «Мертвая голова» существовала до конца войны. Да, но это была уже не та дивизия, которая начинала войну. Та, прежняя, полегла на подступах к Валдайской возвышенности, куда она так стремилась, но не дошла. Кости ее офицеров, унтер-офицеров, рядовых лежат на территории «демянского котла» и «рамушевского коридора»…»

Новая книга от автора бестселлера «Демянское побоище», основанная на сопоставлении немецких и советских документов, проливает свет на разгром 3-й дивизии СС «Totenkopf» и оболганную победу Сталина.

Разгром дивизии «Мертвая голова». Демянская катастрофа эсэсовцев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тыловик есть тыловик, будь то армия Германии или Красная Армия. Используя поставки зимних вещей, в первую очередь обеспечивает свои потребности, а оставшееся направляет в подразделения и части.

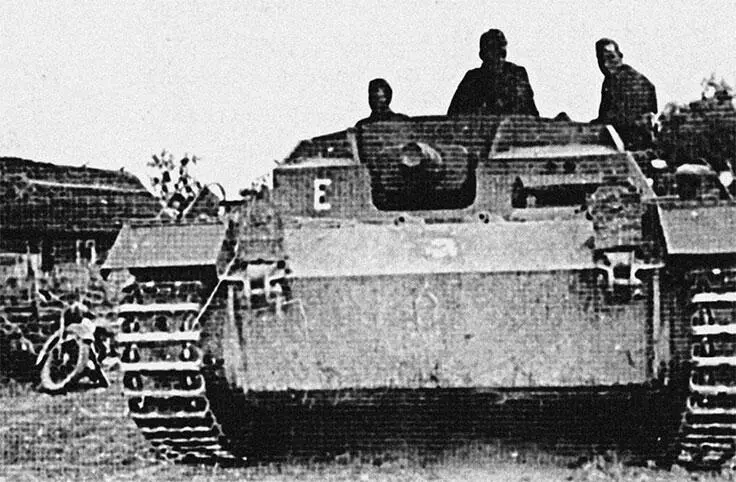

Батарея штурмовых орудий переведена для ремонта в д. Хани 26 октября 1941 г.

Из воспоминаний Герберта Крафта: «…К своему удивлению, у тыловиков я увидел то, чего не было на передовой: пожертвованные населением на родине теплые вещи и лыжные костюмы. Когда командир дивизии узнал, как распределили «зимнюю помощь», он приказал в каждом полку создать специальные команды, которые действовали внезапно и безжалостно даже против старших офицеров. Шерстяные свитера и меховые тужурки снимались прямо с тела отсиживающихся в тыловых бункерах «обозных прислужников»… В общем, Родина «позаботилась» о том, чтобы немецкий солдат не был скован морозом на Восточном фронте».

Не дожидаясь помощи в полном объеме из Германии, штурмбанфюрер СС и зам. по тылу Шнайдер заранее провел смену неподходящих размеров обуви, организовал в тылу изготовление удобных в полевых условиях меховых сапог, пошив маскхалатов, привлекая для этой цели мирное население. Конечно, таким способом можно было лишь в какой-то степени покрыть нужду в этих необходимых вещах.

Надо отдать должное командиру эсэсовской дивизии. Эйке недалеко от Демянска организовал что-то вроде дома отдыха. Для этой цели были использованы сельскохозяйственные постройки одного из бывших колхозов. Через каждые три дня с позиции выводились достойные этого офицеры и солдаты, которые могли выкупаться в сауне, бриться, заменить белье, а также без помех нормально выспаться.

Имеющаяся техника, приспособленная для эксплуатации в климатических условиях Центральной Европы, начала отказывать при падающей температуре. Под открытым небом автомашины вмерзали в землю. Масло в двигателях сковало детали, и они не проворачиваются при запуске. Это касалось и ходовой части. В баках и трубках топливо замерзало. В радиаторах и фильтрах замерзла вода, что привело к их разрывам. Карбюраторы, баки, рулевое управление – всё замерзло. Всё это привело к выходу из строя большого количества техники.

Не только дивизия СС «Мертвая голова», но и другие немецкие войска оказались беспомощными. Не было практически никаких средств против мороза, не оказалось холодоустойчивого топлива. Как и всё остальное, приходилось ждать поставок и соответствующих частей, как-то гусениц для снега, морозоустойчивых стекол, кожухов для капотов. Солдаты вынуждены импровизировать, помогая себе. В одних случаях машины стали ставить на твёрдую поверхность и время от времени заводить их и прогревать. В других – разводить огонь под двигателем, чтобы разогреть масло в картере.

Оберштурмфюрер Мессерле из 4-го дивизиона артполка дивизии вспоминал: «…В ноябре стартовала акция «Проверка техники». Заметная часть техники в итоге была отправлена на обслуживание в тыл и даже на модернизацию на заводы-изготовители на родину. По технике мы теперь имеем: один грузовик для всего отделения, на каждую батарею – по грузовику и одна машина – для корректировщиков. Остальные передвижения должны осуществляться на лошадях и лыжах. Связные передвигаются верхом на конях, а потом через пересеченную местность – на лыжах.

Для передвижения армия рекомендовала использовать лошадей. Маленькие лохматые лошадки послужили нам в те времена хорошую службу. Но уход за ними также был не прост. Для этого в тылу проводились мероприятия по сбору корма для животных…»

Что это были за мероприятия, проводимые эсэсовцами, – однозначно ясно. Конфискация, а попросту грабеж сена у беззащитного населения.

Во время холодов зачастую оружие давало отказ. Незаметно для хозяина, затвор мог замёрзнуть. Страшное дело для стрелка на передовой, когда боёк примерз и не производит выстрел. Или артиллерист пытается зарядить орудие, а замок замёрз и его приходится открывать методом выламывания, чтобы дослать снаряд в ствол. Или когда руки должны хватать по тревоге околевшее оружие, к которому тут же прилипают.

Результаты октябрьского наступления

По оценке советского командования, сентябрьские и октябрьские бои на северных отрогах Валдайской возвышенности хотя и завершились тактическим успехом, но имели важное оперативное значение. Эти бои содействовали успешной обороне Ленинграда и в значительной мере помогли сорвать планы противника на соединение немецких войск с финскими.

Октябрьские наступательные бои дивизии СС «Мертвая голова» на Сухую Ниву и станцию Любница начались после развернувшегося генерального наступления группы армий «Центр» на Москву и наступления группы армий «Север» на Тихвинском направлении.

Кляйнхайстеркамп объясняет генерал-полковнику Бушу положение на линии обороны своего полка

Об этих боях упоминает в своей «Истории Второй мировой войны» немецкий генерал Курт Типпельскирх, сам побывавший в «демянском котле», будучи командиром соседней с «Мертвой головой» 30-й пехотной дивизии: «…В начале октября ослабленная группа армий «Север», передавшая часть своих сил группе армий «Центр», согласно директиве начала наступления севернее озера Ильмень. В середине октября удар в северо-восточном направлении нанесли ее корпуса, располагавшиеся юго-восточнее озера Ильмень у Валдайской возвышенности. Встретив сильного противника, они после некоторых первоначальных успехов вскоре застряли. Этим с самого начала был поставлен под угрозу успех наступления, в ходе которого северный фронт 16-й армии к 10 ноября, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулся до Тихвина. После того как наступление через Валдайскую возвышенность на северо-восток провалилось, для прикрытия юго-восточного фланга, который от Новгорода до вершины ударного клина растянулся на сто пятьдесят километров, уже не хватало сил. Русское контрнаступление, начавшееся в начале декабря, отбросило части 16-й армии, продвинувшиеся до Тихвина, за реку Волхов».

Генерал-майор вермахта Бутлар, так же как и Типпельскирх, провал предпринятого немцами наступления связывает с неуспехами южного фланга 16-й немецкой армии перед Валдайской возвышенностью.

Из высказываний немецких генералов видно, что наступление на Сухую Ниву – станция Любница преследовало не узкие тактические, как тогда считал командир 26-й Златоустовской стрелковой дивизии полковник П. Г. Кузнецов, а широкие оперативные планы. Прорывая советскую оборону на северных отрогах Валдайской возвышенности, немецкое командование намеревалось выровнять свой фронт, вынести его восточнее озера Ильмень и сомкнуть разделённые озером северный и южный фланги 16-й армии, чтобы в дальнейшем надежно обеспечить удар на реку Свирь для соединения с финской армией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: