Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Название:Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4350-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки краткое содержание

Происхождение жизни. От туманности до клетки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Здесь надо пояснить, как устроены молекулы и как происходит их взаимодействие со светом. Каждая химическая связь, изображаемая в структурных формулах линией между атомами, обычно состоит из двух электронов, которые вместе движутся между двумя связанными атомами. У каждого электрона есть собственное магнитное поле, направление которого называется «спин». Два электрона, образующие химическую связь, имеют противоположные спины, так что их магнитные поля взаимно компенсируются. Такие электроны называются «спаренными». Если молекулу разорвать на две части, то электроны из разорванной связи имеют два варианта дальнейшей судьбы. Они могут разойтись по одному в каждый фрагмент молекулы или оба вместе в один из фрагментов. В первом случае эти электроны остаются без пары и готовы к образованию новой связи с любой подходящей молекулой. Фрагменты молекул, имеющие неспаренный электрон, очень химически активны и называются «радикалы». Во втором случае, когда одному фрагменту достаются два электрона, а другому – ни одного, эти фрагменты имеют электрический заряд и называются «ионами». Неспаренных электронов в них нет, и они более стабильны, чем радикалы.

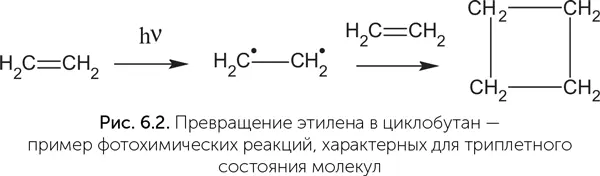

Когда в молекулу попадает фотон с подходящей энергией, он поглощается парой электронов, образующей химическую связь, и молекула переходит в возбужденное состояние с избыточной энергией. Возбужденных состояний как минимум два. Сначала молекула оказывается в неустойчивом и короткоживущем состоянии (так называемом синглетном состоянии). В нем спины электронов возбужденной пары еще антипараллельны, как и в спокойном состоянии молекулы. В синглетном состоянии молекула может сбросить возбуждение и вернуться в исходное состояние путем флюоресценции (излучения светового кванта с энергией чуть меньше исходной) или рассеяния энергии в тепло либо перейти в следующее – триплетное – состояние, в котором спины электронов становятся параллельными и химическая связь между атомами фактически разрывается. Если в молекуле была возбуждена одинарная связь, то молекула разрушается в этом месте. Если же была возбуждена двойная связь (точнее, так называемая пи-электронная система, образующая «вторые палочки» двойных связей), то молекула в триплетном состоянии сохраняет целостность, но становится бирадикалом – иными словами, у нее теперь имеются два неспаренных электрона, которые могут образовать две новые химические связи. Поэтому молекула в триплетном состоянии химически активна и вступает в разнообразные реакции. Например, молекулы этилена (С 2H 4), имеющие двойную связь между атомами углерода, при УФ-облучении частично объединяются попарно в циклобутан (С 4H 8), у которого вместо одной двойной связи образуются две одинарные связи между двумя дополнительными атомами углерода (рис. 6.2). Молекула может также вернуться из триплетного состояния в основное, невозбужденное путем излучения кванта света – фосфоресценции. В отличие от флюоресценции фосфоресценция может происходить спустя минуты и часы после облучения вещества, а разница в энергии поглощенного и излученного кванта света больше.

Так вот, у природных азотистых оснований синглетное состояние крайне короткоживущее. Оно легко рассеивает энергию возбуждения в тепло через колебания и вращение молекулы, обмен атомами водорода и другие механизмы и возвращается обратно в невозбужденное состояние. Синглетное состояние пуриновых оснований, аденина и гуанина, живет около 10–12 секунды – примерно в 10 000 раз меньше, чем синглетные состояния большинства молекул сравнимого размера и сложности, например аминокислоты триптофана. Благодаря быстрому рассеиванию энергии они из синглетного состояния практически всегда переходят в невозбужденное, а не в химически активное триплетное. А раз азотистые основания практически не попадают в триплетное состояние, то и разрушение их под действием ультрафиолета происходит очень редко.

Пиримидиновые основания, цитозин и тимин, рассеивают энергию несколько хуже, чем пурины, и, соответственно, менее устойчивы. Однако образование комплементарных пар улучшает рассеивание энергии еще примерно в 50 раз благодаря обмену протонами в водородных связях пары. Поэтому устойчивость комплементарной пары нуклеотидов к ультрафиолету выше, чем каждого из них по отдельности. Кроме того, в нуклеиновых кислотах плоские молекулы азотистых оснований лежат стопкой, поэтому их пи-электронные системы взаимодействуют между собой (так называемое стэкинг-взаимодействие) и могут передавать друг другу энергию возбуждения, еще усиливая рассеивание и дополнительно увеличивая устойчивость к ультрафиолету – до 20 раз по сравнению с одной комплементарной парой нуклеотидов (Mulkidjanian et al., 2003).

Азотистые основания не только сами устойчивы к ультрафиолету, они защищают соседние молекулы. Например, они предохраняют от УФ-расщепления фосфоэфирную связь (О-Р). При облучении УФ глицеролфосфата отщепление фосфорной кислоты происходит в 300 раз быстрее, чем при облучении аденозинмонофосфата, а образование комплементарных пар и стэкинг-взаимодействие в цепочке ДНК или РНК еще увеличивают степень защиты.

Таким образом, солнечный ультрафиолет, который в принципе разрушительно воздействует на нуклеотидную цепочку, как и на любые органические молекулы, может служить фактором отбора по следующим направлениям:

• отбор самых УФ-стойких азотистых оснований;

• отбор азотистых оснований, склонных образовывать комплементарные пары;

• отбор нуклеотидов одной хиральности из смеси правых и левых нуклеотидов (так называемой рацемической смеси), потому что смесь правых и левых нуклеотидов в цепочке нарушает стэкинг-взаимодействие;

• отбор длинных молекул РНК по сравнению с более короткими, потому что в длинных цепочках стэкинг-взаимодействие увеличивает устойчивость к ультрафиолету;

• отбор молекул РНК, содержащих двуспиральные участки (шпильки), среди молекул со случайными последовательностями, потому что в них больше нуклеотидов входят в состав комплементарных пар.

Минеральный состав живых клеток

Важную информацию об условиях обитания древнейших форм жизни мы можем получить из состава солей в современных клетках. Как это возможно?

Еще в 1920-х годах физиолог Арчибальд Макалум обратил внимание на то, что относительный состав солей в крови человека и других позвоночных очень похож на относительный состав солей в морской воде. Он так объяснил это наблюдение: первые животные возникли в море и поначалу не имели почек или других систем регуляции состава солей в межклеточных жидкостях своего тела. А к тому времени, когда у животных появились эффективные почки, многие процессы в разных органах уже были завязаны на «морской» состав солей в крови. Поэтому млекопитающие, предки которых вышли на сушу более 300 млн лет назад, до сих пор носят в крови соли в том же соотношении, что и их далекие предки, хотя на суше необходимые соли (прежде всего хлориды) в дефиците. Поэтому соленая пища, содержащая хлорид натрия, для нас более вкусна, чем пресная.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: