Дэвид Иглмен - Мозг: Ваша личная история

- Название:Мозг: Ваша личная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12063-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Иглмен - Мозг: Ваша личная история краткое содержание

Дэвид Иглмен, известный американский нейробиолог, автор мировых бестселлеров, создатель и ведущий международного телесериала «Мозг», приглашает читателей в увлекательное путешествие к истокам их собственной личности, в глубины загадочного органа, в чьи тайны наука начала проникать совсем недавно. Кто мы? Как мы двигаемся? Как принимаем решения? Почему нам необходимы другие люди? А главное, что ждет нас в будущем? Какие открытия и возможности сулит человеку невероятно мощный мозг, которым наделила его эволюция? Не исключено, что уже в недалеком будущем пластичность мозга, на протяжении миллионов лет позволявшая людям адаптироваться к меняющимся условиям окружающего мира, поможет им освободиться от биологической основы и совершить самый большой скачок в истории человечества – переход к эре трансгуманизма.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Мозг: Ваша личная история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В настоящее время, через тринадцать лет после операции, Майк с трудом читает слова на бумаге и различает выражения лиц людей. Когда ему требуется уточнить свое несовершенное зрительное восприятие, он использует для проверки информации другие органы чувств: дотрагивается до предмета, поднимает его, слушает. Это сравнение ощущений характерно для маленьких детей, чей мозг познает окружающий мир.

Для зрения нужны не только глаза

Когда младенец протягивает руку и дотрагивается до предмета перед собой, он не только исследует его текстуру и форму. Эти действия необходимы для того, чтобы научиться видеть. Идея, что движения нашего тела необходимы для зрения, может показаться странной, однако ее изящное доказательство было продемонстрировано в 1963 г.

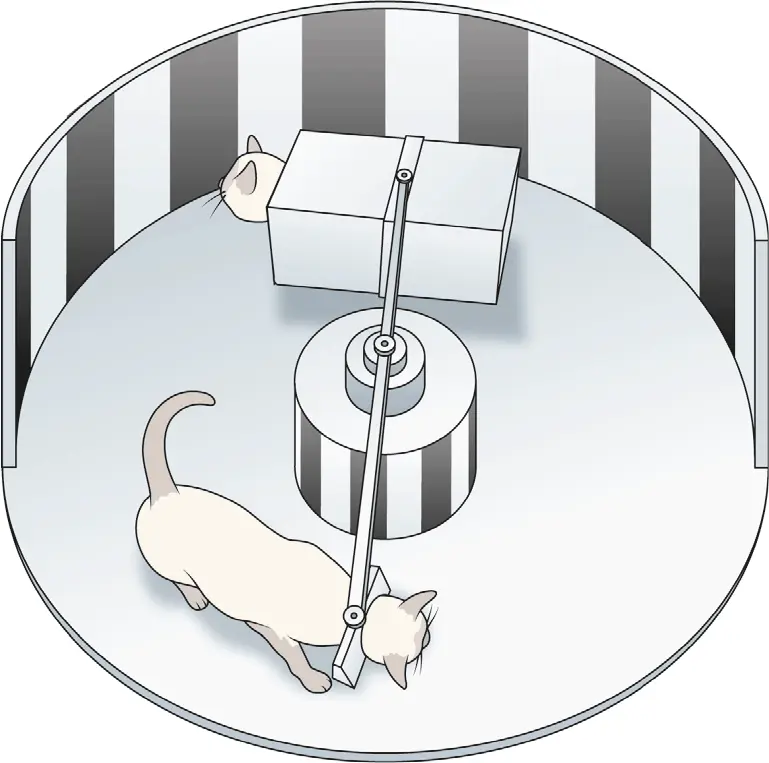

Ричард Хелд и Алан Хейн, исследователи из Массачусетского технологического института, поместили двух котят в цилиндр с полосатыми стенками. Оба котенка получали зрительную информацию от движения внутри цилиндра. Но между их восприятием имелось одно важное отличие: первый котенок гулял свободно, а второй находился в корзинке, прикрепленной к центральной оси цилиндра. В результате оба котенка видели одно и то же – полосы, перемещавшиеся для обоих животных с одинаковой скоростью. Если бы зрение определялось только достигающими глаз фотонами, зрительные системы котят развивались бы одинаково. Но результат удивил исследователей: нормальное зрение развилось только у того котенка, который мог свободно двигаться. Тот, что сидел в корзинке, так и не научился правильно видеть; его зрительная система должным образом не развилась.

Внутри цилиндра с вертикальными полосами один котенок ходил, а второго возили. Оба получали одинаковую зрительную информацию, но только тот, который двигался сам и мог соотносить свои движения с изменением зрительной информации, научился правильно видеть.

Зрение не ограничивается интерпретацией фотонов зрительной зоной коры мозга – поступающие в мозг сигналы воспринимаются всем телом. Они могут обрести смысл только в результате обучения, которое требует соотнесения этих сигналов и с информацией о наших действиях и сенсорных последствиях этих действий. Это единственный способ обучить мозг правильно интерпретировать поступающие по зрительному каналу данные.

Если человека с самого рождения лишить возможности взаимодействовать с окружающим миром и с помощью обратной связи определять значение сенсорной информации, теоретически он никогда не научится видеть. Когда младенцы ударяются о решетку кроватки, грызут игрушки и играют с кубиками, они не просто исследуют мир, но тренируют свою зрительную систему. Запертый в темноте, их мозг узнает, каким образом действия в отношении окружающего мира (повернуть голову, потянуть за это, отпустить то) изменяют сенсорные сигналы, которые он получает в ответ. В результате этих разнообразных экспериментов тренируется зрение.

Мы ошибаемся, считая, что зрение не требует усилий

Зрение кажется таким естественным, что нам трудно осознать, какие усилия прилагает мозг для его обеспечения. Чтобы приоткрыть завесу тайны над этим процессом, я полетел в город Ирвайн, штат Калифорния. Мне захотелось увидеть, что происходит с моей зрительной системой, когда она не получает ожидаемых сигналов.

Доктор Алисса Брюэр из Калифорнийского университета исследует степень адаптируемости мозга. Она снабжает участников эксперимента призматическими очками, которые меняют местами левую и правую сторону окружающего мира, и изучает, как справляется с этой ситуацией зрительная система.

Ясным весенним днем я надел призматические очки. Мир перевернулся – предметы, которые находились от меня справа, теперь казались расположенными слева, и наоборот. Когда я пытался определить, где стоит Алисса, зрительная система говорила мне одно, а слух – другое. Мои ощущения не совпадали. Когда я протягивал руку, чтобы взять какой-то предмет, изображение руки не совпадало с положением, на которое указывали мышцы. После двух минут в очках я взмок от пота и почувствовал тошноту.

Призматические очки переворачивают окружающий мир, так что становится чрезвычайно трудно выполнить простые действия, например налить воду в чашку, взять предмет или пройти в дверь, не стукнувшись о косяк.

Мои глаза функционировали и передавали информацию об окружающем мире, но поток визуальных данных не согласовывался с другими потоками данных. Это стало огромной нагрузкой для мозга. Словно я заново учился видеть.

Я знал, что трудности, связанные с ношением очков, – явление временное. Другой участник эксперимента, Брайан Бартон, не снимал призматические очки уже неделю. И похоже, его не мучила тошнота. Чтобы сравнить наши уровни адаптации, я вызвал его на кулинарный поединок. Мы должны были разбить яйца в миску, высыпать туда смесь для кексов, размешать тесто, разлить по формочкам и поставить в духовку.

Поединок вышел неравным: кексы Брайана, извлеченные из духовки, были абсолютно нормальными, а бо́льшая часть моего теста засохла на столе или размазалась по противню. Брайан без особого труда ориентировался в окружающем мире, тогда как я оставался практически беспомощным. Мне приходилось сознательно управлять каждым движением.

Очки позволили мне почувствовать необходимые для обработки зрительной информации усилия, которые мы обычно не замечаем. Утром, до того как я надел очки, мой мозг мог воспользоваться многолетним опытом взаимодействия с окружающим миром. Но после простого переворачивания сенсорного сигнала прошлый опыт оказался бесполезным.

Я знал: чтобы сравняться в ловкости с Брайаном, мне понадобится еще несколько дней взаимодействия с окружающим миром – протягивать руку и брать предметы, следить за тем, откуда доносятся звуки, обращать внимание на положение рук и ног. Попрактиковавшись, мой мозг привыкнет к противоречивым сигналам от органов чувств точно так же, как за семь дней привык мозг Брайана. Мои нейронные сети научатся понимать, как разные потоки данных, поступающие в мозг, соотносятся с другими потоками данных.

Брюэр сообщает, что через несколько дней, проведенных в очках, у людей развивается внутреннее чувство, позволяющее отличить новые «лево» и «право» от старых. Через неделю испытуемые уже нормально двигаются, как Брайан, и забывают о новых и старых «лево» и «право». Их пространственная карта мира меняется. Через две недели они могут без труда читать и писать, ходят и берут предметы так же ловко, как и люди без очков. За такой короткий промежуток времени они справляются с перевернутым потоком информации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: