Дэвид Иглмен - Мозг: Ваша личная история

- Название:Мозг: Ваша личная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12063-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Иглмен - Мозг: Ваша личная история краткое содержание

Дэвид Иглмен, известный американский нейробиолог, автор мировых бестселлеров, создатель и ведущий международного телесериала «Мозг», приглашает читателей в увлекательное путешествие к истокам их собственной личности, в глубины загадочного органа, в чьи тайны наука начала проникать совсем недавно. Кто мы? Как мы двигаемся? Как принимаем решения? Почему нам необходимы другие люди? А главное, что ждет нас в будущем? Какие открытия и возможности сулит человеку невероятно мощный мозг, которым наделила его эволюция? Не исключено, что уже в недалеком будущем пластичность мозга, на протяжении миллионов лет позволявшая людям адаптироваться к меняющимся условиям окружающего мира, поможет им освободиться от биологической основы и совершить самый большой скачок в истории человечества – переход к эре трансгуманизма.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Мозг: Ваша личная история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Внутренняя модель имеет низкое разрешение, но способна обновляться

Наша внутренняя модель окружающего мира позволяет быстро оценить обстановку. И это ее главное назначение – сориентировать нас. Не столь очевидно другое: какое огромное количество мелких деталей мозг пропускает. Мы пребываем в иллюзии, что видим окружающий мир во всех подробностях. Но как показывает эксперимент, проведенный в 1960-х гг., это представление ошибочно.

Русский психолог Альфред Ярбус придумал способ проследить за движением глаз человека, когда он видит какое-либо изображение впервые. Ярбус в течение трех минут показывал участникам эксперимента картину Ильи Репина «Не ждали», попросив запомнить во всех подробностях, а затем убирал картину и предлагал ее описать.

Когда я воспроизводил этот эксперимент, то дал испытуемым время, чтобы их мозг построил внутреннюю модель изображения. Но насколько подробна эта модель? Я задавал участникам эксперимента вопросы о картине, и все были уверены, что прекрасно помнят ее. Но при попытке выяснить детали стало ясно, что бо́льшая их часть не запечатлелась в мозгу испытуемых. Сколько картин висело на стенах? Какая еще мебель была в комнате? Сколько там детей? Лежал ли на полу ковер? Какое выражение лица у нежданного гостя? Невозможность ответить на эти вопросы указывает, что люди имели только общее представление о картине. И они очень удивились, обнаружив, что даже при таком низком разрешении внутренней модели у них сохранялось ощущение ее полноты. После вопросов я снова дал им взглянуть на картину, чтобы кое-что прояснить. Их глаза искали информацию и передавали ее для новой, усовершенствованной внутренней модели.

Мы проследили за движениями глаз добровольцев, смотревших на картину Ильи Репина «Не ждали». Белые полоски показывают движения глаз. Хотя взгляд перемещался по всей картине, в мозгу не запечатлелось почти никаких подробностей.

И это не ошибка мозга. Он не пытается создать точную симуляцию окружающего мира. Внутренняя модель представляет собой грубое приближение – достаточное, чтобы мозг знал, где при необходимости искать мелкие детали и дополнительные подробности.

Почему же мозг не дает нам полной картины? Дело в том, что с точки зрения затрат энергии мозг обходится нам очень дорого. На него расходуется 20 % потребляемых нами калорий. Поэтому мозг старается работать как можно эффективнее, то есть обрабатывать минимальное количество информации от органов чувств – лишь бы ее хватило для ориентации в окружающем мире.

Нейробиологи не были первыми, кто обнаружил, что человек не обязательно видит то, на чем остановился его взгляд. Фокусникам это давно известно. Управляя вниманием зрителей, они проделывают ловкие трюки прямо у них на глазах. Их действия должны были бы привести к разоблачению, однако фокусники могут не беспокоиться – мозг обрабатывает лишь малую толику зрительной информации.

Это помогает объяснить большое количество автомобильных аварий, когда водители сбивают пешеходов, которых прекрасно видят, или сталкиваются с другими машинами, находящимися прямо перед ними. Во многих случаях глаза смотрели в нужном направлении, но мозг не видел, что там действительно происходит.

Запертые в тонком слое реальности

Мы считаем цвет одним из основных свойств окружающего нас реального мира. Однако вне нас цвета не существует.

Когда электромагнитные волны встречают на своем пути какой-либо объект, часть их отражается от него и попадает нам в глаза. Мы способны различать миллионы комбинаций длин волн, однако эти комбинации превращаются в цвет только в нашей голове. Цвет – это интерпретация длин волн, существующая лишь в нашем мозгу.

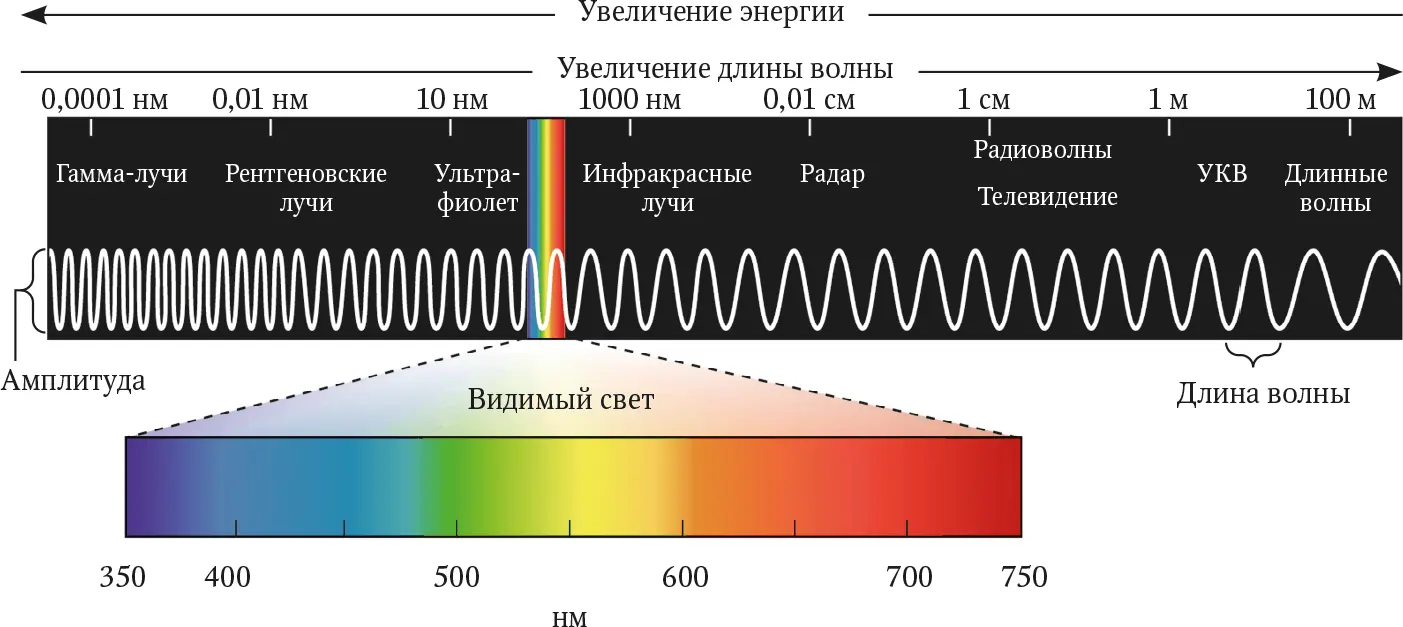

Еще более странным выглядит тот факт, что длины волн, о которых идет речь, принадлежат к так называемому «видимому свету», то есть спектру длин волн от красного до фиолетового. Но видимый свет – это всего лишь крошечная часть всего электромагнитного спектра, менее одной десятитриллионной. Остальной спектр – в том числе радиоволны, микроволны, рентгеновские лучи, гамма-лучи, частоты сотовой связи, беспроводного доступа в интернет и т. д. – мы просто не замечаем, хотя непрерывно подвергаемся его воздействию. Все дело в том, что у нас нет специализированных биологических рецепторов, чтобы выделять эти сигналы из широкого спектра. Срез реальности, который мы способны видеть, ограничен нашей биологией.

Каждый вид живых существ воспринимает собственный срез реальности. В мире клеща, лишенном красок и звуков, из внешней среды поступают такие сигналы, как температура и запах. Летучие мыши используют эхолокацию воздушных потоков. Для гимнотообразных рыб внешний мир описывается пертурбациями электрических полей. Это срезы их экосистем, которые они в состоянии обнаружить. Никто не может почувствовать объективную реальность во всей ее полноте; каждое животное воспринимает лишь то, что научилось воспринимать в результате эволюции. Тем не менее все они должны считать этот срез реальности полной картиной объективного мира. Зачем нам представлять нечто, что мы не в состоянии воспринимать?

Люди воспринимают крошечную часть информации, переносимой электромагнитным спектром. Окрашенный в цвета радуги диапазон, обозначенный как «видимый свет», имеет ту же природу, что и остальной спектр, но это единственная его часть, для которой у нас есть биологические рецепторы.

Как же на самом деле «выглядит» мир за пределами нашей головы? В нем отсутствует не только цвет, но и звук: уплотнения и разрежения воздуха воспринимаются нашими ушами и преобразуются в электрические сигналы. Затем мозг преподносит нам эти сигналы как приятную мелодию, шипение, стук или звон. Реальность также лишена запаха, который существует только в нашем мозгу. Присутствующие в воздухе молекулы связываются с рецепторами у нас в носу, и мозг интерпретирует их как разные запахи. Реальный мир вовсе не заполнен яркими сенсорными событиями – это наш мозг окрашивает его своим чувственным восприятием.

Ваша реальность, моя реальность

Откуда мне знать, что моя реальность совпадает с вашей? Для большинства людей это определить невозможно, однако среди нас живут те (их очень немного), чье восприятие реальности явно отличается от восприятия остальных.

Возьмем, например, Ханну Босли. Когда она смотрит на буквы алфавита, у нее возникает ощущение цвета. Для Ханны очевидно, что «J» фиолетовая, а «Т» красная. Буквы автоматически включают цветовое восприятие, причем ассоциации остаются неизменными. Собственная фамилия для Ханны похожа на закат – сначала желтый, который переходит в красный, затем приобретает цвет облака, после чего снова становится красным и желтым. Имя Йен вызывает у нее ассоциацию с рвотными массами, хотя она ничего не имеет против людей с таким именем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: