Дэвид Иглмен - Мозг: Ваша личная история

- Название:Мозг: Ваша личная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12063-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Иглмен - Мозг: Ваша личная история краткое содержание

Дэвид Иглмен, известный американский нейробиолог, автор мировых бестселлеров, создатель и ведущий международного телесериала «Мозг», приглашает читателей в увлекательное путешествие к истокам их собственной личности, в глубины загадочного органа, в чьи тайны наука начала проникать совсем недавно. Кто мы? Как мы двигаемся? Как принимаем решения? Почему нам необходимы другие люди? А главное, что ждет нас в будущем? Какие открытия и возможности сулит человеку невероятно мощный мозг, которым наделила его эволюция? Не исключено, что уже в недалеком будущем пластичность мозга, на протяжении миллионов лет позволявшая людям адаптироваться к меняющимся условиям окружающего мира, поможет им освободиться от биологической основы и совершить самый большой скачок в истории человечества – переход к эре трансгуманизма.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Мозг: Ваша личная история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Он потянул за вытяжной трос и плавно опустился на землю, сломав голень, обе лодыжки и три пальца на ногах. Между ударом о скалу и моментом, когда Джеб потянул за вытяжной трос, прошло шесть секунд. Однако, как и в моем случае падения с крыши, этот промежуток времени показался ему гораздо длиннее.

О субъективном замедлении времени рассказывали многие люди, оказавшиеся в опасных для жизни ситуациях – например, при автомобильных авариях – или ставшие свидетелями опасности, которой подвергался близкий человек, например, когда ребенок падал в озеро. Для всех этих рассказов характерно ощущение, что события разворачиваются медленнее обычного и изобилуют яркими деталями.

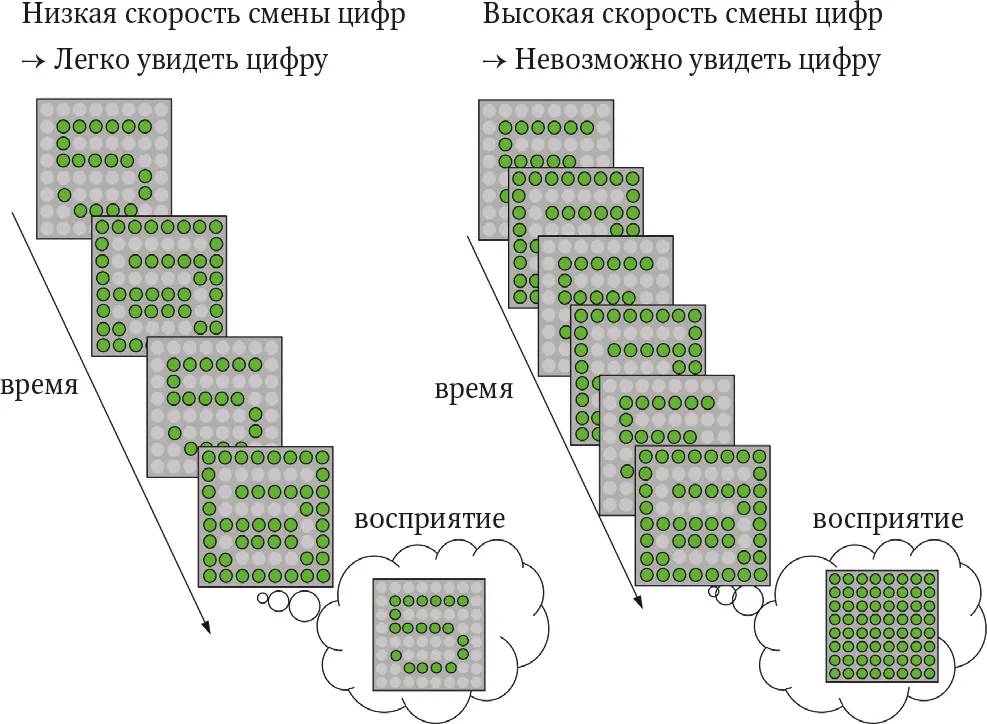

Когда цифры на перцепционном хронометре меняются медленно, их можно прочесть. При небольшом увеличении скорости прочесть их невозможно.

Что произошло в моем мозгу, когда я упал с крыши, или в мозгу Джеба, когда он ударился о выступ скалы? Неужели при испуге время действительно замедляется?

Несколько лет назад мы с моими студентами разработали эксперимент, который должен был дать ответ на этот вопрос. Мы вызывали у людей сильный страх, заставляя их пролететь в воздухе 50 метров спиной вперед.

В этом эксперименте к запястью падающего человека прикрепляли цифровой дисплей – мы назвали изобретенный нами прибор перцепционным хронометром. Испытуемые затем сообщали, какие бегущие цифры они могли прочесть на дисплее на своем запястье. Если бы время для них действительно замедлялось, они могли бы прочесть цифры. Но никто не смог этого сделать.

Почему же и Джеб и я вспоминали, что все происходило словно в замедленном темпе? По всей вероятности, причина кроется в механизме памяти.

Чтобы исследовать восприятие времени в ситуациях, вызывающих страх, мы бросали добровольцев с высоты 50 метров. Я сам падал трижды, и каждый раз мне было страшно. Цифры на дисплее зажигались с помощью светодиодов. Каждый раз включенные светодиоды выключались, а выключенные включались. При медленной скорости смены цифр участники эксперимента читали их без труда, но стоило немного увеличить скорость, как позитивные и негативные изображения сливались, и прочесть цифры становилось невозможно. Чтобы выяснить, действительно ли испытуемые способны видеть замедленное движение, мы устанавливали для них скорость смены цифр во время падения чуть выше, чем та, при которой они различали цифры в нормальных условиях. Если во время полета они действительно воспринимают все в замедленном темпе, как Нео в «Матрице», то без труда прочтут цифры. Если нет, то скорость смены цифр, которую они способны воспринимать, будет такой же, как на земле. Что же в результате выяснилось? Мы провели эксперимент с 23 добровольцами, включая меня самого. В полете никто не показал лучших результатов, чем на земле. К сожалению, мы не похожи на Нео.

В опасных ситуациях резко активизируется область мозга под названием «миндалина», которая управляет ресурсами остальных областей и заставляет сосредоточить все ресурсы на текущей ситуации. При включении миндалины в процесс памяти информация запоминается гораздо подробнее, чем обычно; активируется система вторичной памяти. Как бы то ни было, именно для этого память и предназначена: следить за важными событиями, чтобы при повторном попадании в такую ситуацию у мозга было больше информации для попытки выживания. Другими словами, сильный испуг и угроза жизни – это самое подходящее время делать заметки.

В подобных ситуациях наблюдается интересный побочный эффект: ваш мозг не привык к такой плотности памяти (капот сминается, зеркало заднего вида отваливается, водитель другой машины похож на моего соседа Боба), и поэтому, когда событие воспроизводится в памяти, вам кажется, что оно занимало больше времени. Другими словами, при испуге мы вовсе не воспринимаем все в замедленном темпе; это ощущение возникает при воспроизведении в памяти. Когда мы спрашиваем себя: «Что произошло?» – запомнившиеся подробности ошибочно указывают на замедленный темп. Искажение времени происходит в ретроспективе; это просто трюк, который проделывает память, записывающая реальные события.

Если вы попадали в опасную для жизни ситуацию, то, наверное, будете настаивать, что в тот момент действительно воспринимали все в замедленном темпе. Однако это еще один обман осознанной реальности. Говоря о синхронизации чувств, мы уже убедились, что наше восприятие отстает от текущих событий. Некоторые философы предполагают, что сознательное понимание – это просто множество быстро сменяющих друг друга вопросов. Наш мозг все время спрашивает: «Что произошло? Что произошло?» Таким образом, сознательное восприятие – это всего лишь непосредственная память.

И еще одно замечание. Уже после публикации результатов нашего исследования некоторые люди продолжали настаивать, что событие разворачивалось у них перед глазами наподобие фильма, прокрученного на замедленной скорости. Обычно я спрашиваю их, действительно ли сидевшие рядом с ними люди выкрикивали, как при замедленном воспроизведении, протяжное и низкое «Нееет!». Они были вынуждены признать, что такого не помнят. Это еще один аргумент в пользу того, что на самом деле наше перцепционное время не растягивается – независимо от внутренней реальности человека.

Рассказчик

Мозг предлагает нам рассказ, и каждый из нас верит этому рассказу. Попадаемся ли мы на удочку зрительной иллюзии, принимаем ли за реальность сновидение, ассоциируем буквы с цветом или считаем реальным бред во время припадка шизофрении – во всех случаях мы принимаем за реальность то, что преподносит вам мозг.

Несмотря на ощущение, что мы непосредственно воспринимаем окружающий мир, наша реальность в конечном итоге создается в темноте, на непонятном языке электрохимических сигналов. Активность в обширных нейронных сетях превращается в вашу собственную историю, в личный опыт восприятия мира: ощущение, что вы держите в руках эту книгу, свет в комнате, запах роз, звук голосов других людей.

Еще более странным выглядит тот факт, что каждый мозг составляет свой рассказ, немного отличающийся от других. В любой ситуации со множеством очевидцев мозг каждого человека характеризуется собственным, субъективным восприятием. Для всех семи миллиардов человеческих мозгов (а также триллионов мозгов животных) не может быть единой версии реальности. У каждого мозга своя правда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: