Сергей Титов - Естествознание. Базовый уровень. 10 класс

- Название:Естествознание. Базовый уровень. 10 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-13589-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Титов - Естествознание. Базовый уровень. 10 класс краткое содержание

Учебник объединяет сведения об основных законах и закономерностях, наиболее важных открытиях и достижениях в области химии, физики, астрономии, что формирует у учащихся представление о природе как целостной системе, а также о взаимосвязи человека, природы и общества.

Современное оформление, многоуровневые вопросы и задания, дополнительная информация и возможность параллельной работы с электронным приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала.

Учебник адресован учащимся 10 класса.

Естествознание. Базовый уровень. 10 класс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1924 г. молодой французский физик Луи де Бройль(1892–1987) (рис. 113), занимавшийся исследованием рентгеновского излучения, выдвинул необычайно смелую гипотезу. Он предположил, что если волны света обладают свойствами частиц, то и такие частицы, как атомы, протоны и электроны, должны обладать свойствами волны, т. е. свойство быть одновременно и волной, и частицей, называемое корпускулярно-волновым дуализмом (слово «дуализм» означает двойственность, двойную природу), присуще всем объектам микромира.

Не следует думать, что между микро– и макромиром существует резкая граница, где перестают действовать квантовые законы и начинаются привычные для нас законы физики. Как это ни удивительно, любой предмет можно рассматривать как волну. Допустим, что частица массой в 1 г движется со скоростью 1 м/с. Тогда её можно представить как волну, длина которой составляет 10 -19мкм. Эта величина настолько мала, что лежит за пределами любого измерения, поэтому говорить о волновых свойствах таких больших частиц не имеет никакого смысла. Для малых же объектов, таких как атомы и элементарные частицы, волновые свойства имеют очень большое значение.

Гипотеза де Бройля впервые была экспериментально подтверждена в 1927 г., когда для электронов было обнаружено явление дифракции, которая, как вы знаете, является непременным свойством волны. В дальнейшем были доказаны волновые свойства протонов и других элементарных частиц, а также атомов и молекул. В настоящее время эти волновые свойства широко используются в технических установках.

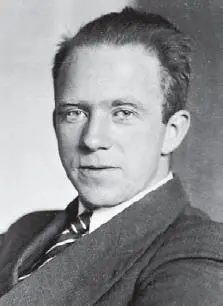

Рис. 114. Вернер Гейзенберг

Почти в одно время с де Бройлем молодой немецкий физик Вернер Гейзенберг(1901–1976) (рис. 114) предположил: к квантовым процессам вообще неприменимы многие положения классической механики хотя бы по той причине, что при исследовании микромира невозможно само понятие «измерение» в том смысле, в каком оно понимается в макромире. Одним из основных понятий физики является скорость, т. е. расстояние, на которое тело переместилось за единицу времени. Но как мы можем узнать, что оно переместилось и тем более насколько оно переместилось? Очень просто: мы видим или каким-то образом определяем его месторасположение в один момент времени, а затем – через определённый промежуток времени. Но для того чтобы что-то увидеть, надо, чтобы от этого «чего-то» отразился фотон или электрон, который попадёт в наш глаз или в любой другой регистрирующий прибор. Но если отражение таких частиц практически не повлияет на обычный, пусть и очень маленький предмет, такой как бактерия или даже молекула, то на движении электрона он скажется весьма значительно, и тот изменит свою скорость. Получается, что мы не можем определить местонахождение электрона, не изменив при этом его скорости. В результате Гейзенберг сформулировал принцип неопределённости, согласно которому, невозможно одновременно точно измерить положение частицы и её скорость. Чем точнее мы измеряем координату частицы, тем большую ошибку допускаем в определении её скорости, и наоборот.

В отличие от классической физики, где требуется максимально абстрагироваться от самого факта измерения или наблюдения и предполагается, что само проведение эксперимента никак не сказывается на свойствах изучаемого объекта, в квантовой механике дело обстоит совершенно иначе. Сам факт измерения изменяет свойства объекта, и избавиться от этого невозможно. В квантовых исследованиях мы всегда наблюдаем не сам объект, а результат его взаимодействия с измеряющим прибором. Соответственно, разные приборы дают разные результаты. Это происходит не потому, что эти приборы неисправны или недостаточно точны, а потому, что они измеряют различные свойства объекта. Если мы хотим исследовать свойства электрона как частицы, то он ведёт себя как частица. Если же мы хотим изучать его волновые свойства, то он будет вести себя как волна. В этом и заключается предложенный Бором принцип дополнительности:

объекты микромира ведут себя и как волны, и как частицы, причём одно описание не исключает, а дополняет другое.

На самом деле электроны и фотоны не являются ни волнами, ни частицами, а представляют собой нечто иное, не имеющее аналогов в макромире. Это «иное» иногда похоже на знакомые нам морские волны, а иногда – на обычные физические тела.

Теперь вы убедились в том, что квантовая физика действительно в какой-то степени странная наука. Многие серьёзные учёные в течение долгого времени отказывались верить в квантово-волновой дуализм. Множество экспериментов, проводимых с целью «установить истинную природу» квантовых частиц и доказать, что они являются «на самом деле» частицами или, наоборот, волной, потерпели полную неудачу. Как ни удивительны законы микромира, они являются объективными законами Природы, и их приходится признавать.

1. Что такое корпускулярно-волновой дуализм?

2. Почему в макромире не учитывают квантовых законов?

3. В чём заключается принцип неопределённости Гейзенберга?

Чему равна энергия кванта электромагнитного излучения с длиной волны, составляющей 300 нм, если учесть, что излучение распространяется со скоростью света, а постоянную Планка принять равной 10 -34Дж с?

§ 45 Современные представления о строении атома

Термин «атом» сохранился в современной науке, несмотря на то что уже давно стало понятно, что эта частица не является собственно «атомом», т. е. «неделимым». В настоящее время известно, что атом состоит из ядра и окружающей его электронной оболочки, которую также называют электронным облаком. Ядро обладает положительным электрическим зарядом, а электроны – отрицательным, поэтому они удерживаются около атомного ядра за счёт силы электростатического притяжения. В то же время между электронами действует сила электрического отталкивания. Совокупность этих взаимодействий определяет устойчивость атома. Положительный электрический заряд ядра атома всегда равен по абсолютной величине сумме отрицательных зарядов электронов, окружающих ядро. Поэтому суммарный заряд атома равен нулю, т. е. атом является электрически нейтральным. Если под воздействием внешней энергии один или несколько электронов покидают атом, тот приобретает положительный заряд и становится положительно заряженным ионом.

Атомное ядро по размеру составляет менее одной стотысячной части всего атома, однако масса ядра примерно в 4000 раз больше, чем масса всех входящих в него электронов. Так как электронное облако не имеет резкой границы, размеры атомов определяют по расстоянию между их ядрами в молекулах. Радиус самого маленького атома (гелия) составляет тридцать две миллиардных миллиметра, а самого большого (цезия) – приблизительно в семь раз больше. Эти размеры в тысячи раз меньше, чем длина волны видимого света, поэтому атомы невозможно увидеть в обычный световой микроскоп. Отдельные атомы можно наблюдать только с помощью современных микроскопов, использующих квантовые эффекты. Для того чтобы получить представление о размере атомов, надо представить себе, что яблоко увеличилось до размеров Земли. Тогда размеры атомов будут равны размеру первоначального яблока.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: