Александр Соколов - Мифы об эволюции человека

- Название:Мифы об эволюции человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3980-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Соколов - Мифы об эволюции человека краткое содержание

Мифы об эволюции человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

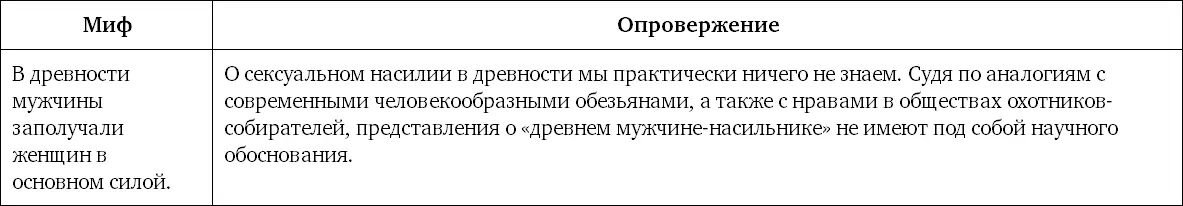

У читателя не должно сложиться мнение, что я идеализирую прошлое. О мифическом «золотом веке» разговор впереди. Разумеется, насилия и жестокости в древнем мире хватало. Красочные описания конфликтов между группами австралийских аборигенов или южноамериканских индейцев говорят о том, что женщины – один из ключевых ресурсов, за которые ведется борьба.

Являлось ли такое поведение типичным для древних людей – трудно сказать. Те скудные факты, на которых можно строить догадки, изложены выше. Остальное авторам популярных книжек рисует их богатое воображение.

Доисторический насильник, волокущий упирающуюся самку в пещеру, – еще один образ, рожденный современной массовой культурой, но отнюдь не наукой. Прототипы его нужно искать не в археологическом раскопе, а в закоулках сознания современного цивилизованного Homo sapiens … Есть над чем задуматься.

Миф № 58

У древних людей царил матриархат, который затем сменился властью мужчин

Знакомая история? «Когда-то миром правили женщины!»

Матриархат в древних человеческих сообществах – идея, выдвинутая этнографами и социологами XIX в., такими как Иоганн Якоб Бахофен и Льюис Морган.

Морган, американский исследователь, создал одну из первых хорошо разработанных теорий возникновения семьи. Этот выдающийся этнограф изучал быт и образ жизни индейцев-ирокезов, а также активно боролся за их права, за что ирокезы даже приняли его в свое племя.

Результаты своих наблюдений и развитые на их основе идеи Морган воплотил в книге «Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации» (1877) {196} 196 Морган Л. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. – Л.: Институт народов Севера ЦИК СССР, 1935.

.

Морган обнаружил интересную вещь: у ирокезов слова «отец», «мать», «брат», «сестра» употребляются не совсем в таком смысле, как мы привыкли. Мужчина-ирокез называл сыновьями и дочерьми не только своих родных детей, но и детей своих братьев; они же, в свою очередь, звали его отцом. При этом детей своих сестер ирокез называл племянниками и племянницами, а они его – дядей. Ирокезка же детей своих сестер звала сыновьями и дочерьми, а детей братьев – племянниками и племянницами.

Таким образом, у ирокезского ребенка могло быть несколько отцов и матерей. При этом у ирокезов практиковалось единобрачие, правда, легко расторжимое. Такую же систему Морган наблюдал и у ряда других американских племен.

Чем же можно объяснить такое странное употребление понятий, обозначающих степени родства, и их несоответствие существующей системе брака? Морган предположил, что это – архаизм, наследие той формы родственных отношений, которые были у данных племен когда-то. Система же родственных связей более консервативна, она меняется медленней, чем меняется сама семья. Так что перед нами – отражение недавнего прошлого.

Изучив некоторые другие системы родства, существовавшие у «примитивных народов», Морган выдвинул следующую гипотезу. Изначально, в древности люди вели беспорядочную половую жизнь, семьи как таковой не существовало. Затем возникла кровнородственная семья, где в половые связи могли вступать представители только одного поколения, но не отцы с дочерьми и не матери с сыновьями.

После этого появился и запрет на брак между братьями и сестрами – сначала единоутробными, а потом все более дальних степеней родства, и наконец запрет на брак между всеми кровными родственниками. Поскольку запрет кровосмешения приводил «к улучшению породы», племена с подобными запретами развивались быстрее и полнее, и такая форма стала преобладать.

Но все равно это был групповой брак: у женщины могло быть несколько партнеров, и наоборот. Воспоминания о такой форме брака мы и видим у ирокезов. Поэтому ирокез и называл сыном ребенка своего брата, но племянником – ребенка своей сестры: закон запрещал ему вступить в половую связь с сестрой, но вполне позволял переспать с женой брата.

Но как определить, кто отец, если у женщины несколько мужей? Без генетической экспертизы это невозможно. Родство могло определяться только по матери (такая система родства называется «матрилинейной», в отличие от «патрилинейной» – по отцу, привычной нам). И это, по мысли Моргана, привело к тому, что в родовом сообществе стали править женщины, которые доминировали над мужчинами.

Матриархат подразумевал наследование по материнской линии и матрилокальность – такой уклад, когда при браке муж переходил жить в родовую общину жены.

А затем на смену групповому браку пришел парный: один муж – одна жена. Здесь определить отцовство уже не составляло труда. Помимо того, с развитием производящего хозяйства по; явилась частная собственность – коровы, рабы и т. п. Мужчины, разумеется, хотели передавать все это по наследству своим детям. При матриархате же имущество мужчины доставалось его роду, его братьям и сестрам, а его дети – относящиеся к роду жены – оставались у разбитого корыта. Это не дело! Да и сама женщина – ценный работник. А еще мужчина хотел быть уверен в своем отцовстве. И вот отцы забирают власть у матерей, и на смену власти женщин приходит патриархат, где женщина – собственность мужа, бесправный объект торговли и эксплуатации.

Работы Моргана были высоко оценены Карлом Марксом, а Фридрих Энгельс положил их в основу своей знаменитой книги «Происхождение семьи, частной собственности и государства», где пишет, что «это вновь сделанное открытие первоначального рода, основанного на материнском праве как стадии, предшествовавшей основанному на отцовском праве роду культурных народов, имеет для первобытной истории такое же значение, как теория развития Дарвина для биологии и как теория прибавочной стоимости Маркса для политической экономии» {197} 197 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства/Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3 тт. Т. 3. – М.: Политиздат, 1986.

.

Морган и его последователи основывались на ограниченных этнографических данных того времени, а также на мифологии, прежде всего античной, в которой они усматривали отголоски матриархата. Как не вспомнить тут миф об амазонках! Такая трактовка доминировала в дальнейшем и у советских авторов, например у А. Ф. Лосева:

То, что рассказано у Гомера о феакийской царице Арете, является несомненным свидетельством живучести матриархальных отношений. Арета – не только хозяйка дома, но и фактическая правительница всего царства феаков, так как все мужчины идут за советом именно к ней, а не к ее мужу Алкиною; и по совету самой Навсикаи Одиссей после своего прибытия на остров обращается прежде всего к ней (Од. VII 67–77). […] о матриархате в мифологии свидетельствуют: величание не по отцу, а по матери (Аполлон – Летоид, Хирон – Филирид); чисто женские праздники на Пниксе, Фесмофории или чисто женские оргии на Парнасе и Кифероне; наличие специальных богов в каждом роде и фратрии; и наконец, такое явление, как кровная месть, которая только с огромным трудом сдавала свои позиции в связи с разложением родовой общины и которая в виде рудимента просуществовала еще много столетий и в жизни, и в мифологии. Рудиментом древнейших родовых отношений, когда главой рода являлась мать, а отец был ее только случайным посетителем, которого было трудно даже и разыскать, являются позднейшие мифы уже чисто героической эпохи, в которых рассказывалось о поисках отсутствующего и даже неведомого отца. Всем известны поиски Телемахом своего отца Одиссея, отсутствующего уже 20 лет, о чем читаем в I–IV песнях «Одиссеи», а также прибытие Тезея от его матери Эфры к своему отцу, афинскому царю Эгею, о чем гласит известный дифирамб Вакхилида «Тезей» {198} 198 Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. – М.: Мысль, 1996. С. 82.

.

Интервал:

Закладка: