Джей Берресон - Пуговицы Наполеона. Семнадцать молекул, которые изменили мир

- Название:Пуговицы Наполеона. Семнадцать молекул, которые изменили мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель: CORPUS

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-45962-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джей Берресон - Пуговицы Наполеона. Семнадцать молекул, которые изменили мир краткое содержание

Авторы рисуют портреты семнадцати молекул, оказавших и оказывающих самое значительное влияние на нас и нашу планету.

Пуговицы Наполеона. Семнадцать молекул, которые изменили мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

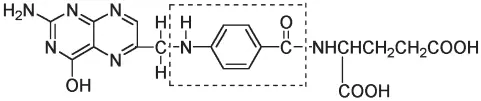

Молекула фолиевой кислоты довольно крупная и сложная:

Молекула фолиевой кислоты. Остаток n-аминобензойной кислоты заключен в рамку.

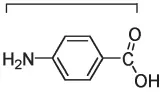

Рассмотрим часть структуры в рамке. В тех бактериях, которые сами синтезируют фолиевую кислоту, эта часть молекулы образуется из n-аминобензойной кислоты. Таким образом, для таких бактерий n-аминобензойная кислота является важным компонентом пищи.

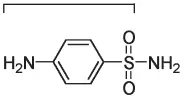

Интересно, что форма и размер молекул n-аминобензойной кислоты и сульфаниламида очень похожи, и именно это сходство является причиной антимикробных свойств сульфаниламида. Расстояние между атомами водорода NH 2-групп и кислородом, связанным двойной связью, в этих молекулах различается не более чем на 3 % (на рисунке эти фрагменты отмечены скобками). Ширина молекул тоже практически одинаковая.

Сульфаниламид

n-аминобензойная кислота

Бактериальные ферменты, участвующие в синтезе фолиевой кислоты, по-видимому, не могут отличить молекулу n-аминобензойной кислоты от похожей молекулы сульфаниламида. В результате бактерии безуспешно пытаются использовать сульфаниламид вместо n-аминобензойной кислоты и в итоге погибают из-за недостатка фолиевой кислоты. Люди получают фолиевую кислоту с пищей и поэтому не страдают от приема сульфаниламида.

Теоретически сульфаниламидные препараты не являются антибиотиками. По определению антибиотики — это “вещества микробного происхождения, которые обладают противомикробной активностью даже в очень низких концентрациях”. Сульфаниламид не синтезируется в живых клетках. Это искусственное вещество, которое правильнее назвать антиметаболитом — химическим соединением, ингибирующим рост микробов. Однако в настоящее время антибиотиками называют все вещества (как природные, так и созданные искусственно), которые уничтожают бактерий.

Хотя сульфаниламиды не были первыми искусственными антибиотиками (это был полученный Эрлихом сальварсан), это первая группа веществ, которая нашла широкое применение. Эти лекарства не только спасли жизнь сотен тысяч раненых солдат и больных пневмонией. Они также способствовали значительному снижению смертности от родильной горячки, вызванной стрептококковой инфекцией. Однако в последнее время применение сульфаниламидных препаратов стало сокращаться по целому ряду причин: из-за долгосрочного побочного действия, возникновения устойчивых к сульфаниламидным препаратам бактерий и появления новых, более мощных препаратов.

Пенициллины

Самые первые антибиотики, относящиеся к группе пенициллина, до сих пор широко применяются. В 1877 году Луи Пастер доказал, что с помощью одного микроорганизма можно уничтожить другой. Он также продемонстрировал, что рост штамма возбудителя сибирской язвы в моче можно предотвратить путем добавления некоторых распространенных бактерий. Позднее Джозеф Листер, убедивший медицинское сообщество в антисептических свойствах фенола, занялся изучением плесеней и, по-видимому, с помощью компресса с экстрактом пенициллиновой плесени вылечил одного из своих пациентов от хронического абсцесса.

Несмотря на все эти положительные результаты, систематическое изучение плесневых грибков началось только после того, как в 1928 году шотландский врач Александер Флеминг, работавший в госпитале св. Марии при Лондонском университете, обнаружил, что плесень рода Penicillium заражала культуру стафилококковых бактерий. Он обнаружил, что в присутствии плесени колонии бактерий становились прозрачными и распадались: происходил так называемый лизис. В отличие от своих предшественников, Флеминг заинтересовался этим обстоятельством и продолжил эксперименты с плесенью. Он предположил, что некие выделяемые плесенью вещества подавляют рост стафилококка, и эксперименты подтвердили эту гипотезу. Профильтрованная среда, в которой росла плесень Penicilliumnotatum, весьма эффективно подавляла рост стафилококков, росших на стеклянных чашках. Экстракт плесени убивал бактериальные клетки даже при разведении в восемьсот раз. Инъекция мышам этого экстракта, который Флеминг назвал пенициллином, не оказывала токсического действия. В отличие от фенола пенициллин не вызывал раздражения кожи и мог быть нанесен прямо на поврежденный участок тела. Кроме того, он оказался более мощным ингибитором роста бактерий, чем фенол. Пенициллин действовал против многих видов бактерий, включая те, что вызывают менингит, гонорею и стрептококковые инфекции, в том числе острый фарингит.

Флеминг опубликовал результаты в медицинском журнале, но они не вызвали большого интереса. Полученная им среда содержала слишком мало пенициллина, и из нее не удавалось выделить активный ингредиент. Теперь мы знаем, что пенициллин легко разлагается под действием многих химических веществ, а также растворителей и тепла.

До начала клинических испытаний пенициллина прошло еще десять лет, на протяжении которых основным средством борьбы с бактериальными инфекциями оставались сульфаниламидные препараты. Успешное применение этой группы лекарств заставило нескольких химиков, микробиологов и врачей из Оксфордского университета заняться получением и выделением пенициллина. Первые клинические испытания грубого препарата пенициллина были проведены только в 1941 году. К сожалению, отчет о результатах испытаний звучал как анекдот: “Лечение прошло успешно, однако пациент умер”.

Полицейскому, страдавшему одновременно от стрептококковой и стафилококковой инфекций, внутривенно ввели препарат пенициллина. Через двадцать четыре часа наступило улучшение, а спустя пять дней жар спал и инфекция начала угасать. Однако к этому времени весь запас лекарства (примерно чайная ложка неочищенного препарата) был исчерпан. Инфекция вновь набрала силу, и пациент вскоре умер. Погиб и второй пациент. К началу третьих испытаний было получено достаточно пенициллина, чтобы полностью вылечить от стрептококковой инфекции 15-летнего подростка. После этого с помощью пенициллина удалось вылечить еще одного ребенка, кровь которого была заражена стафилококком, и ученые из Оксфорда поняли, что одержали победу. Пенициллин оказался активным ингибитором роста многих видов бактерий и не оказывал такого серьезного побочного действия, как нарушение функции почек, наблюдавшееся при лечении сульфаниламидными препаратами. Позднее в некоторых исследованиях было показано, что отдельные пенициллины ингибируют рост стрептококков даже в таком сильном разведении, как одна часть на пятьдесят миллионов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: