Александр Громов - Удивительная Солнечная система

- Название:Удивительная Солнечная система

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55311-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Громов - Удивительная Солнечная система краткое содержание

Похоже, что мы знаем наш дом недостаточно. Иначе не будоражили бы умы открытия, сделанные в последние годы, открытия подчас удивительные и притом намекающие на то, какую прорву новых знаний мы должны обрести в дальнейшем. Уже в наше время каждая новая книга о Солнечной системе устаревает спустя считаные годы. Очень уж много информации приносят телескопы и межпланетные аппараты. Сплошь и рядом астрономические исследования и даже эксперименты кардинально меняют старые представления о том закоулке Галактики, где мы имеем удовольствие жить.

Цель этой книги – дать читателю современное представление о Солнечной системе как части Галактики.

Удивительная Солнечная система - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Неуемная фантазия Джонатана Свифта побудила его приписать астрономам Лапуты открытие двух – именно двух! – спутников Марса, причем впоследствии выяснилось, что реальная орбита Деймоса близка к выдуманной Свифтом. Не нужно никаких конспирологических теорий – время от времени фантастам удаются точные предсказания просто по закону больших чисел.

Как ни странно, у Марса действительно оказалось два спутника, но они нисколько не похожи ни на Луну, ни на галилеевы спутники Юпитера. Прежде всего, они очень малы, потому и были открыты очень поздно – лишь в 1877 году. Довольно быстро стало ясно, что Фобос и Деймос не имеют генетической связи с Марсом, а представляют собой типичные астероиды, некогда захваченные притяжением красной планеты [19]. Как все небольшие астероиды, Фобос и Деймос имеют неправильную форму и в общем напоминают картофелины. Размеры Фобоса равны 27 на 21,6 на 18,8 км, а Деймоса – 15 на 12,2 на и км. Фобос более чем вчетверо массивнее Деймоса и обращается очень близко к Марсу – всего лишь на расстоянии 9378 км, то есть от поверхности Марса его отделяют лишь какие-то жалкие 6000 км. Орбитальная скорость Фобоса превосходит скорость вращения Марса, поэтому приливные силы приводят не к повышению, а к понижению его орбиты. Второй неблагоприятный для Фобоса фактор – столь же медленное, но неуклонное торможение его о чрезвычайно разреженную, но все же существующую на такой высоте марсианскую атмосферу. Кончится плохо: приблизительно через 50 млн лет – весьма незначительный отрезок времени по сравнению с возрастом Солнечной системы – Фобос либо упадет на Марс, либо будет разрушен приливными силами и образует кольцо вокруг красной планеты.

Немного жаль, что мы не увидим Марс окольцованным. С другой стороны, будь Марс окружен кольцом, мы бы гадали о том, каков же был спутник, давший начало кольцу, и жалели бы, что не имеем возможности изучить его. Хотелось бы, тяжко вздохнув, сказать, что иногда нам приходится выбирать что-то одно, – но в данном случае, как и во многих других, Вселенная уже выбрала за нас.

Второму спутнику – Деймосу – не грозит печальная участь, поскольку он находится дальше (23 459 км от центра планеты), обращается медленнее вращения Марса и не тормозится ни приливными силами, ни атмосферой.

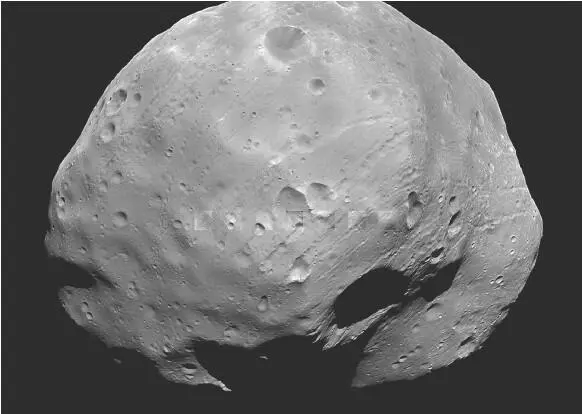

Как и Луна, Фобос всегда повернут к Марсу одной стороной. Его поверхность изрыта кратерами, сглаженными слоем реголита. Наиболее интересные образования на Фобосе – глубокие борозды (рис. 45), появившиеся как следствие образования огромного (10 км в поперечнике) кратера Стикни, расположенного на той стороне Фобоса, которая в нашу эпоху всегда обращена к Марсу. По-видимому, энергии удара небольшого астероида, выбившего этот кратер, совсем немного не хватило для того, чтобы Фобос раскололся на несколько меньших тел.

Рис. 45. Фобос. Кратер Стикни и борозды

Но довольно о Фобосе и Деймосе – речь об астероидах пойдет ниже. Перейдем теперь к спутникам «царя планет» – великолепного Юпитера.

Крупных спутников у него четыре: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. Они были открыты еще Галилеем, а имена им дал немецкий астроном Симон Мариус, безуспешно оспаривавший у Галилея приоритет их открытия [20]. Наблюдать их может каждый, кто наведет на Юпитер хотя бы бинокль. В телескоп галилеевы спутники видны как горошины. Из-за того что они обращаются вокруг Юпитера почти точно в экваториальной плоскости, а экватор Юпитера наклонен к эклиптике всего-то на 3°, периодически наблюдается явление прохождения галилеевых спутников по диску гигантской планеты. Разумеется, чаще всего это происходит с ближайшим из них – Ио. При большом увеличении прекрасно видно, как ползет по диску планеты горошина спутника, отбрасывая аккуратную круглую тень на облачные вихри Юпитера. Это зрелище стоит того, чтобы хоть раз его увидеть!

Три из четырех галилеевых спутников поистине замечательны. На Ио – бурный вулканизм, Ганимед – самый большой спутник планеты в Солнечной системе, а подо льдом Европы, вероятно, скрывается океан – не колыбель ли внеземной жизни? Лишь Каллисто, самый дальний от Юпитера галилеев спутник, выглядит какой-то Золушкой, хотя и это небесное тело по-своему интересно.

Ближе Ио к Юпитеру лежат лишь орбиты «внутренних» спутников: Метиды, Адрастеи, Амальтеи, Тебы. Это, как указывалось выше, сравнительно небольшие несферические тела, и они, очевидно, не испытывают вследствие своей малости таких мощных приливных воздействий со стороны Юпитера, как Ио (рис. 46 на цветной вклейке). Этот планетоид – уникум. Имея всего 3640 км в диаметре, то есть будучи лишь чуть больше (и чуточку массивнее) Луны, Ио «держит» свои недра в расплавленном состоянии. Впрочем, правильнее будет сказать, что за жидкофазное состояние недр Ио отвечает Юпитер: без его мощных приливных воздействий не наблюдалось бы ничего подобного. Ведь Ио находится близко к планете-гиганту, делая один оборот примерно за 42 ч. В итоге мощность выделяемого недрами Ио тепла составляет 2 Вт с каждого квадратного метра, что в 30 раз выше, чем на Земле. Неплохо для столь небольшого тела! Само собой, это тепло не может выделяться равномерно: все-таки поверхность любого космического тела мало похожа на чугунную сковородку. И действительно, поверхность Ио испещрена горячими точками и действующими вулканами, через которые избыток тепла и канализируется в космическое пространство. Только один пример: в 1979 году приборы «Вояджера-1» зафиксировали одновременное извержение как минимум шести вулканов на Ио.

Вулканы Ио своеобразны: они выбрасывают огромное количество серы (поэтому цвет Ио – желто-оранжевый). Сера – довольно распространенный элемент в Солнечной системе, сернистые соединения – типичные включения в метеоритах, да и у нас на Земле широко распространены сульфиды и сульфаты. Минералы пирит FeS 2, галенит (свинцовый блеск) PbS, халькопирит CuFeS 2, англезит PbS0 4и ряд других не только весьма известны, но и имеют промышленное значение. Наконец, вулканы Земли выбрасывают немало сероводорода H 2S, который реагирует в атмосфере с кислородом, образуя водяной пар и серу, откладывающуюся на стенках вулканических кратеров. Существуют и не связанные с вулканами месторождения серы. Короче говоря, сера – не диво дивное, а элемент, которого много. Но чтобы вулканы фонтанировали жидкой серой – такое можно увидеть только на Ио. Естественно, сера, легко загорающаяся в кислородной среде, не горит на Ио, поскольку количество кислорода в атмосфере этого спутника ничтожно мало. Поэтому выброшенная из вулканов сера накапливается на поверхности, причем некоторые районы меняют свой облик буквально на глазах наблюдателей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: