разные - Журнал «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ», 2012 №1

- Название:Журнал «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ», 2012 №1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Издательский дом Пресс-Курьер

- Год:2012

- ISBN:индекс 89520

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

разные - Журнал «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ», 2012 №1 краткое содержание

ЛЮБОВНЫЕ СТРАСТИ ВЕЛИКИХ Фавориты Екатерины Второй —- 6-7

ВЕРСИЯ Вторая жизнь «Титаника» —- 8-9

ХРОНОГРАФ —- 10-11

НЕВЕРОЯТНЫЕ АРТЕФАКТЫ Мумии: путь к бессмертию —- 12-13

НАЗАД В СССР Андропов хотел уничтожить Союз? — - 14-15

ИСТОРИЧЕСКИЕ БАЙКИ —- 16

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ Белый друг Черного континента —- 18-19

ЛЮДИ И ВЕЩИ «Божественное чудо» из стекла —- 20-21

ГЕНИАЛЬНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ «Король патента» Томас Эдисон —- 22

ЗАГАДКИ БИБЛИИ Чудеса Моисея —- 24-25

ЗЛОДЕИ Артист на троне —- 26-27

ВЕЛИКИЕ СРАЖЕНИЯ Победа выстоявших —- 28-29

АРХЕОЛОГИ СООБЩАЮТ —- 30

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА Последние хранители Грааля —- 31

ПРОПАВШИЕ СОКРОВИЩА Корсары Сталина —- 33

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ Хозяин Нового года —- 34

МИСТИКА И ФАКТЫ Первая среди звезд —- 36

Журнал «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ», 2012 №1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда дома стали строить из камня, слюду стали расписывать рисунками, а рамы делать металлическими. Словом, изменилась внешность окна, но не его суть. Кстати, теплоизоляции от слюды не было никакой — за оконным проемом находились глухие деревянные ставни, которые и выполняли основную защитную функцию в ночное время и во время холодов. Ставни для пущего тепла стали обивать мехом или сукном. Вторые, зимние, рамы придумали позднее.

В Европе стекла для окон начали делать только в XIV веке. Это были маленькие стеклянные кружки, которые отливали в форму. Чтобы застеклить одно окно, приходилось скреплять свинцовой решеткой множество таких кружков. Дом, где были вставлены такие стекла, походил на тюрьму. Стекла из кружков были неровной толщины, разглядеть сквозь них что-нибудь было трудно. Все же и с такими стеклами обращались очень осторожно, их ценили и берегли. В эпоху Ренессанса стали делать оконные проемы больших размеров. Подобная новинка прижилась у нас благодаря Петру I. Царь-реформатор, открыв «окно в Европу», решил сделать большие окна и в отечественных новостройках. Однако, как у нас водится, это нововведение пришлось внедрять силой. Для этого даже издавались особые государственные указы, но патриархальная Русь настороженно относилась ко всяким новшествам.

Интересен указ Петра 1714 года, в котором говорилось: «Каким манером дома строить… брать чертежи от архитектора Трезини», то есть для строительства зданий создавались образцовые проекты. Появились в строящемся Петербурге и некие образцы для подражания — дворец Меншикова, Летний и Зимний дворцы. Мол, прорубай, русский народ, окна пошире да пускай в дом света поболе… И — началось. Вдоль фасадов зданий протянулись ряды широких оконных проемов, само число их заметно увеличилось. Большие окна с мелкой расстекловкой, характерной для того времени, исправно освещали комнаты. В оконные переплеты уже начали вставлять стекла.

Была попытка даже сделать стеклянные окна-двери. Но в России подобное новшество не прижилось. Даже сам Петр запретил окна-двери для других залов дворца — «зело холодно и поддувает сквозь них велико». Во дворцах и богатых домах XVIII века помещения делились на те, где хозяева демонстрировали роскошь, соответствующую их положению, так называемые парадные, и те, что попроще — жилые. Лучше прочих освещалась центральная зала — двумя рядами окон, расположенных по вертикали. Форма же окошек в жилых помещениях могла быть различной — круглой, овальной, квадратной и многоугольной.

Еще появились помещения, которые справедливо было бы назвать верандой, даже беседкой, в те времена они назывались «фонарик». В усадьбе князей Юсуповых, например, есть гостиная, где часть комнаты с колоннами, скругленными, а между колонн застекленные рамы вместо стен. Очевидно, что это помещение не для зимы, но зато красиво и светло.

Правда, приходилось эти стеклянные «фонари» закрывать защитными деревянными колпаками. Например, в Останкинском дворце в Египетском павильоне. Для пущей сохранности это «окно в крыше» по указанию графа Шереметева еще и укутывали войлоком. В те времена в руководствах по архитектуре говорилось, что стены, располагающиеся под окнами, надо делать тонкими «для близкого подходу», а окна советовали делать такого размера, чтобы «сидя смотреть было способно».

Невзирая на то что стекло на тот момент было дорогим и его привозили из-за рубежа, русские люди стеклили окна приблизительно с XVII века. И если поначалу его использовали только в богатых домах, то в XVIII веке стекло пришло уже и в российскую деревню.

А в 1902 году в стекольном деле произошел переворот. Бельгийский инженер Эмиль Фурко предложил машинный метод вытяжки стекла. При этом способе производства стекло вытягивалось из стекловаренной печи между двумя прокатными валиками в виде непрерывной ленты и поступало в камеру охлаждения, где резалось на отдельные листы. Эта технология производства стекла дошла и до наших дней. Оно подешевело и стало товаром массового потребления.

Пожалуй, именно с этого момента его перестали воспринимать, как чудо. А зря — стекло по праву носит титул «божественное»!

Елена САДОВАЯ

В 1330 году француз Кокерей придумал способ изготовления плоского стекла, которое назвали «лунным».

Мастера выдували стеклянный пузырь почти круглой формы, который, в еще не затвердевшем состоянии, раскрывали в чашу, а затем при быстром вращении эта чаша сама собой разворачивалась в плоский тонкий круг. Но сквозь «лунные» стекла было плохо видно, поэтому они были вытеснены стеклами, изготовленными так называемым «холявным» способом.

При этом старались получить не круглый, а продолговатый и очень большой пузырь — холяву. Когда холява затвердевала, ее разрезали вдоль, а затем укладывали на плоскую плиту в специальной печи и снова разогревали до размягчения. Как только холява становилась достаточно мягкой, надо было быстро ее развернуть и разгладить. После этого из холявы получался большой плоский лист стекла.

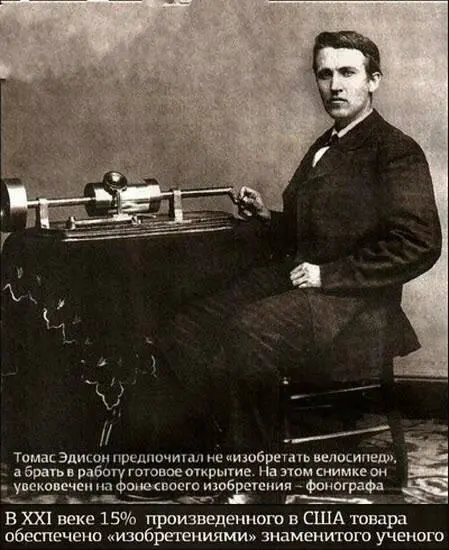

гениальные изобретатели

«КОРОЛЬ ПАТЕНТА» ТОМАС ЭДИССОН

Не придумав ничего фундаментального в технике, этот человек вошел в историю как гениальный изобретатель, на счету которого свыше тысячи патентов, проложивших человечеству путь к прогрессу.

Бытует мнение, что Томас Алва Эдисон был не столько американским Кулибиным, сколько обыкновенным плагиатором, сумевшим нажить состояние и имя на чужих идеях. И тому есть неоспоримые доказательства.

Первое запатентованное Эдисоном в 1869 году изобретение — электрический баллотировочный аппарат, подсчитывающий результаты голосования в парламенте, — было названо самым бесполезным изобретением. Кнопочки «за» и «против», которыми повсеместно пользуются современные парламентарии, были безжалостно высмеяны их американскими коллегами из XIX века. Позже Эдисон рассказывал, что в тот момент осознал главное правило успешного изобретателя: «Никогда не изобретай того, на что нет спроса».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: