Александр Марьянович - Диссертация: инструкция по подготовке и защите

- Название:Диссертация: инструкция по подготовке и защите

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ; Астрель-СПб

- Год:2009

- Город:Москва, Спб.

- ISBN:978-5-9725-1537-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марьянович - Диссертация: инструкция по подготовке и защите краткое содержание

Как написать текст диссертации?

Как найти литературу по теме исследования?

Как организовать процесс сбора экспериментальных данных?

Как обработать полученную информацию?

Как выступить с докладом на защите?

Как подготовить статью в журнал или тезисы доклада на конференцию?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой книге. Главное, что отличает ее от других «пособий для диссертантов», это принцип изложения. Наша книга – это, прежде всего, рассказ

которые совершает практически каждый начинающий исследователь. Авторы скажут вам: «Вы хотите сделать так? Не надо! Эту ошибку уже совершили многие. Лучше делайте так-то и так-то», – а потом дадут пример правильного решения. Следуя нашим рекомендациям, вы не только напишете диссертацию лучше, но и защитите ее раньше.

Диссертация: инструкция по подготовке и защите - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Название докторской диссертации

Оно должно быть максимально коротким. Длинные названия – результат отсутствия тематического единства в Ваших исследованиях, а значит, и в тексте диссертации. По-настоящему, большую часть работ следовало бы назвать примерно так: Некоторые параметры отдельных систем организма в условиях воздействия нескольких произвольно избранных факторов и рассуждения автора по этому и многим другим поводам.

Названия в три-четыре слова могут быть восприняты как претензия на гениальность… Постарайтесь, чтобы название поместилось на полутора строках стандартной машинописи. Это составит примерно сто печатных знаков (включая пробелы между словами). Чем короче название, тем больше у Вас оснований претендовать на создание нового направления в Вашей отрасли науки, то есть того, что еще недавно ВАК требовала от всех авторов докторских диссертаций.

Название – самая популярная часть диссертации, его читает наибольшее число людей. Поэтому, чем ближе оно будет к сути диссертации, тем скорее о Вашей работе узнают. Конечно, надо постараться, чтобы главные ключевые слова в название попали, это облегчит поиск диссертации, а точнее – ее автореферата, потенциальными продолжателями Вашего дела. Вы ведь не хотите подвергнуть итог нескольких лет Вашей жизни грызущей критике мышей? (Советы, касающиеся того, как формулировать название диссертации, изложены в начале книги, в гл. 2.)

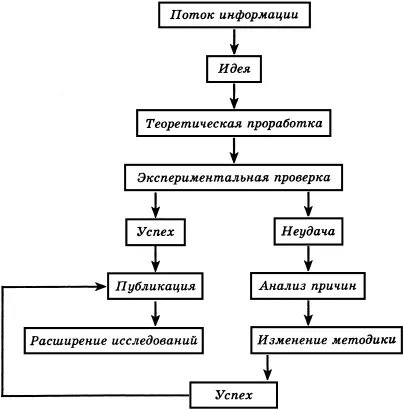

Слова об иллюзорности долгосрочного планирования, сказанные в начале этой книги по поводу кандидатских диссертаций, в еще большей мере относятся к работе над докторской диссертацией. Деятельность исследователя в этот период скорее может быть названа продвижением шаг за шагом, чем выполнением первоначального плана. Схема этого продвижения, наверное, такова (рис. 29).

От классического метода проб и ошибок предлагаемую схему отличают два очень важных компонента – теоретическая проработка идей и анализ причин неудач.

Диплом получили, но доктор ли Вы?

Платон Константинович Климов, высказывания которого мы здесь не раз цитировали, рассказывал, что в 1970-е годы он, в то время заместитель председателя экспертногосовета ВАК по биологическим специальностям, в случае серьезных сомнений в качестве уже защищенной докторской диссертации вызывал диссертанта в ВАК, клал перед ним часы и предлагал за 3 мин рассказать, «за что он – доктор». Если справлялся, степень присуждали. Попробуйте выполнить этот тест (в закрытом помещении и без свидетелей). Если управитесь за 30 с, то работа действительно хороша.

Рис. 29. Примерный алгоритм научного исследования. Правая часть цепочки (горестный путь от одной неудачи к другой) может повторяться бесконечно. Левая же часть по интенсивности вызываемых ею ощущений сравнима только со звоном монет в игральном автомате

В научном мире живет легенда, что однажды соискатель, довольно молодой еще человек, взошел на трибуну и начал защиту диссертации словами: «Я прочел язык майя». Продолжить ему не дали: длительные аплодисменты, хвалебные отзывы, единогласное голосование и дружные поздравления.

«Альтернативная» стратегия – отказ от докторской

Продолжение активной научной деятельности – не единственная возможность. Наш исследователь может оглянуться вокруг и… с удивлением увидеть, что мир прекрасен, что жить в нем можно и без докторской степени, и, обаятельно улыбнувшись, сказать коллегам: «Ребята, теперь – вы». Действительно, всякий исследователь имеет право удовлетвориться степенью кандидата наук.

Не можем не процитировать по этому поводу сочинение нашего собрата по эрратологической деятельности г-на Н. И. Загузова, который в книге «Подготовка и защита диссертации по педагогике» на с. 15 написал:

♦ Мы должны обратить внимание на то, что сама по себе процедура аттестации гуманна в своей основе. Гуманизм ее заключается в том, что человеку предоставляются права: готовить или не готовить кандидатскую или докторскую диссертацию…

Следом перечислены и другие права человека и диссертанта числом три.

Отказавшись от подготовки докторской диссертации, кандидат наук может посвятить свои силы преподаванию, клинической или административной работе. При этом он не оставит полностью и работу научную, но она перестанет быть главным направлением его деятельности. Еще раз повторим, такой выбор вполне заслуживает уважения и, возможно, как раз указывает на высокий уровень интеллекта того, кто этот выбор сделал, ведь способность правильно оценить свои силы дана далеко не каждому. Есть еще семейные обстоятельства, состояние здоровья и просто склад души… Вовремя принятое решение остановиться дает чувство спокойствия и душевного равновесия. Хуже, если решение формулируется стыдливо: «Отдохну год-другой, а там займусь докторской». За время отдыха появится множество других дел, и маловероятно, чтобы нашему кандидату наук удалось заставить себя вновь запрячься в лямку. В общем, нельзя отложить научную деятельность на несколько лет, зато бросить навсегда – можно. Если же наш кандидат сохранит при этом чрезмерный уровень притязаний, возникает душевный конфликт: «А ведь я мог бы стать доктором!» Совсем плохо, когда за этим следует: «Вот если бы мне не мешали…» Внутренний конфликт закрепляется и остается навсегда. Расспросите жен немолодых кандидатов наук и почти обязательно услышите: «Петя такой талантливый, но завкафедрой был (следует перечень отрицательных качеств) и не дал ему защитить докторскую».

Специалисты-практики, поздно защитившие кандидатские диссертации, часто отказываются от продолжения диссертационной деятельности, произнося известные слова о «дипломе на крышку гроба», и при первой возможности возвращаются к любимой ими (а часто и более доходной) практической работе.

За неимением официальных данных о соотношении числа кандидатов и докторов наук в стране приведем нашу собственную приблизительную оценку: 7:1. Таким образом, из семи кандидатов один становится доктором, два сознательно отказываются от дальнейшей диссертационной деятельности, а четверо постепенно склоняются к мизантропии.

Не стоит также забывать и о том, что получение исследователем ранга, заведомо превышающего его прошлые и даже будущие заслуги, может вызвать подсознательное, но упорное ощущение собственной профессиональной несостоятельности, также приводящее к хроническому неврозу. Следует все же заметить, что самокритика – свойство характера, не слишком распространенное среди докторов наук. Как правило, для успокоения нервов доктору достаточно оглянуться вокруг. Человек, который провел Трумэна (Harry Truman, 1884–1972; президент в 1945–1953) в сенат США, напутствовал его словами: «Гарри, первые шесть месяцев ты будешь изумляться тому, как это ты туда попал, а все последующие годы будешь ломать голову над тем, как туда попали остальные».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: