Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией - В защиту науки (Бюллетень 7)

- Название:В защиту науки (Бюллетень 7)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией - В защиту науки (Бюллетень 7) краткое содержание

В защиту науки (Бюллетень 7) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В.Н.Обридко

1. Введение

Этот, казалось бы, чисто научный вопрос приобрел в последнее время особое значение, поскольку используется недобросовестными политиками и представителями околопромышленных кругов в неблаговидных целях. По существу, фигурируют два утверждения: 1) Утверждается, что в настоящее время имеет место потепление такого масштаба, который не наблюдался никогда на Земле. 2) Это потепление определяется антропогенным фактором, и, если не будут приняты срочные меры к прекращению загрязнения атмосферы, человечество ждет катастрофа.

Проблема вышла далеко за пределы чисто научной и стала предметом большой политики, экономики, чем-то похожим на религиозное течение и в какой-то мере средством борьбы одних стран против других. Иногда мотивы действия сторонников борьбы с глобальным потеплением напоминают заклинания религиозных проповедников. Человек, говорят они – это самое опасное зло на земле. Именно он разрушает первичную чистую безгрешную природу. Цивилизация неизбежно приведет к концу природы и самого человечества, и только самоограничение всего мира может спасти нас. Честно говоря, когда мы видим все новые и новые свидетельства человеческого нарушения равновесия в природе, вырубание лесов, загрязнение водоемов и тому подобное, к таким высказываниям начинаешь относиться сочувственно. Но конечно, заклинаниями дело не поможешь, нужна единая научно разработанная и научно обоснованная система сохранения природы, а ситуация с глобальным потеплением – это только часть проблемы, к сожалению, используемая нечистоплотными людьми для достижения своих целей.

В настоящей публикации я хочу рассказать о некоторых сторонах этой проблемы. При подготовке этой публикации я использовал материалы из докладов и статей О.М.Распопова, В.А. Дергачева, М.Г. Огурцова, С.В. Веретененко, Г.П. Машнич. Эти доклады прозвучали на конференции в Пулкове и ГАИШе в середине и конце 2009 года. Некоторые материалы взяты мной из ИНТЕРНЕТа, в частности, из блестящей статьи Андрея Илларионова, президента Института экономического анализа, Москва; старшего научного сотрудника Института Катона в Вашингтоне ( http://www.gazeta.ru/science/2009/12/05_a_3294962.shtml). Весьма интересные данные и полезные соображения содержатся в нескольких интервью советника президента РФ по вопросам климата Александра Бедрицккого ( http://www.infox.ru/science/planet/2010/02/05/Rossiya_vyypolnit_Ki.phtml).

2. Основные аргументы сторонников существования глобального потепления

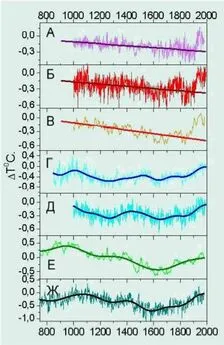

Глобальное потепление является проблемой, которая привлекает большое общественное, законодательное, государственное и международное внимание. За последнее столетие в изменении приземной температуры воздуха Земли прослежен положительный тренд. Наличие этого тренда не оспаривается. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), 2007 г. в среднем планета стала почти на 0.75°C теплее, чем в 1860 г. Также отмечают, что из 12 последних лет одиннадцать принадлежат к числу двенадцати самых теплых в среднем по Земному шару, начиная с 1850 г. Неопределенность в величине и последствиях глобального потепления вызывают значительное разногласие среди правительств разных стран и среди их граждан, не говоря об учёных.

Позиция МГЭИК (IPCC) и учёных, поддерживающих эту позицию состоит в следующем:

• Вызванные деятельностью человека изменения климата – это единственное удовлетворительное на сегодняшний день объяснение наблюдаемых климатических изменений, и ученые исключительно единодушны в этом вопросе.

• Из фундаментальной физики следует, что повышение концентрации парниковых газов ведёт к потеплению: и то, и другое уже наблюдается.

• Имеющиеся сведения о воздействии Солнца на климат в прошлом по результатам изучения эффектов от изменений в излучаемой Солнцем энергии незначительны по сравнению с влиянием парниковых газов. А последние наблюдаемые изменения солнечного излучения никак не объясняют повышения глобальных температур.

• Все наблюдаемые изменения климата хорошо моделируются.

Исходя из этих аргументов, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем Четвертом докладе (Париж, 2007) утверждает: «Most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase anthropogenic greenhouse gas concentrations ( Основная доля увеличения глобальной температуры с середины 20-го столетия наиболее вероятно определяется концентрацией антрогенных парниковых газов )». При этом МГЭИК считает, что поскольку колебания потока солнечной радиации от максимума до минимума в 11-летнем цикле составляет всего лишь 0,1%, то, исходя из малости этой величины, делается вывод о пренебрежимо малом воздействии Солнца на климат Земли.

Формальным следствием таких выводов МГЭИК и явилось создание Киотского протокола.

3. Киотский протокол

Киотский протокол ( http://www.bellona.ru/Casefiles/kioto) – дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1992). Он был подписан в Киото (Япония) в декабре 1997 года 159 государствами. Россия подписала Киотский протокол в марте 1999 года, но тогда не ратифицировала. Без России Киотский протокол никогда не вступил бы в силу. 22 октября 2004 года Госдума РФ одобрила проект ФЗ «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата», 27 октября – Совет Федерации, 5 ноября – Президент РФ. Протокол вступил в силу 16 февраля 2005 года после того, как его ратифицировали страны, суммарная квота которых по выбросам «парниковых» газов превышает 55 % (по состоянию на 1990 г.).

Дальше возникает парадоксальная ситуация. Инициаторы протокола США, после подписания протокола, уклонились от его выполнения и заявили о своем неучастии в протоколе до 2013 года. Кстати, мотивы их действий выглядят довольно убедительно. Они считают, что сохранение климата должно обеспечиваться развитием современных технологий, а не введением ограничений на выбросы углекислого газа, которые предусматривает Киотский протокол. Развивающиеся страны, включая Китай и Индию, не были обременены обязательствами, но могли брать на себя добровольные обязательства и получать под них финансирование.

Согласитесь, путь, который избрали США, кажется наиболее разумным. Но почему же остальные страны должны сокращать производство, зачастую в ущерб собственной экономике.

Протокол определил количественные обязательства стран по ограничению либо сокращению выбросов на период с 1.1. 2008 по 31.12.2012. Цель ограничений – снизить в этот период совокупный средний уровень выбросов 6 типов газов (CO 2, CH 4, гидрофторуглеводороды, перфторуглеводороды, N 2O, SF 6) на 5,2 % по сравнению с уровнем 1990 года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: