Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией - В защиту науки (Бюллетень 7)

- Название:В защиту науки (Бюллетень 7)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией - В защиту науки (Бюллетень 7) краткое содержание

В защиту науки (Бюллетень 7) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И далее с некоторыми сокращениями:

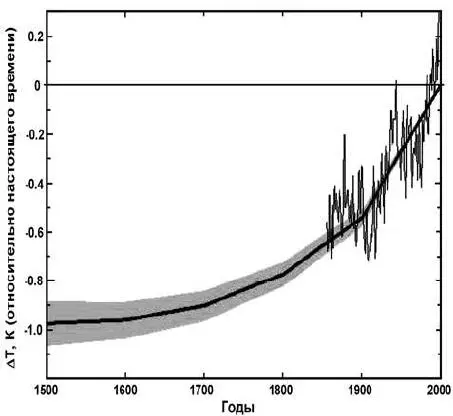

«В прошлом повышения температуры были более значительными, чем в современную эпоху. Сопоставимые данные демонстрируют, что повышение температуры, например, в Центральной Англии в 18 веке (на 0,97°С) было более существенным, чем в 20-м (на 0,90°С). Изменение температуры в Центральной Гренландии показывает, что за последние 50 тыс. лет было не менее дюжины периодов, в течение которых региональная температура повышалась на 10-13°С. С учетом существующих корреляций между изменениями температуры в высоких широтах и изменениями температуры на всей планете консервативная оценка роста глобальной температуры дает 4-6°С в течение каждого периода, что в 5-7 раз больше, чем фактическое (и к тому же, возможно, несколько преувеличенное) повышение температуры в 20-м веке.

Скорость нынешних климатических изменений (скорость современного потепления) по историческим меркам (также) не является уникальной. По данным МГЭИК скорость повышения температуры за последние 50 лет составляла 0,13°С за десятилетие. По имеющимся сопоставимым данным, полученным с помощью инструментальных измерений, более высокая скорость повышения температуры за десятилетие в течение полувека наблюдалась, как минимум, трижды: в конце 17 века – начале 18 века, во второй половине 18 века, в конце 19 века – начале 20 века. Скорость потепления за столетие, наблюдавшаяся в 20 веке, уступает как скорости потепления, зафиксированной в 18 веке с помощью инструментальных измерений, так и скорости потепления по меньшей мере в 13 случаях за последние 50 тыс. лет, определенной с помощью методов палеоклиматологии».

6. Только ли антропогенное влияние?

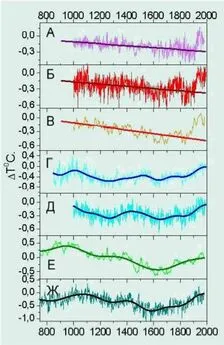

Если же это потепление, действительно, существует, можно ли его объяснять только воздействием антропогенного фактора? Из рисунков 3 и некоторых палеореконструкций, показанных на рисунке 1 видно, что потепление началось задолго до начала эпохи техногенного загрязнения атмосферы. Более того, этот эффект явно носит сильно локальный характер. По данным 12 метеорологических станций в Болгарии температура в течение всего XX века понижалась, при том что содержание СО 2неуклонно повышалось. Потепление последних лет в Северном полушарии Земли не сопровождалось аналогичным потеплением в Южном полушарии. «Может быть, существует такая вероятность, что другие факторы будут оказывать более сильное влияние на изменение климата. Мы рассматриваем антропогенный фактор, – имеется рост парниковых газов и идет рост температуры. Однако возможно, что другие факторы будут оказывать большее влияние на климат, например цикличность с периодом 1000 лет, 10000 лет, 120 000 лет» (А.Бедрицкий, http://www.infox.ru/science/planet/2010/02/05/Rossiya_vyypolnit_Ki.phtml).

Рис. 3. Сопоставление относительной средней глобальной поверхностной температуры, реконструированной по геотермическим данным (сплошная толстая линия с учётом одной стандартной ошибки), с относительными изменениями глобальной температуры воздуха (5-летние скользящие средние), полученными из инструментальных данных.

7. Солнечная активность как климатообразующий фактор

На протяжении многих лет – с глубокой древности – в поисках причин изменения климата люди обращались к Солнцу. После открытия периодичности солнечной активности это стало значительно более обоснованным. Тем не менее, специалисты (многие метеорологи и географы) относятся к этой связи скептически. Правда, в 1972 году, после очень высокого всплеска солнечной активности и совпавшей с этим в России сильнейшей жарой с неурожаем, многочисленными лесными пожарами и т.п. некоторые скептики чуть-чуть поколебались, и это даже привело к некоторым административным изменениям в системе Госкомгидромета. Однако затем снова возобладало отрицание роли солнечной активности как климатообразующего фактора.. Утверждению этого отрицательного отношения способствовало также обнаружение того, что солнечная активность практически не меняет интегральный поток солнечного излучения (так называемый solar irradiance – SI ). В самом деле, хотя отчетливая связь SI c солнечной активностью и установлена, с точки зрения климатологии Земли она чрезвычайно слаба. Эта вариация от максимума к минимуму составляет не более, чем 0.1%.

Но такой взгляд является крайне упрощенным и ошибочным. К сожалению, первичным и привычным во многих рассуждениях является стандартный энергетический подсчет, согласно которому причина должна быть энергетически выше, чем следствие. Увы, именно такой подход, когда-то привел великого Томсона (лорда Кельвина) к полному отрицанию того, что магнитные бури на Земле вызываются солнечной активностью. Он сопоставил энергию магнитного поля на Солнце в солнечных пятнах (величину которого он не знал, а оценил из ненадежных источников), затем (не зная ни о существовании солнечного ветра, ни о корональных выбросах массы, ни о существовнии магнитосферы) просто помножил эту величину на куб отношения размеров пятна к растоянию до Земли и получил настолько малую величину, что вопрос о возможности воздействия солненой активности на Землю показался решенным. Сегодня этот куръез вызывает просто улыбку – как пример добросовестного заблуждения великого ученого.

Наиболее распространенный сегодня механизм воздействия солнечной активности на погоду связывает воедино солнечную активность, вариации галактических космических лучей (ГКЛ) и облачный покров Земли. На первый (опять же энергетический) взгляд тут нет ничего общего. Ведь поток солнечного излучения не зависит от солнечной активности, естественно не зависит от нее и поток галактических космических лучей. Как же здесь возникает связь?

Этот красивый механизм для начала можно пояснить аналогией. Пусть где-то далеко в океане находится корабль. Оператор, находящийся в тысячах километров от корабля посылает сигнал «Открыть кингстоны». Корабль тонет. Обратите внимание, сигнал энергетически очень слаб, и посылается оператором путем энергетически слабого действия. Океан естественно тоже не изменился ни до, ни после этого события. А эффект для корабля огромный. Подобный же эффект возникает при любом включении рубильника или водопроводного крана. По-существу, это своего рода триггерный механизм.

В нашем случае схема этого механизма состоит в следующем. При увеличении солнечной активности повышается напряженность магнитного поля в гелиосфере, плотность солнечного ветра, количество корональных выбросов массы. Все эти факторы, воздействуя на магнитосферу Земли, препятствуют доступу галактических космических лучей (ГКЛ) к Земле. Это приводит к уверенно обнаруженной отрицательной корреляции между потоком ГКЛ и солнечной активностью (см. Рис. 4) Это первое звено цепочки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: