Вячеслав Столбов - Введение в экономическую и социальную географию

- Название:Введение в экономическую и социальную географию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-00757-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Столбов - Введение в экономическую и социальную географию краткое содержание

Особое внимание уделено анализу основных категорий экономической и социальной географии – социально–географического пространства и территории, районирования, территориального разделения труда, общественно–географического положения и т. д., а также характеристике отраслевых направлений общественно–географических исследований.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «География», «Экономическая и социальная география».

Введение в экономическую и социальную географию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Один из эффективных способов измерения параметров природной среды – характеристика растительности. С этой точки зрения фауна представляет особый интерес, так как играет двоякую роль:

1) биотического фактора, способного преобразовывать абиотическую среду;

2) показателя потенциальной продуктивности территории, которая может быть освоена (или уже освоена человеком).

Шведский географ Стен Петерсон в 1956 г. предложил для оценки скорости вегетации использовать индекс продуктивности растительности, который прямо пропорционален продолжительности вегетационного периода, средней температуре самого теплого месяца года, годовой сумме осадков, количеству солнечной радиации и обратно пропорционален величине амплитуды температур. Петерсон предлагает рассчитывать индекс продуктивности по формуле:

I = T mPCS/120T r

где I – индекс продуктивности растительности (прироста биомассы); T m– средняя температура самого теплого месяца (°С); T r– амплитуда средних температур самого теплого и самого холодного месяца (°С); Р – годовое количество осадков (см); С – продолжительность вегетационного периода (в месяцах); S – количество солнечной радиации (в процентах от ее величины у полюсов).

Для Портленда (США, штат Мэн) индекс продуктивности равен 3,13; для Майами (штат Флорида) – 22,3; для Белена (устье Амазонки в Бразилии) – 118,0. Следует помнить, что в данном случае речь идет о зонах потенциальной продуктивности. Люди могут либо угнетать растительность (например, при загрязнении), либо способствовать ее развитию (например, при мелиорации).

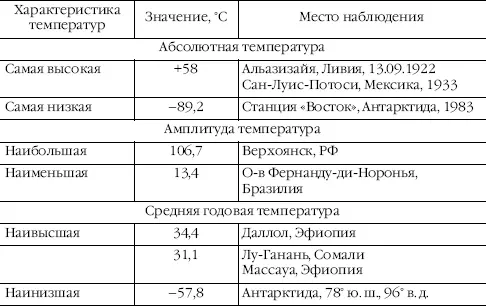

Таблица 4.1.Экстремальные температуры на Земле

1) широты;

2) общей циркуляции атмосферы;

3) положения по отношению к океанам или крупным массивам суши;

4) местных факторов.

Именно воздействием фактора широты, обусловливающего наклон земной поверхности к солнечным лучам, определяется широтная зональность климата. Греческое словоМта буквально означает «наклон».

Ежедневно на Землю поступает 17х 10 13кВт солнечной энергии. Если бы на Земле не было атмосферы (как на Луне), дневные температуры вблизи экватора достигали бы нескольких сотен градусов, а на полюсах были бы близки к абсолютному нулю (–273 °C).

На самом деле наибольшие из когда–либо наблюдавшихся амплитуд температур у земной поверхности (в 1933 и 1983 гг.) составляют менее 150 °C, а средние годовые амплитуды температур в самых теплых и самых холодных местностях на Земле не достигают и 90 °C. Это экстремальные значения (табл. 4.1). Контрастность температур на Земле затушевывается и смягчается атмосферой планеты.

Контрасты природной среды влияют на жизнедеятельность людей как самым непосредственным образом (именно параметрами среды определяются расовые различия людей), так и косвенно (через особенности хозяйствования, тип жилища, пищевой рацион и пр.).

Взаимодействие природы и общества осуществляется по нескольким направлениям:

♦ природная среда выступает в роли субстанции (арены, полигона, вместилища), на которой организует свою деятельность население, расселяются люди, размещаются предприятия, учреждения, транспортные пути и т. д.;

♦ из природы изымаются компоненты среды, необходимые для жизни общества и используемые как ресурсы: вода, воздух, полезные ископаемые и др.;

♦ природная среда используется для отдыха людей, их нравственного, экологического и эстетического воспитания;

♦ в процессе жизнедеятельности люди воздействуют на природу. Это происходит путем использования техногенных устройств, мелиорации земель, облагораживания жизненной среды, а также размещения хозяйственных и бытовых отходов;

♦ научные исследования проводятся на особо охраняемых территориях, антропогенных ландшафтах, «ключевых» регионах и др.

Территориальные аспекты взаимодействия природы и общества всегда были и остаются актуальным объектом исследования экономико–географов. [30]Научные изыскания посвящаются прежде всего детальному анализу процессов природопользования, охраны и воспроизводства природы, воздействия человека на окружающую природу, оценке природно–ресурсного потенциала территории, среды жизни населения, экологической ситуации и др. Важнейшим достижением является методологическое обоснование процессов взаимодействия природы и общества с использованием территориального, системно–диалектического, ноосферного, коэволюционного, экологического, воспроизводственного и проблемного подходов.

Особенностью общественно–географических исследований является территориальная приуроченность природно–общест–венных систем, и в частности эколого–экономических районов. При этом методологической основой научных изысканий выступает ноосферный подход, предполагающий выделение особой части биосферы – «сферы разума». По мнению И. М. Забелина, географическая традиция выделять интеллектосферу (психо–сферу, или «сферу разума») – средоточие единой кооперированной мысли человечества – насчитывает почти 170 лет и берет начало с открытий А. Гумбольдта. Согласно сложившимся представлениям, географическая оболочка (геоверсум, по Э. Б. Алаеву [31]) состоит из ряда сфер: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и ноосферы. Формирование ноосферы происходит благодаря появлению в структуре биосферы человека, социумов (территориальных общностей людей), общества. В процессе эволюции человек становится важным регулятором функционирования не только биосферы, но и всех других сфер.

Основы учения о ноосфере были заложены В. И. Вернадским в 20—40–е годы ХХ в. Развивая учение о биосфере, В. И. Вернадский пришел к выводу, что человек как разумное существо становится «новой геологической силой». [32]Его влияние на географическую оболочку проявляется как в биохимическом, так и в социально–экономическом отношении.

Первостепенную роль в ноосфере играет разум человека, его творческие способности, интеллект, которые порождаются мозговой деятельностью и стимулируются наукой, искусством, культурой. Разум лежит в основе всей жизнедеятельности людей, что и порождает особые отношения между природой и обществом. Эти отношения обусловлены целенаправленной деятельностью людей, наделенных интеллектом, руководствующихся моральными, нравственными, религиозными принципами. На современном этапе эволюции социально–экономической географии ряд ученых (Г. А. Фоменко и др.) выдвигают концепцию «человека ответственного», характеризуемого не только экономической, но и социокультурной и экологической обусловленностью поведения, готового в полной мере нести ответственность за результаты своих действий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: