Вячеслав Столбов - Введение в экономическую и социальную географию

- Название:Введение в экономическую и социальную географию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-00757-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Столбов - Введение в экономическую и социальную географию краткое содержание

Особое внимание уделено анализу основных категорий экономической и социальной географии – социально–географического пространства и территории, районирования, территориального разделения труда, общественно–географического положения и т. д., а также характеристике отраслевых направлений общественно–географических исследований.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «География», «Экономическая и социальная география».

Введение в экономическую и социальную географию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отдельный человек также ощущает давление места как негативный стресс, который побуждает его к перемещению. Под влиянием позиционного давления также могут перемещаться легкоподвижные объекты и так называемый мобильный капитал. Менее подвижные объекты обычно приспосабливаются и меняют свои физические свойства и функции или же постепенно деградируют.

Каждое место имеет собственный локационный ресурс и определенные функции. А. А. Минц и В. С. Преображенский подразделяли функции места на промышленные, сельскохозяйственные, культурные, рекреационные, научные и др.

Помимо общественно–географического положения объекта большое значение имеет его природно–географическое (физико–географическое) положение, которое проявляется в отношениях места к рельефу, природно–климатическим зонам, ландшафтам, рекам, озерам, морям и другим природным объектам и явлениям. Преломляясь сквозь призму социально–экономической эффективности и экологической безопасности, природно–географическое положение приобретает общественно значимый характер. [29]

Общественно–географическое положение – это сложная научно–познавательная категория, которая включает транспортно–географическое, промышленно–географическое, агрогеографическое, рыночно–географическое, демогеографическое, рекреационно–географическое, культурно–географическое, инновационно–географическое, политико–географическое и другие виды положения. Категория общественно–географического положения является результатом дальнейшего расширения и углубления традиционной категории экономико–географического положения.

Современные изменения в территориальной организации жизнедеятельности людей требуют углубленного анализа положения места, городов, регионов по отношению к социальным, духовным, социально–инфраструктурным, рыночно–инфраструктурным, управленческим и другим компонентам. Особенно актуальным стало исследование положения по отношению к центрам науки, культуры, искусства, а также рынкам товаров, услуг, труда, ценных бумаг и др.

В связи с этим положение мест, регионов, городов по отношению к рынкам сбыта товаров становится действенным аргументом в процессе территориальной организации общества и выбора направлений социально–экономического развития территорий.

Особое значение приобретает положение мест, городов, регионов по отношению к центрам обслуживания, очагам экологической опасности, полюсам роста, технополисам, инновационным центрам и т. д. Заметно повысилась роль политико–географического положения, что повлекло структурную переориентацию хозяйства регионов с учетом появления новых рынков, партнеров, конкурентов, смены геополитических интересов, а также новых границ, социально–экономической и политической активности населения.

Важную роль в обосновании понятия «экономико–географическое положение» сыграл Исаак Моисеевич Маергойз (1908–1975), предложивший принципиальную схему его структуризации. В частности, он выделил классы, подклассы, виды и подвиды положения.

Так, класс, объединяющий отношения территории и элементов общественного производства, включает следующие виды положения: 1) промышленно–географическое; 2) аграрно–географическое; 3) транспортно–географическое; 4) сбыто–географическое; 5) демографическое. Для экономической и социальной географии особенно актуально транспортно–географическое положение, которое определяет доступность для места, города, региона сырьевых ресурсов, рынка сбыта товаров, центров культуры, инновационных и информационных технологий. Транспортная доступность определяется не только физическим расстоянием, но и затратами (временными, финансовыми) на преодоление этого расстояния.

Различают также положение мест относительно линий движения: на грузопотоках, пассажиропотоках, энергетических потоках, информационных коммуникациях.

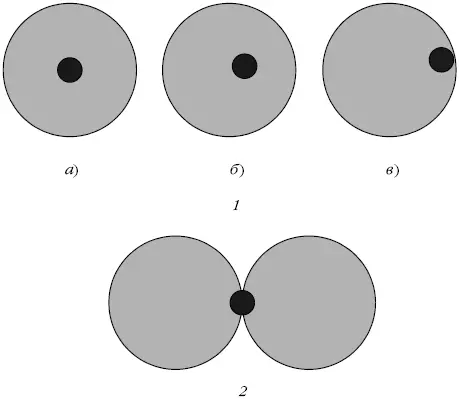

Значение имеет и положение места по отношению к таксонам (ареалам, зонам, регионам). Обычно различается внутриареальное (центральное, эксцентрическое, периферийное, глубинное) и межареальное (пограничное) положение (рис. 3.6).

Рис. 3.6.Разновидности географического положения объектов относительно площадных структур (таксонов): 1 – внутри–(интра–)ареальное (а – центральное; б – эксцентрическое; в – периферийное); 2 – межареальное (пограничное)

Общественно–географическое положение можно рассматривать по отношению к территориям разного масштаба. Различают микро–, мезо–, макро–и суперположение. При микроположении изучаются отношения мест (городов, регионов, таксонов) с непосредственным окружением. Если это город, то раскрываются отношения к общественным объектам региона (области, края, республики), выясняются возможности расширения связей, анализируется транспортная сеть и другие каналы, по которым осуществляются связи и реализуются отношения.

При изучении общественно–географическогомезоположенил рассматриваются связи второго и третьего порядков. Так, при изучении мезоположения г. Перми исследуются роль, место и связи этого города в структуре Уральского региона. Важную роль играет функция Перми как узла на пересечении общеуральских транспортных артерий: железной дороги Москва—Киров—Екатеринбург; Свердловской железной дороги; Казанского и Сибирского трактов; р. Камы; аэропорта Б. Савино. Определяющую роль играет местоположение города по отношению к Екатеринбургу, Уфе, Челябинску, Ижевску, Кирову, Сыктывкару и т. д.

Общественно–географическое макроположение предполагает выявление отношений в более крупной системе. Например, это положение Перми в макрорегионах РФ, Европейской части страны, Урало–Поволжье. Анализируются связи в рамках Единой глубоководной системы Европейской части РФ, Волго–Уральского бассейна, основной полосы расселения и т. д.

Общественно–географическое суперположение определяется местом и отношениями в структуре всей страны, межгосударственных регионов и образований (например, СНГ) и даже мира. Применительно к Перми – это положение по отношению к транспортному коридору «Север– Юг», магистрали «Белкомур», Транссибу.

Степень благоприятности общественно–географического положения определяет динамику и функциональный профиль социально–экономического развития территории. Это влияние обусловлено возможностью участия в системе территориального разделения и интеграции труда, услуг, культуры, информации. Вовлеченность в рыночные товарно–денежные отношения является важным фактором развития городов и регионов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: