Вячеслав Столбов - Введение в экономическую и социальную географию

- Название:Введение в экономическую и социальную географию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-00757-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Столбов - Введение в экономическую и социальную географию краткое содержание

Особое внимание уделено анализу основных категорий экономической и социальной географии – социально–географического пространства и территории, районирования, территориального разделения труда, общественно–географического положения и т. д., а также характеристике отраслевых направлений общественно–географических исследований.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «География», «Экономическая и социальная география».

Введение в экономическую и социальную географию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Происходит заметное сближение городского и сельского образа жизни населения. Этому способствуют механизация и автоматизация производственных процессов, внедрение новых технологий, компьютеризация, доступность для селян городских благ, информации о всех сторонах жизнедеятельности других социумов.

Одной из основополагающих категорий социально–географического направления стала категория качество жизни.Качество жизни определяется экологической ситуацией, степенью инфраструктурной, финансовой и информационной обеспеченности, комфортности окружающей природной среды и т. д.

Уровень жизненного стандарта населения определяется уровнем жизни населения, демографической ситуацией и состоянием здоровья людей, их обеспеченностью одеждой, кровом и питанием, степенью безопасности жизнедеятельности, уровнем образования, профессионализма, условиями быта и отдыха, интеллектуальными и культурными качествами населения.

Сопоставление качества среды и уровня жизненного стандарта определяет качество жизни населения. Социально–географические исследования качества жизни имеют тенденцию к расширению и углублению, становятся все более актуальными и востребованными.

В составе социально–географического направления формируется поведенческая география, изучающая социально–психологические аспекты поведения людей в пространстве–времени. Пространственно–временная теория, у истоков которой стоял руководитель Лундской школы Т. Хегерстранд (Швеция), развита в трудах отечественных ученых Ю. Г. Липеца, Г. А. Фоменко и др.

Т. Хегерстранд и его ученики выявили основные предпосылки крупномасштабных проявлений человеческой деятельности на уровне микропространства. В этом пространстве осуществляются контакты между людьми, а также контакты людей с предметами и орудиями труда, бытовыми вещами и т. д. Раскрывая поведение и жизнедеятельность отдельного человека, географы ввели понятие структура окружения,которое включает систему альтернативных видов деятельности и ресурсов для их обеспечения.

Структуру окружения составляют повседневное окружение и жизненное окружение. Повседневное окружение составляют все компоненты, с которыми контактирует человек в рамках суточного цикла жизнедеятельности. Жизненное окружение включает в себя все компоненты, с которыми контактирует человек на протяжении жизни.

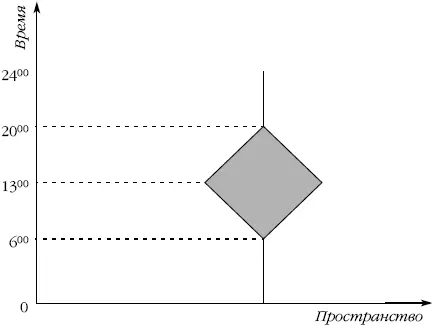

Так, в течение суточного цикла жизнедеятельности (если представить его графически) человек ограничен определенными линиями, за которые он не может переступить. Эти линии формируют своеобразные «острова», приобретающие в трехмерном пространстве–времени форму призмы (рис. 4.3). Они и становятся пространственно–временными ячейками человеческого бытия. В свою очередь ячейки образуют поселенческую общность людей, которая становится ядром социума. Границы этих ячеек определяются временными и транспортными возможностями, стабильностью суточного ритма, детерминированностью (предопределенностью) обыденного поведения человека, кругом его ежедневного общения и т. д.

Узлы и фокусы сосредоточения жизнедеятельности людей– городские поселения – в совокупности с транспортными коммуникациями формируют опорный каркас расселения, на который и «нанизывается» хозяйственная «ткань» территории.

Рис. 4.3.Пространственный ареал возможных передвижений индивида («суточная призма»)

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.В чем проявляется социологизация и гуманизация географии? Какие направления социальных исследований в географии наиболее перспективны?

2.Укажите факторы, определяющие ход социальных процессов на территории.

3.Дайте определение этноса. В чем сходство и различия двух точек зрения на сущность этого понятия?

4.Какие стадии можно выделить в эволюции этносов? С чем связана смена этих стадий?

5.Приведите позитивные и негативные примеры возникновения культурных ландшафтов.

6.По каким каналам передается воздействие природной среды на жизнедеятельность общества?

7.Что включает в себя оценка комфортности природной среды, с какой целью она проводится?

8.Какие связи и отношения лежат в основе формирования и выделения территориальных общностей людей? Приведите примеры.

9.Изложите две точки зрения на содержание понятия «образ жизни». В чем их сходство и различия?

10.Сравните сельский и городской образы жизни. В чем проявляются различия между ними?

4.4. ЭКОНОМИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Экономическая география имеет длительную историю развития. Отдельные сведения о географии хозяйства встречаются с древнейших времен. Более упорядоченный характер они приобрели в эпоху Великих географических открытий, период появления общественного разделения труда, поисков закономерностей территориальной организации хозяйства.

Зарождение экономической географии в России связано с деятельностью И. К. Кириллова, В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова. Большой вклад в развитие экономической географии внесли К.И.Арсеньев, П.П. и В.П.Семеновы–Тян–Шанские, Н.Н.Баранский, Н. Н. Колосовский, Ю. Г. Саушкин и др.

Исторически сложилось так, что рывок в развитии отечественных экономико–географических исследований происходил, как правило, в момент наибольшей угрозы самому существованию российской государственности. Так, именно в период Первой мировой войны активизировались новые направления экономико–географических работ и получили развитие формы их организации (географические институты), напрямую связанные с судьбой нации. Во многом подобная ситуация определялась недостаточным спросом на новые знания со стороны отраслей, обеспечивающих жизнеспособность и конкурентоспособность страны (в условиях войны это прежде всего военно–промышленный комплекс). Известный историк науки и техники Алексей Кожевников отмечает, что для представителей российской научно–технической элиты 1914 год стал своеобразным часом /: планы мобилизации индустрии в условиях войны не были разработаны; во многих отраслях доминировали западные инвесторы, ориентированные на ввоз собственных технологий и ноу–хау, а не на независимое развитие местных исследований и разработок. [38]

На п е р в о м этапе, с началом Первой мировой войны, «нужды воюющей нации» вышли в науке на первый план, и даже университетские профессора стремились подчеркнуть, что в своей работе они прежде всего стараются решать задачи военно–промышленного комплекса и других важных для экономики России импортозамещающих отраслей. В 1915 г. Академия наук, следуя предложению В. И. Вернадского, организовала Комиссию по изучению естественных производительных сил России (КЕПС), призванную провести исследование инновационного потенциала страны. Вскоре удалось наладить отечественное производство оптических стекол (произошло полное импортозамещение этого вида продукции), измерительных приборов, электротехнической аппаратуры, минеральных удобрений и многого другого. Идея массовой химизации сельского хозяйства, как и проекты ГОЭЛРО и Транссиба, родилась до 1917 г., тогда же были предложены оригинальные российские разработки производства наиболее важных удобрений на местной сырьевой базе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: