Брайан Фейган - Малый ледниковый период. Как климат изменил историю, 1300–1850

- Название:Малый ледниковый период. Как климат изменил историю, 1300–1850

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:978-5-04-161429-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Брайан Фейган - Малый ледниковый период. Как климат изменил историю, 1300–1850 краткое содержание

И, надо сказать, люди весьма преуспели в этом – а тяжелые погодные условия оказались одновременно и злом и благом: они вынуждали изобретать новые технологии, осваивать материки, совершенствовать науку. Эта книга рассказывает историю самого трудного, но, возможно, и самого прогрессивного периода в истории Европы.

Малый ледниковый период. Как климат изменил историю, 1300–1850 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В других авторитетных источниках малый ледниковый период датируется промежутком с конца XVII до середины XIX века, когда на большей части земного шара установилась особенно холодная погода. За двести с лишним лет горные ледники в Альпах, Исландии, Скандинавии, на Аляске, в Китае, Южных Андах и Новой Зеландии продвинулись далеко за пределы своих нынешних границ. Нижние границы горных снегов опускались по меньшей мере на 100 м ниже современных (18 тысяч лет назад, на позднем этапе ледникового периода, они были ниже примерно на 350 м). Во второй половине XIX века, когда в мире значительно потеплело, ледники начали отступать. Потепление ускорилось отчасти из-за повышения концентрации диоксида углерода в атмосфере в результате широкомасштабных расчисток лесов и торжества промышленной революции. Это было первое антропогенное глобальное потепление.

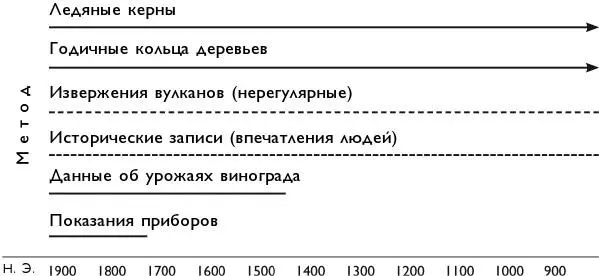

График температур в Северном полушарии построен на основе данных, полученных при изучении ледяных кернов и годичных колец деревьев, а начиная примерно с 1750 года – и по показаниям приборов. Это обобщенная компиляция нескольких статистически обоснованных кривых.

Погодные колебания варьировались не только от года к году, но и от места к месту. Самые холодные десятилетия в Северной Европе не всегда совпадали с таковыми, скажем, в России или на американском Западе. Например, самое сильное за весь малый ледниковый период похолодание в восточной части Северной Америки пришлось на XIX век, однако на западе США в то время было теплее, чем в XX веке. В Азии в XVII веке происходили куда более серьезные экономические потрясения, чем те, с которыми сталкивались тогда европейские страны. С 1630-х китайская империя Мин боролась с повсеместной засухой. Драконовские меры властей привели к массовым восстаниям, а с севера начали активно наступать маньчжуры. К 1640-м даже плодороднейшая долина Янцзы на юге страны пострадала сперва от жестокой засухи, а затем от разрушительных наводнений, эпидемий и последовавшего голода. Последний вкупе с междоусобными войнами поспособствовал тому, что в 1644 году династия Мин оказалась свергнута маньчжурами. В начале 1640-х в Японии из-за голода и плохого питания разразились страшные эпидемии, унесшие тысячи жизней. От тяжелых погодных условий пострадали и плодородные рисовые поля на юге Кореи. Там от болезней погибли сотни тысяч людей.

Только несколько коротких циклов похолодания, таких как два необычайно холодных десятилетия с 1590 по 1610 год, по-видимому, совпадали в масштабах полушария и всей планеты.

К сожалению, история научных наблюдений за температурой воздуха и осадками началась не так давно – их стали проводить не более 200 лет назад в Европе и некоторых районах на востоке Северной Америки. Хотя эти фрагментарные данные позволяют нам заглянуть через недавнее потепление в самые холодные времена малого ледникового периода, они ничего не сообщают нам о внезапных климатических изменениях, которые происходили в Северной Европе после 1300 года.

Восстановление более ранних сведений о климате требует кропотливой, подчас детективной работы, изобретательности и использования статистических методов. Исторические документы в лучшем случае позволяют получить лишь общее представление, поскольку в отсутствие записей показаний приборов слова вроде «самая ужасная зима из когда-либо описанных» мало что значат вне временного контекста жизни автора и его личных воспоминаний. Метеорологи и специалисты по истории климата много лет пытались рассчитать годовые показатели температуры и осадков, основываясь на наблюдениях сельских священников и охочих до науки землевладельцев из разных уголков Европы. Жестокие штормы прошлого открывают необычные возможности для реконструкции климата. Так, 27 февраля 1791 года пастор Вудфорд из Уэстон-Лонгвиля, расположенного близ Нориджа в Восточной Англии, записал: «Очень холодный, сырой, ветреный день, почти такой же плохой, как и любой другой день этой зимы». Синоптические карты, которые были составлены на основе наблюдений, подобных записям Вудфорда, позволили выявить область пониженного атмосферного давления. Эта область и стала причиной сильнейших северо-восточных ветров, дувших со скоростью 70–75 узлов вдоль восточного побережья Англии в течение трех дней. Ураган вызвал на Темзе приливную волну «такой удивительной высоты, что в районе Уайтхолла бóльшая часть погребов оказалась под водой. Променад в Сент-Джеймсском парке был затоплен». Ущерб, нанесенный зерновым полям на берегах Темзы, составил по меньшей мере 20 тысяч фунтов стерлингов [54] Цитаты в этом абзаце из: Hubert Lamb and Knud Frydendahl . Historic Storms of the North Sea, British Isles and Northwestern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 93; I. B. Gram-Jenson . Sea Floods. Copenhagen: Danish Meteorological Institute, 1985 (небольшая и более узкоспециальная работа по этой же теме с датской точки зрения). См. также: A. M. J. De Kraker . A Method to Assess the Impact of High Tides, Storms and Sea Surges as Vital Elements in Climatic History // Climatic Change 43 (1) (1999): 287–302.

.

Некоторые методы изучения малого ледникового периода

Колебания цен на зерно – это еще один косвенный показатель температурных изменений: по ним можно выявить циклы слишком дождливой или сухой погоды, последовательность которых приводила к плохим урожаям. Историки экономики, такие как Уильям Хоскинс, изучили цены на зерно на протяжении нескольких столетий и зафиксировали рост цен на 55–88 % выше нормы в периоды дефицита, когда скупщики и торговцы запасали зерно в расчете на сверхприбыль, или когда запасы зерна попросту заканчивались. В странах вроде Великобритании и Франции, где хлеб был основным продуктом питания, такие подорожания имели катастрофические последствия, особенно для бедных. За ростом цен следовали общественные беспорядки, и фермеры жили в страхе, что их урожай разграбят еще до созревания. Толпы людей приходили на рынки и принуждали пекарей продавать хлеб по тем ценам, которые казались людям справедливыми. Монастырские книги и архивы крупных поместий содержат массу сведений об урожаях и неурожаях, ценах и доходах, но в них, как и в большинстве ранних исторических источников, недостает таких точных данных, какие дают годичные кольца деревьев или ледяные керны. Летописцы сообщали о сильнейших ливнях – таких, что «во многих местах были подмыты здания, стены и башни, как это бывает во время наводнения» [55] Цит. по: Jordan . The Great Famine. P. 24.

, но подобные красочные описания не заменяют надежных ежедневных измерений температуры.

Даты сбора урожаев винограда, полученные из документов городских властей и записей об уплате десятины, а также из архивов винодельческих хозяйств, дают общее представление о годах с прохладными или теплыми летними месяцами, причем наилучшие результаты дает сопоставление такой информации с анализом годичных колец деревьев и сведениями из других научных источников. Историк климата Кристиан Пфистер сосредоточил внимание на двух ключевых месяцах, которые выделяются в более холодные периоды: это холодный март и прохладный и сырой июль. Такие условия отмечались в 1570–1600-х, в 1690-х и в 1810-х. Судя по всему, это были самые холодные десятилетия малого ледникового периода [56] Christian Pfister . The Little Ice Age: Thermal and Wetness Indices // Rotberg and Rabb . Climate and History. P. 85–116.

.

Интервал:

Закладка: