Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Название:Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001394938

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты краткое содержание

Рассказывая о ее становлении, Сара Драй обращается к историям этих людей – историям рискованных приключений, бунтарства, захватывающих открытий, сделанных в горных экспедициях, в путешествиях к тропическим островам, во время полетов в сердце урагана. Благодаря этим первопроходцам человечество сумело раскрыть тайны Земли и понять, как устроена наша планета, как мы повлияли и продолжаем влиять на нее.

Понимание этого особенно важно для нас сегодня, когда мы стоим на пороге климатического кризиса, и нам необходимо предотвратить наихудшие его последствия.

Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

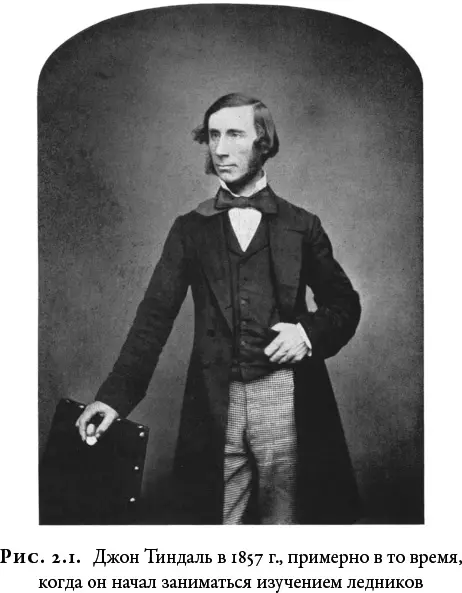

Проведя три часа среди вьюги, Тиндаль наконец-то завершил измерения по линии вешек, установленных его помощниками поперек ледника. На следующий день они вернулись, чтобы повторить эту работу и таким образом узнать, насколько сдвинулись вешки по сравнению с предыдущим днем. Как и накануне, разыгралась метель, поэтому Тиндалю удавалось делать измерения только в короткие моменты затишья. К полудню работа была завершена. Напоследок Тиндаль обернулся и окинул задумчивым взглядом линию вешек. «Конечно, я знал, что это я установил их там, но мне была приятна идея разумности и организованности, которую они олицетворяли посреди этой снежной пустыни, – написал он позже. – Это создавало ощущение упорядоченности среди хаоса» [11] Tyndall, Journals , vol. 3, 159.

.

Воздух на леднике был свеж и сух, будто вовсе лишен влаги. Прежде чем отправиться в опасный обратный путь, когда все внимание надо будет сосредоточить на неровном льду под ногами, Тиндаль в последний раз задержал взгляд на просторной заснеженной долине. Сколько веков понадобилось природе, чтобы в буквальном смысле молекула за молекулой создать этот пейзаж? А сколько времени ушло на то, чтобы образовались эти гигантские ледяные поля? Некоторые ученые, в том числе и Тиндаль, пытались провести расчеты, но истинные цифры, подозревал он, превосходили самые смелые предположения. Так, в снежный год выпадает около 40 см нового снега. При этом нижние снежные слои под тяжестью верхних постепенно уплотняются, превращаясь в тонкие полоски глетчерного льда. Но какую толщину в среднем имеет такая годовая полоса? И сколько таких слоев в леднике? Узнать это невозможно. Более того, нижние слои постоянно подтаивают, и пресная вода течет из ледника, как родник, бьющий из земли. Эта вода – его «дыхание», свидетельство того, что ледник жив. Однако процесс таяния старых слоев льда медленно, но неумолимо, страница за страницей, уничтожает ледниковую хронику. И можно ли узнать, как долго это происходит?

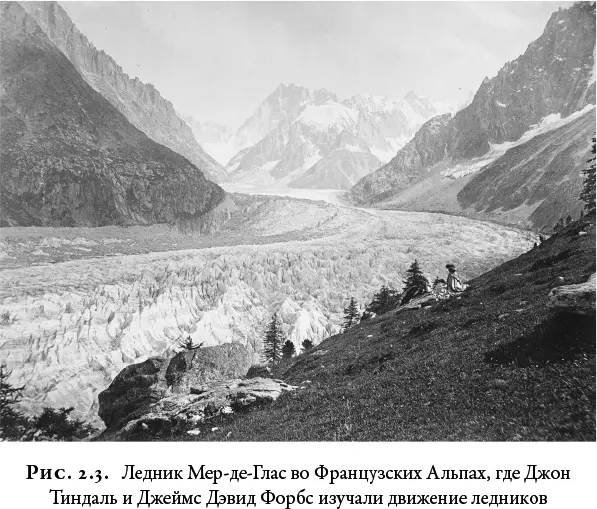

Пытаясь проникнуть в тайны природы, раскрыть ее фундаментальные законы среди холодного безмолвия альпийских ледников, Тиндаль ощущал себя более живым, чем в Лондоне. Опасности, которые таил в себе лед, заставляли его сосредоточиваться, думая лишь о том, как сделать следующий шаг. Глядя на чистейшую первозданную белизну Мер-де-Глас, который «вздыбливался крутыми ледяными волнами, увенчанными остроконечными гребнями», он со всей остротой сознавал, насколько одинок в своем научном поиске. Что ж, это давало ему шанс победить в гонке – стать первым из ученых, кто объяснит, как перемещаются по земной поверхности ледяные щиты.

Конечно, Тиндаль не был одинок ни в буквальном смысле (с ним были проводники и носильщики), ни в переносном: ведь он опирался на солидный фундамент знаний и теорий, созданный другими учеными, которых он считал своими воображаемыми соавторами и соратниками в борьбе за научную идею. Тиндаль выбрал собственный подход, основанный на полевых экспериментах. Он не просто наблюдал и описывал то, что видел, как это обычно делают геологи, но, используя теодолиты, вешки и труд помощников, подвергал ледники особому виду исследований – экспериментам, ранее считавшимся уделом физики, но никак не геологии. Конечно, по физическим меркам эксперименты Тиндаля были довольно грубыми: расстояния измерялись в ярдах, а не миллиметрах, а время – в днях, а не миллисекундах. Но тем не менее это были настоящие эксперименты. С какой скоростью движутся ледники на разных участках? Это один из вопросов, который интересовал Тиндаля. Очередная серия экспериментальных измерений на завьюженном Мер-де-Глас должна была подтвердить его «теорию движения ледников», расходившуюся с теориями других ученых. Сравнив местоположение вешек в первый и второй день измерений, Тиндаль обнаружил, что на изучаемом участке ледник сместился на 40 см. Летом же эта часть двигалась как минимум в два раза быстрее.

Узнав скорость этого движения, можно было понять его механизм. Именно поэтому Тиндаль уже в который раз поднимался на Мер-де-Глас – чтобы собрать данные, которые помогут разработать и подтвердить теорию, могущую объяснить все удивительные факты о движении ледников. Это также позволило бы ему одержать победу над Джеймсом Дэвидом Форбсом – шотландским физиком и гляциологом, известным своими консервативными религиозными и политическими взглядами, которого Тиндаль считал своим главным противником [12] Более подробно о диспуте между Тиндалем и Форбсом см.: J. S. Rowlinson, «The Theory of Glaciers,» Notes and Records of the Royal Society of London 26 (1971): 189–204; Bruce Hevly, «The Heroic Science of Glacier Motion,» Osiris 11 (1996): 66–86; Jackson, Tyndall , «Storms over Glaciers, 1858–1860,» 132–151.

. Форбс утверждал, что лед движется как вязкая субстанция (патока или мед), что, по мнению Тиндаля, было всего лишь наблюдением, ничего не объясняющим. Хуже того, теория Форбса препятствовала пониманию истинного характера движения ледников. Тиндаль же хотел показать, как именно оно происходит. Он намеренно выбрал объектом своего исследования Мер-де-Глас, поскольку именно на его изучении были «основаны самые важные теоретические представления о строении и движении ледников» [13] John Tyndall, «On the Physical Phenomena of Glaciers,» Philosophical Transactions 149 (1859): 261–278.

. Множество ученых побывали на этом самом крупном и доступном леднике Европы до Тиндаля, делая наблюдения и выдвигая свои теории в попытке разгадать механизм движения льда. Поэтому Тиндаль следовал по их стопам – ему нужно было самому увидеть этот ледник и провести эксперименты, чтобы дать наблюдаемым явлениям новое, более глубокое и точное объяснение. Если бы он исследовал другой ледник, критики могли бы заявить, что и условия там другие, поэтому сделанные выводы неубедительны. Но, если бы Тиндалю удалось объяснить движение льда именно на Мер-де-Глас, это придало бы его теории весомости.

До недавнего времени никто не задумывался над тем, что ледники могут двигаться, и уж тем более не пытался понять, как именно это происходит. Исключение составляли жители Альп, занимавшиеся в основном разведением скота. Год за годом они наблюдали как малозаметные, так и вполне явные признаки того, что лед находится в постоянном движении: выбоины и борозды на горных склонах, нагромождения камней у подножия ледников. Иногда в горах случались катастрофы, когда ледяные плотины, сдерживающие внутренние ледниковые озера, прорывало и масса талой воды вместе с гигантскими глыбами льда обрушивалась на безмятежные долины. За столетия альпийские пастухи накопили немало знаний о ледниках, но никому из благородных ученых мужей не приходило в голову обратиться к ним с вопросами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: