Надежда Замятина - Социально-экономическая география зарубежных стран: материалы к курсу. Часть 1. Основные концепции региональной науки

- Название:Социально-экономическая география зарубежных стран: материалы к курсу. Часть 1. Основные концепции региональной науки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005911353

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Замятина - Социально-экономическая география зарубежных стран: материалы к курсу. Часть 1. Основные концепции региональной науки краткое содержание

Социально-экономическая география зарубежных стран: материалы к курсу. Часть 1. Основные концепции региональной науки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Я должен сказать о Sophia Antipolis. Фонд был создан более 40 лет назад на частной основе, без всякой помощи со стороны правительства. Это было очень трудно. Многие думали, что мы не справимся, но все получилось…».

II этап (1976—1980 гг.). В проект создания технопарка «София-Антиполис» включились местные муниципальные власти, активно развернувшие маркетинговую кампанию по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с целью получения дополнительного финансирования (то, чего не хватило Лаффиту при попытке индивидуальной реализации проекта). Американские фирмы, стремившиеся в тот момент усилить собственные позиции на европейском рынке, впоследствии сыграли роль ключевых инвесторов в создании технопарка «София-Антиполис». Кроме того, устойчивому росту проекта способствовало выгодное ЭГП технопарка: размещение в пределах Солнечного пояса Французской Ривьеры и близость международного аэропорта Ниццы.

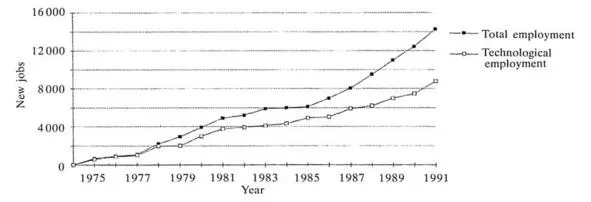

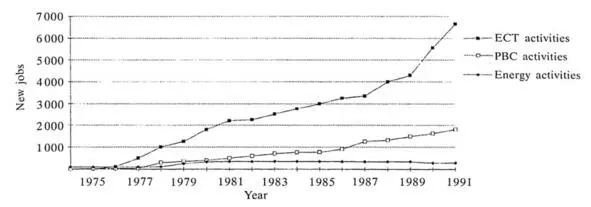

III этап. С 1981 г. технопарк «София-Антиполис» входит в стадию устойчивого развития, наибольшие темпы роста занятости (рисунок 2) были отмечены в таких отраслях, как микроэлектроника и фармацевтика (рисунок 3).

Рисунок 2 – Динамика занятости в технопарке «София-Антиполис», 1970—1990 гг. Источник: [Longhi, Quéré; 1993]

Рисунок 3 – Динамика секторальной занятости в технопарке «София-Антиполис», 1970—1990 гг. Источник: [Longhi, Quéré; 1993]

Создание мощной экономической базы укрепило региональные позиции технопарка, а также предоставило ему возможность перейти от зависимого (от ПИИ) к автономному развитию. Более того, динамичное усиление агломерационного эффекта «София-Антиполис» способствовало втягиванию полупериферии в активные экономические отношения. Установление тесного сотрудничества с университетом Ниццы также сыграло роль мощного драйвера развития технопарка, который ввиду построения широкой сети разнообразных связей на базе местного сообщества также может рассматриваться в качестве региональной инновационной системы.

В настоящее время наряду с международными проектами технопарк «София-Антиполис» продолжает расширять возможности развития местных стартапов, а также максимального использования регионального человеческого капитала. Создание инноваций – интерактивный процесс, следовательно, ключ к поддержанию конкурентоспособности технопарка интенсификация межличностного взаимодействия с целью усиления перетоков знания между отдельными акторами. Для этого в рамках технопарка регулярно проводятся различные отраслевые, просветительские и развлекательные мероприятия, например: Sophia Business Angels (площадка под стартапы, 1998 г.), форумы «Global Forum!» (2000 г.), Competitiveness Cluster Forum (2004 г.) и др. Исключительную важность накопления человеческого и социального капитала отмечал и Пьер Лаффит в своём интервью [Industry Park, 2012]:

«Мы стараемся организовывать как можно больше разных мероприятий для того, чтобы люди могли общаться… То есть, гибкость и мобильность – это тоже важные наши характеристики, они важны для будущего».

«Нет ли преувеличения?»

В данном случае определить технопарк как ядро РИС позволяют следующие признаки:

– Создание технопарка было инициировано уроженцем региона (местная инициатива) Пьером Лаффитом, однако осуществление проекта стало возможным лишь после привлечения прямой поддержки местных властей (муниципальных органов). Проект приобрёл региональное значение и признание. Активное сотрудничество с университетом Ниццы – обширный пул высококвалифицированных кадров. Итого: наблюдается взаимодействие трёх акторов РИС (тройная спираль!); технопарк «София-Антиполис» в роли бизнеса, региональные структуры власти в роли государства и университет Ниццы.

– Модернизация исходной хозяйственной специализации региона – переход от туризма к диверсифицированной экономике, основанной на знаниях;

– Роль экстерналий Джекобс как фактора развития технополиса [Industry Park, 2012]:

«…инновации происходят гораздо быстрее, когда люди, обладающие разными знаниями, разными характеристиками, представляющие разные культуры, представители промышленности, науки собираются вместе.»;

– Наличие широкой сети производственных связей, выходящих за пределы технопарка;

– Важное экономическое значение технопарка «София-Антиполис» как на региональном, так и на национальном уровнях.

Выводы

Несмотря на то, что границы применимости концепции региональных инновационных систем до сих пор остаются неопределёнными, механизмы их организации исследованы достаточно подробно для решения прикладных задач региональной политики. Создание РИС позволяет проводить постепенную модернизацию старопромышленных регионов и выводить их на новые траектории развития ( innovative trajectories ). При этом движущая сила обновления экономики рассмотренного региона – местные социальный и человеческий капиталы. Развитие, основанное на эндогенном потенциале, способствует сохранению уникальности и самостоятельности территории в рамках общей социально-экономической динамике страны.

Е. А. ПарамзинаЛитература

1. Braczyk H.-J., Cooke P., Heidenreich M. Regional Innovation Systems: The Role of Governances in a Globalized World. – Routledge, 2004. – 464 p.

2. Cooke P. Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy // Industrial and Corporate Change. – 2001. – Vol. 10. – №4. – P. 945—974.

3. Cooke P. Regional innovation systems: Competitive regulation in the new Europe // Geoforum. – 1992. – Vol. 23. – №3. – P. 365—382.

4. Cooke P., Uranga G. M., Etxebarria G. Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions // Research Policy. – 1997. – Vol. 26. – P. 475—491.

5. Cooke P., Uranga M. G., Etxebarria G. Regional Systems of Innovation: An Evolutionary Perspective // Environment and Planning. – 1998. – Vol. 30. – №9. – P. 1563—1584.

6. Longhi C., Quéré M. Innovative Networks and the Technopolis Phenomenon: The Case of Sophia-Antipolis // Environment and Planning C: Government and Policy. – 1993. – Vol. 11. – №3. – P. 317—330.

7. Пьер Лаффит: «Нужно чтобы создались команды людей, которые будут брать в свои руки свое будущее» // Industry Park, 2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://industrypark.ru/news/208 (дата обращения 01.05.2022).

8. Our history // Sophia-Antipolis, 2022 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sophia-antipolis.fr/en/history/ (дата обращения 01.05.2022).

1.3. Тройная спираль: пример Иннополиса Тэдок (Республика Корея)

После исчезновения социалистического блока в мировой экономике практически возобладала концепция экономики, основанной на знаниях [Leydesdorff, 2012]. Одним из ключевых элементов в этой «новой экономике» (как ее иногда называют) стали исследовательские центры, основная задача которых – генерация инноваций. Инновации обеспечивают технологические изменения, усложнение цепочек добавленной стоимости во всех секторах экономики, рост ВВП и смену технологических укладов (продвижение по циклам Кондратьева). В XIX – начале XX в. вклад исследовательских центров (университетов) в экономику – линейные инновации (по модели «затраты – выпуск»). В ставшей уже классической концепции национальных инновационных систем (НИС) Р. Нельсона и Б. А. Лундвалля ведущую роль в создании инноваций играют фирмы (бизнес). Данная эволюционная модель имеет дело уже не с множеством отдельностей, а с сетями инноваций. Модель «тройной спирали» подразумевает более сложное (коэволюционное) взаимное влияние и развитие трёх основных групп акторов (институтов): университетов, государства и бизнеса [Etzkowitz, Leydesdorff, 1995]. Во главу угла ставятся уже не фирмы, а университеты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: