Надежда Замятина - Социально-экономическая география зарубежных стран: материалы к курсу. Часть 1. Основные концепции региональной науки

- Название:Социально-экономическая география зарубежных стран: материалы к курсу. Часть 1. Основные концепции региональной науки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005911353

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Замятина - Социально-экономическая география зарубежных стран: материалы к курсу. Часть 1. Основные концепции региональной науки краткое содержание

Социально-экономическая география зарубежных стран: материалы к курсу. Часть 1. Основные концепции региональной науки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Характеристика концепции

Концепция «тройной спирали» (англ. « triple helix ») разрабатывалась на рубеже XX—XXI в. двумя экономистами: британцем Генри Ицковицем (англ. Henry Etzkowitz) и голландцем Лойетом Лейдесдорфом (англ. L. Leydesdorff) [Etzkowitz, Leydesdorff, 1995; Etzkowitz, 2003]. Она представляет процесс создания инноваций как взаимодействие университетов, бизнеса (пром-ти) и государства ( UIG: University, Industry, Government ).

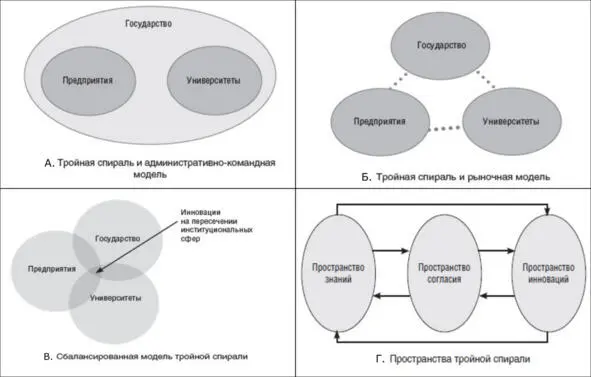

В различных национальных или региональных инновационных системах (РИС) эти институты взаимодействуют с разной интенсивностью и в рамках разных иерархий. Например, в СССР и других социалистических государствах, в Латинской Америке или Норвегии ведущая движущая сила тройной спирали на протяжении XX века – государство (рисунок 4.А). В США, Швеции или странах Западной Европы элементы спирали обычно существовали независимо, взаимодействуя попарно (рисунок 4.Б) [Etzkowitz, Leydesdorff, 2000]. Наиболее сложная модель тройной спирали, возникающая в постиндустриальной экономике локально в некоторых кластерах, появляется при наложении трёх «инновационных сфер», их тесном взаимодействии не только в парах государство – университет, бизнес – государство и университет – бизнес, но в рамках трёхстороннего сотрудничества (рисунок 4.В).

Рисунок 4 – Модели тройной спирали

Источник: [Ицковиц, 2011]

Тройная спираль образца административно-командной экономики в значительной степени рассматривается как неудачная модель развития, так как в ней чрезвычайно мало возможностей для инициатив «снизу вверх». Как считает Ицковиц, инновации в ней скорее не поощрялись, чем поощрялись. Тройная спираль в классической рыночной экономике предполагает политику невмешательства, которая в 1990-х годах зачастую становилась «шоковой терапией» для уменьшения роли государства в тройной спирали социалистических экономик.

На современном этапе большинство стран старается достичь сбалансированной модели тройной спирали. Генеральной линией становится создание инновационной среды, наполненной дочерними предприятиями университетов, трехсторонними инициативами по экономическому развитию, основанному на знаниях, и стратегическими альянсами между фирмами (крупными и малыми, работающими в разных областях и с разным уровнем технологий), государственными институтами и академическими исследовательскими группами. Эти механизмы часто стимулируются и отчасти координируются, но не контролируются государством [Etzkowitz, Leydesdorff, 2000].

На первых этапах создания нового знания основная работа ведётся внутри университетов при плотном взаимодействии с государством и при облегчённой диффузии знания в бизнес. Воплощение инновации в жизнь – прерогатива предпринимателей, опять же, в контакте с государством [Смородинская, 2011].

Инновационная среда базируется на возникновении трёх сетевых пространств. На небольшой территории в рамках научных коллективов возникает «критическая концентрация идей» – локализованное пространство знаний (рисунок 4.Г) [Etzkowitz, 2002]. Трансфер инноваций при встрече исследователей и бизнеса (иногда при «сводничестве» властей разных уровней) и налаживание связей между ними происходит в пространстве согласия . Реализация совместных проектов, использование нового знания – пространство инноваций [Смородинская, 2011]. Три элемента системы обеспечивают непрерывность, сложность и спонтанность инновационного процесса, включающего создание и передачу нового знания [Cooke, Uranga, Etxebarria, 1993]. Государство в такой модели – один из трёх необходимых и равноправных элементов, но не главенствующий, а лишь координирующий.

Спиральная модель инноваций учитывает сложные и многочисленные связи между университетами и обществом «на разных этапах капитализации знаний» [Etzkowitz, Leydesdorff, 1995, p. 2]. При этом университет – самый гибкий институт генерации и распространения знаний, поэтому и имеет в концепции Ицковица и Лейдесдорфа более высокий статус, чем государство или бизнес [Ицковиц, 2011]. При этом изначально государство вообще не рассматривалось как институт, равный двум другим, но позже исследовали пришли к выводу, что власти (особенно региональные) также являются важным актором. А ответ на вопрос, почему же именно университеты занимают ведущую роль в модели, а не, например, исследовательские центры, заключается в крайне повышенной концентрации молодёжи (студентов) в ВУЗах, что наделяет этот институт уникальной особенностью и важным конкурентным преимуществом [Ицковиц, 2011].

Концепция родилась из сочетания двух местами противоречащих друг другу моделей: неоинституциональной модели Ицковица, фокусирующейся на межинституциональных сетях и обменах, – и модели Лейдесдорфа, рассматривающей неоэволюционные механизмы обмена между функциями (создание богатства, производство знаний и нормативный контроль). В итоге, по версии Ицковица, тройная спираль – однонаправленное иерархизированное взаимодействие отдельных сфер (институтов). В этой модели может возникнуть сложная динамика, допускающая самоорганизацию для взаимной корректировки различными акторами без необходимости трехсторонней координации. Например, отношения могут быть асинхронными, но, тем не менее, отлаженными. В этих условиях дифференцированная конфигурация (по Ицковицу) сможет обрабатывать более сложные задачи, чем интегрированная (по Лейдесдорфу), поскольку интеграция в центре будет налагать (потенциально нормативные) ограничения [Leydesdorff, Sun, 2009].

Согласно Лейдесдорфу, источники инноваций в тройной спирали не синхронизированы априори и не сочетаются друг с другом в заранее определённом порядке. Эффекты тройной спирали не могут быть сведены к вкладу конкретных элементов (субдинамик) из-за ожидания нелинейных взаимодействий между ними. В его представлении, ключевая область генерации нового знания – именно наложение трёх сфер [Leydesdorff, 2012]. Подход Лейдсдорфа в большей степени находится в области теории коммуникаций, где рождение инноваций возникает при контакте трех и более акторов сети, обладающих различными ресурсами. В процессе селекции среди сложных и случайных сочетаний ресурсов разных институтов (акторов) отбирается наиболее подходящая в текущих условиях конфигурация [Leydesdorff, 2008]. «Непрерывность процесса селекции и перекомпоновки становится источником синергетического инновационного эффекта, что обеспечивает наращивание базы знаний и, соответственно, продвижение системы вперед» [Смородинская, 2011, с. 70].

В 2010-х годах авторы предложили модификацию модели, в которой появляется четвёртая спираль – глобализация [Leydesdorff, Sun, 2009]. Лейдесдорф обращал внимание на пример анализа ОЭСР европейских регионов, где за базовые и априорные элементы берутся административные единицы. Знания (например, патенты) рассматриваются как внешние источники экономической деятельности и анализируются только контекстуально (например, с точки зрения их количества). Однако патентные портфели Пьемонта и Ломбардии могут быть взаимодополняющими и синергетическими, поэтому требуется либо переосмысление границ регионов, что возможно в случае Северной Италии, но невозможно в случае взаимодействии японских и американских акторов, либо выведение внешних (иностранных) взаимодействий в отдельный институт (спираль) [Leydesdorff, 2012].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: