Лев Файко - Дерзкие мысли о климате

- Название:Дерзкие мысли о климате

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Файко - Дерзкие мысли о климате краткое содержание

Дерзкие мысли о климате - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 2. Оценим давно известное и нечто новое

… если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и мы обменяемся этими яблоками, то у вас и у меня останется по яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обменяемся этими идеями, то у каждого будет по две идеи.

Бернард ШоуСреди большого числа факторов, определяющих климат, ведущими традиционно считаются: радиационные процессы, перенос тепла атмосферой и целый ряд термодинамических свойств и состояний земной поверхности.

Рассмотрим их, не обходя стороной неясные моменты общепризнанных толкований.

2.1. Наклон солнечных лучей и климат

Величиной наклона лучей, достигающих земную поверхность на разных широтах, ещё со времен Древней Греции объясняется основная причина различий климатов. Это обусловливается тем, что плотность светового потока на наклонную по отношению к источнику света плоскость уменьшается с увеличением угла наклона и тем, что косо направленный к поверхности Земли луч вынужденно преодолевает увеличенный слой атмосферы, в котором он соответственно больше теряет свою энергию. Эти объяснения представляются бесспорными, ибо все мы знаем, что чем ниже к горизонту находится Солнце, тем оно меньше греет. Но эти объяснения иногда подвергаются сомнению на том основании, что в полярных областях лучи Солнца, постоянно оставаясь косыми, светят непрерывно в течение всего полярного дня, а поступающее при этом количество солнечной энергии в сумме оказывается значительным и даже превосходит суточную дозу освещения более низко расположенных широт. И это верно. Такую точку зрения можно подкрепить еще одним аргументом. Тот, кому приходилось бывать в любой из полярных областей в глухую пору полярной ночи, всегда обращал внимание на то, что эти длинные ночи бывают далеко не такими темным, и какими бывают «черные» ночи низких широт. Объясняется же это тем, что полярные области никогда не уходят в глубокую тень Земли и даже зимой солнечные лучи здесь освещают самые верхние слои атмосферы. В ночном полете с высоко летящего над советским сектором Арктики самолета ещё до наступления полярного дня можно увидеть Солнце, освещающее Землю со стороны американских континентов. Этому немало способствует не только положение самого Солнца, но и рефракция лучей, а отчасти и приближенность полярных областей на 24,4 км к центру земного шара против экваториальных широт. Следовательно, в среднем в году пути солнечных лучей оказываются всегда ближе к полярным областям, чем к экватору.

Близостью солнечных лучей к поверхностям полярных стран кажется можно объяснить и тот известный факт, что над ними стратосфера имеет почти вдвое более высокую температуру, чем над экватором. Различие между основными слоями атмосферы (тропосферой, стратосферой и ионосферой) в основном определяется особенностями взаимодействий между частицами газов, в том числе и количеством образующегося озона. В свою очередь озон образуется в результате диссоциации молекул кислорода под действием ультрафиолетового излучения Солнца. И не потому ли слой озона над полярными областями оказывается плотнее, чем на иных широтах, что здесь стратосфера в течение года намного дольше освещается Солнцем?

В среднем за год самые высокие слои атмосферы над полюсами получают солнечного тепла в 2 раза больше, чем над экватором. Поскольку речь идёт о нагревании, взвешенных частиц в крайне разряженной среде, а не поверхностей, то разность наклона лучей здесь уже не имеет определяющего значения, и если бы нагревание стратосферы имело какое-либо климатоформирующее значение для поверхностей Земли, то можно было бы заключить, что со стороны стратосферы полярные области Земли обеспечиваются теплом намного больше, чем её экваториальный пояс. На самом деле стратосфера беспрепятственно пропускает через себя практически весь лучистый теплообмен Земли с космическим пространством, перехватывая от него лишь крохи, не играющие какого-либо ощутимого значения для термики земной поверхности.

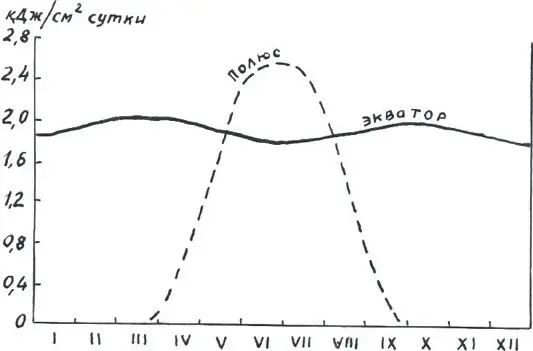

Но вернемся к сравнению наклонов лучей, падающих на земную поверхность. Если оценивать строго, то всего 2 раза в году Солнце переходит зенит (каждый раз в новом месте) лишь на части сферы, ограниченной тропиками между 23°27́ северной и южной широт. В остальное время года солнечные лучи всюду имеют тот или иной наклон, зависимый от географической широты, времени года и суток. Следовательно, вообще наклон лучей – это обычное состояние освещенности всех участков вращающегося шара от одного источника света, а зенит для них – редкое исключение в таком состоянии. Там и в тот день, когда Солнце переходит зенит, достигается наименьший средний за световой день наклон его лучей, равный 45°. При летнем солнцестоянии в северном полушарии (22 июня) средний за световой день (чуть больше 12 часов) наклон лучей на экваторе составляет уже только 33,3°. Но в этот же день на Северном полюсе в течение круглых суток наклон лучей составляет 23,5°. В результате в этот день суточная сумма солнечного тепла на полюс поступает на 36 % больше, чем на экватор.

За три летних месяца Северный полюс получает от Солнца тепла больше, чем экватор, приблизительно на 8 %. За счет внутригодового сокращения расстояния между Землей и Солнцем на 3,3 % соответственно еще больше получает тепла Южный полюс летом. Изложенное как раз и наводит на мысль: достаточно ли обоснована принимаемая зависимость климата от различий наклона солнечных лучей, если из приведенных оценок следует, что потенциальная возможность поступления какого-то количества тепла к земной поверхности определяется не только углом наклона лучей, но и длительностью их свечения, то есть в конечном счете суммой радиационного тепла, поступающего к сферам Земли за период их освещения.

Но в таком случае надо вспомнить, что любая точка поверхности земного шара, независимо от изменений длительности дня, в течение года освещается равное суммарное время. В то же время среднегодовые наклоны лучей за периоды освещения существенно различаются и составляют для полюсов около 12°, для экватора – более 39°. Следовательно, как бы мы ни оценивали значимость различий наклонов лучей, нам ничего не остается как признать, что в среднем в году полярные широты получают солнечного тепла в 3,2 раза меньше, чем тропические.

Рис. 2. Несмотря на значительную напряженность летней суточной радиации на полюсах Земли, суммарной радиации тепла за год сюда поступает в 3,2 раза меньше, чем на экватор, что следует из графиков напряженности радиации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: