Диана Ганцева - Андрей Соболь: творческая биография

- Название:Андрей Соболь: творческая биография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005658647

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Диана Ганцева - Андрей Соболь: творческая биография краткое содержание

Андрей Соболь: творческая биография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

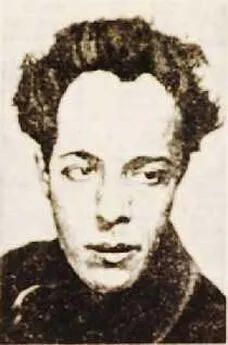

Характерно, что во всех статьях писатель рассматривается не столько как создатель оригинальной ткани художественного текста, сколько как проводник некой идеи. Отсюда частые резкие выпады и упреки в ограниченности кругозора, в искажении реальности и в неправильном понимании текущего момента. А для Е. Колтоновской 10, С. Гуревича 11и анонимного автора рецензии в «Русских записках» 12 важен даже не столько сам текст А. Соболя, сколько возможность высказать свою точку зрения на еврейский вопрос.

В целом попытки А. Соболя, находившегося в промежуточном положении между двумя культурами, двумя народами – русским и еврейским, посмотреть на сложившуюся ситуацию объективно привели к тому, что русская критика обвинила писателя в узком национализме и в искажении картины русско-еврейских взаимоотношений, а еврейская – в пристрастном отношении к своему народу и в том, что « роман «Пыль» дает неверное или во всяком случае искаженное представление о судьбах еврейской интеллигенции » 13.

Другие произведения А. Соболя также вызывали серьезную полемику в общественных и литературных кругах. Спектр читательского восприятия и критических оценок очень четко можно представить себе по реакции критики на сборник «Обломки» (1923 г.), в который вошли роман «Салон-вагон» и рассказы из жизни интеллигенции в эпоху революции и гражданской войны.

Повесть А. Соболя «Салон-вагон» стала заметным событием в литературной жизни Москвы начала 1920-х годов и вызвала массу споров в критике. Об этом свидетельствует М. Чудакова: «В это лето (1922 г.) в Москве читали и обсуждали книгу А. Соболя «Обломки» и особенно повесть «Салон-вагон» 14. Подтверждается это и несколькими переизданиями повести 15, а также многочисленными рецензиями, зачастую прямо противоположными в оценке произведения 15.

Самым первым откликнулся на издание сборника орган Госиздата журнал «Печать и революция», в котором в том же 1923 г. появляется рецензия И.А.Аксенова. Автор этой рецензии, как и других, выражавших официальную, принятую точку зрения, не стесняется в выражениях: « Герои повестей А. Соболя настолько ничтожны, настолько не нужны никому, ни при каком положении вещей, что ломать их и не приходилось: они просто – сор, который не бьют, а подметают »; « одолеть этот сборник вряд ли у кого хватит терпения, а дочитавший будет жалеть о потерянном времени » 17.

Сосредоточенность писателя на определенном типе героя – «бывшего» человека, вырванного из привычной среды силой обстоятельств, сопротивляться которым бессмысленно, и находящегося в постоянном поиске « правды, которой нет имени » – воспринималась И. Аксеновым, С. Городецким 18и другими критиками как идеологический перекос в сознании автора, а импульсивная, экспрессивная и глубоко субъективная манера письма как следствие « идеологической растрепанност и» и « политической расхлябанности ».

Критика не столь политизированной прессы была не так агрессивна, однако и здесь чаще всего авторы рецензий ограничиваются поверхностным обзором произведений. Так, в своей рецензии в журнале «Книгоноша» А. Придорогин 19 дает пересказ основных произведений сборника, не делая никаких выводов и заключений. О степени внимательности и аккуратности автора по отношению к рассматриваемым текстам говорит хотя бы то, что главный герой одного из рассказов обретает по его воле новую фамилию: старый барон Фьюбель-Фьютценау становится Фьювен-Фьютценау, а рассказ о старом еврее, пытающемся эмигрировать из России в поисках «земли обетованной» и «своего по праву неба», меняет свое название с «Погреба» на «Погром».

В итоге автор рецензии пытается определить « социальный смысл книги ». Но его слова о том, что « жизнь сметает ненужных, недужных людей… и у читателя сама собой (т.е. не без участия автора) возникает мысль о том, что новое, что сметает «обломки», сильнее и имеет большее право на существование » 20, звучат слишком пафосно и натянуто. Возможно, это попытка хоть как-то притянуть тексты к нужной идеологической позиции или просто нежелание критика увидеть истинный смысл произведений.

Современная писателю критика, озабоченная прежде всего идейным содержанием повести и « идеологическим багажом » 21 ее автора, целиком и полностью сосредоточилась на содержании произведений, пытаясь выявить их революционность/контрреволюционность, оставив в стороне вопросы формы воплощения этого содержания как выражения активного ценностного отношения автора-творца.

Однако не для всех критиков идеологически выдержанное содержание было главным критерием в оценке произведения. П. Жаров в своей рецензии, опубликованной в журнале «Красная новь», рассматривает книгу А. Соболя «Обломки» как « симфонию стихии рока » 22, как попытку услышать и запечатлеть ту самую « музыку революции », о которой писал А. Блок. Автор рецензии не пересказывает сюжеты произведений, но стремится передать общее впечатление, дать почувствовать специфическую текстуру книги А. Соболя: « Здесь в большое, увлекательно-излитое и живо выписанное полотно втянута старая, превращающаяся Россия, ее движущаяся масса: армия, тыл, беженцы, народ, – в гремучей пестроте и движении, в многоличии и многообразии стройно несущихся хоров, общего – вблизи распадающегося на единицы, на множество, на отдельности, на неповторимости, на лица, на единственное, однажды пережитое чувство » 23. При этом П. Жаров, в отличие от других критиков, рассматривает произведения А. Соболя в неразрывном единстве формы и содержания – говоря о том, что написано, он обязательно обращает внимание на то, как это написано, отмечая « превосходный эпический такт: спокойствие, мерность, сгущенность и нужный эпитет » 24. Но особое значение для нас имеет то, что П. Жаров делает попытку определить место А. Соболя в литературном контексте, помещая его на границе между реалистами и экспрессионистами и указывая на «генетическую связь» с Л. Андреевым, А. Блоком и Ф. Достоевским.

Большинство рецензентов ставили художественное мастерство писателя в прямую зависимость от его идеологической позиции, именно поэтому безоговорочно была принята только беспроигрышная по выбранному материалу автобиографическая повесть «На каторжном пути». Уже через месяц после выхода повести в свет появились газетные анонсы и журнальные рецензии А. Лежнева, Ю. Соболева, К. Злинченко, А. Придорогина 25. Все они были построены по одной схеме и утверждали практически одни и те же тезисы: в ряду литературы, обличающей жестокость царского режима, появилось еще одно незаурядное произведение, его новизна в том, что автор описывает не героическую борьбу и эффектные массовые выступления, а вереницу страшных будней каторги и ссылки, и в заключение – особая актуальность произведения и его значение в воспитательной и пропагандистской работе среди молодежи, которая « знает ужасы каторги лишь понаслышке » 26.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: