Светлана Жарникова - Археология индоевропейской прародины. Зарождение обрядов и традиций индоевропейцев

- Название:Археология индоевропейской прародины. Зарождение обрядов и традиций индоевропейцев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449091345

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Жарникова - Археология индоевропейской прародины. Зарождение обрядов и традиций индоевропейцев краткое содержание

Археология индоевропейской прародины. Зарождение обрядов и традиций индоевропейцев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

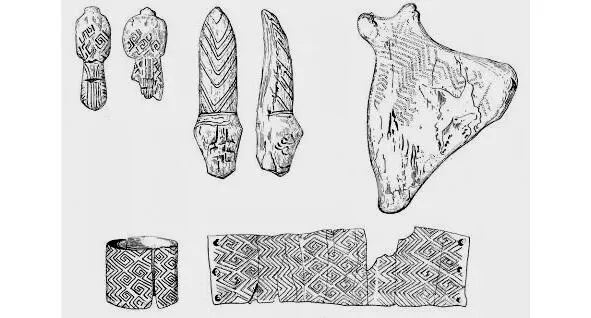

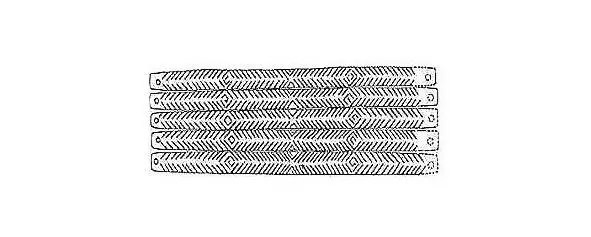

Опубликовавший материалы Мезинской стоянки И.Г.Шовкопляс отмечает, что меандровые узоры, характерные для памятников этой верхнепалеолитической культуры, не имеют себе прямых аналогий в палеолитическом искусстве Европы и могут быть поставлены «в один ряд с совершенным геометрическим орнаментом более поздних исторических эпох, например, неолита и меди-бронзы». 16

Орнаменты Мезина

В членении В.А.Городцовым европейских верхнепалеолитических культур 25—20 тыс. до н.э. на три отдельные области – западноевропейскую, среднеевропейскую и восточноевропейскую по характеру памятников искусства, основой для выделения восточноевропейской области послужил неповторимый геометрический орнамент Мезина. 17 Таким образом «наш Мезин на Черниговщине знаменит геометрическим меандровым орнаментом на кости. В остальных частях Старого Света меандр появляется только в эпоху бронзы». 18 Правда, в связи с истоками этого орнаментального мотива у различных исследователей сложились самые разные точки зрения. Уже отмечалось выше, что В.И.Бибикова считает возможным выводить мезинский меандр и свастику из повтора естественного рисунка дентина бивней мамонтов. А.А.Формозов приходит к выводу, что: «меандр, характерный для античной вазописи, древнегреческие гончары переняли у ткачей, а те лишь скопировали рисунок из нитей, получившийся у них непроизвольно при изготовлении одежды. У палеолитических охотников Восточной Европы, не знакомых с ткачеством, меандр появился скорее всего в результате усложнения зигзагов, нередко выгравированных на их костяных изделиях». 19 Думается, что как с первым, так и со вторым предположением А.А.Формозова трудно согласиться. Древнегреческим к гончарам можно было перенять и другой «рисунок переплетения нити», коль скоро их ткачи были столь виртуозны, что получали меандровые узоры в структуре ткани. Ведь получить меандр «непроизвольным» переплетением нитей возможно, для этого необходимо владение сложнейшей многоремизной техникой ткачества, так что, вероятно, и античные ткачи, и гончары стремились украсить свои изделия меандровым узором не случайно, а вполне осознанно, связывая его с определенным комплексом древнейших представлений. Что же касается палеолитических охотников, то на мамонтов они охотились не только в Восточной, но и в Западной Европе, однако, там «усложнения зигзагов», тоже гравировавшихся на костяных изделиях, не произошло.

Галактика

Вероятно все-таки ближе к истине Б.А.Фролов, который, дешифрируя орнамент мезинского браслета, пришел к выводу, что здесь отражен комплекс сложнейших представлений палеолитического человека о движении времени, о смене сезонов года, о лунном календаре, т.е. мы имеем дело не с простой имитацией природного рисунка и не с «усложнением зигзагов», а с усложнением мышления, со сложной мировоззренческой системой». 20 Он пишет: «Анализ палеолитической графики Евразии теперь уже бесспорно свидетельствует: определенные закономерности, своего рода «алгоритмы» построения первых орнаментов действительно существовали. Количество элементов в группах орнамента, интервалы между однородными группами повторяют циклы самых частых и наглядных для обитателей Земли космических явлений, связанных прежде всего с движением Солнца и Луны». 21 Надо отметить, что и А.А.Формозов считает, что именно «с развитием мышления наших предков, сумевших перейти от конкретно-образного восприятия жизни к сложным абстракциям» было связано «изменение облика искусства и в неолите и бронзе», когда «подлинный расцвет пережил орнамент». 22 О том, что мир палеолитического человека был гораздо сложнее и духовно богаче, чем мы представляли себе это ранее, свидетельствует и крайне развитая и специализированная индустрия камня, и сложные конструкции костно-дерновых домов, и тысячи сверленых полированных бусин, копья и браслеты из бивней мамонтов в захоронениях Сунгири, музыкальные инструменты и статуэтки Мезина и многое другое.

Как уже было отмечено ранее, уже в верхнем палеолите мы встречаемся и со своеобразным противопоставлением красного и белого цвета: белизне кости противопоставлялся насыщенный цвет гравированных, затертых красной охрой орнаментов. В могилах Сунгири дно посыпалось белым веществом (мелом или известью) и «уже по белому слою могилы густо посыпались ярко-красной охрой». 23 Исследователями отмечено, что именно красный цвет играл огромную роль в культовых обрядах и эстетике этого периода. Красные красители употреблялись еще в мустье (до 50 тыс. до н.э.), и очень долгое время существовало убеждение, что древние люди пользовались только естественными красителями. В результате исследований было выяснено, что путем обжига железистых конкреций в разных режимах уже в верхнем палеолите получались красные красители различных оттенков.

Н.Д.Праслов пишет: «… в целом можно констатировать, что уже более 20 тыс. лет тому назад первобытные люди использовали широкий спектр красителей, по крайней мере, четыре основных цвета: белый, охристый, красный и черный. Особенно богатой гаммой представлена красная краска.« 24

Надо заметить, что в текстильном декоре многих народов Евразии такое традиционное сочетание красного и белого дожило до 20 века. И особенно это характерно для восточнославянской орнаментики вообще и северорусской, в частности. Именно в такой строгой и древней красно-белой цветовой гамме выполнены орнаменты «прелестного комплекса свастических знаков в узорах северорусских искусных мастериц», в которых, по убеждению В.А.Городцова, «скрывается живое воспоминание о самых древних общечеловеческих символах». «И канал свежая, какая твердая память!» – восклицает исследователь. 25 И это не удивительно. Изучавший мезинскую верхнепалеолитическую стоянку И.Г.Шовкопляс считал, что общность орнаментальных комплексов свидетельствует о родстве групп, использующих эти комплексы. Он полагал, что население Костенок II на Дону, Мезинской стоянки в Поднепровье и восточносибирских стоянок Мальта и Буреть было близкородственным. Он пишет: «… очень далеким переселением отдельных групп восточноевропейского позднепалеолитического населения, возможно также происходившего из Среднеднепровского бассейна (среднеднепровской этнокультурной области), вероятно, следует объяснить и нахождение в Восточной Сибири стоянок Мальта и Буреть, чрезвычайно близких и даже тождественных во многих проявлениях их материальной и духовной культуры (кремневые орудия, изделия из кости, характер жилищ и т.д.) со стоянками Среднеднепровского бассейна, прежде всего с той же Мезинской. Не исключено, что обитатели стоянок мезинской культуры в Среднеднепровском бассейне, с одной стороны, и названных сибирских стоянок – с другой, имели общее происхождение и даже составляли какое-то время одну группу населения на раннем этапе их истории». 26 К выше цитированному следует добавить также и то, что инвентарь верхнепалеолитической Бызовой стоянки, находящейся в 175 км от Полярного круга, отстоящей от нас на 25—29 тысяч лет, имеет много общего с комплексом нижнего слоя Костенок I, 12 на Дону и относится к тому же времени, что, согласно выводам И.Г.Шовкопляса свидетельствует о генетическом родстве человеческих коллективов, оставивших эти стоянки. В настоящее время для большинства исследователей заселенность Урала и Приуралья в конце мологошекснинского времени представляется бесспорной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: