Светлана Жарникова - Археология индоевропейской прародины. Зарождение обрядов и традиций индоевропейцев

- Название:Археология индоевропейской прародины. Зарождение обрядов и традиций индоевропейцев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449091345

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Жарникова - Археология индоевропейской прародины. Зарождение обрядов и традиций индоевропейцев краткое содержание

Археология индоевропейской прародины. Зарождение обрядов и традиций индоевропейцев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Орнаменты Костенок II на Дону

Орнаменты Мальта, Буреть, Бызовая стоянка

Орнаменты Каргополь

Исключительная развитость и совершенство норм орнаментов, скульптуры, рельефов, относящихся к этому времени, убеждают в том, что их корни следует искать в более древней мустьерской эпохе, в том периоде Микулинского межледниковья (130—70 тыс. лет назад), когда человеческие коллективы уже освоили бассейн Печоры и побережье Северного Ледовитого океана и когда климат севера Восточной Европы не отличался от современного климата Англии и Южной Германии. Открытие в последние десятилетия первоклассных памятников палеолита на севере европейской части нашей страны (Медвежья пещера находится на 65°с.ш.), с большим количеством кремневого инвентаря и даже настенной живописью, является выдающимся событием. Оно еще раз свидетельствует о том, что в древнем каменном веке человеческие коллективы широко заседали север Восточной Европы, т.е. территории будущих Архангельской, Вологодской, Костромской, Вятской областей и республики Коми.

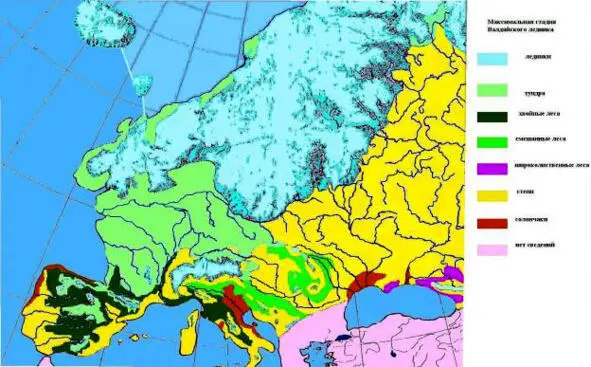

Теплое молого-шекснинское время сменилось примерно 20—18 тысячелетий назад резким похолоданием, когда разросшийся скандинавский ледниковый покров достиг своего максимального развития. Данные современной науки свидетельствуют о том, что предельная граница распространения валдайского оледенения шла в широтном направлении от Вильнюса к Смоленску, а затем на северо-запад к Рыбинскому водохранилищу, оз. Кубенскому и г. Няндома. Далее на северо-восток граница достоверно не установлена.

Ледниковый покров во время максимальной стадии Валдайского оледенения

В это время на территории Англии и Ирландии, свободной от ледника, простирались приатлантические тундры и субарктические луга. Березовое редколесье (парковая тундра) было распространено в западной части Европы, а редколесье с березовым и березово-сосновым древостоем занимало большую часть Средней Европы и затем сравнительно узкой полосой шло вдоль побережья будущего Балтийского моря, а тогда Балтийского ледникового озера, на северо-восток. Настоящих лесов, или как их называют «типичных лесных бореальных формаций», в западных и средних частях Европы в ту пору было очень мало, и они находились в основном в долинах крупных рек и межгорных котловинах. В пределах Русской равнины леса занимали, в отличие от Западной Европы, большую площадь в виде широкой полосы, пересекающей ее в направлении с юго-запада на северо-восток. Это были березовые, сосновые, еловые и пихтовые леса. Палеогеографы отмечают, что: «в ряде районов здесь уже существовали леса с участием таких широколиственных пород, как дуб и вяз… в южной части Русской равнины была распространена растительность степного типа». 27 Интересно отметить, что во время максимума Валдайского оледенения, когда почти вся территория Англии была покрыта ледником, а пригодные для жизни участки представляли собой тундру и арктические луга, первобытные люди и такие животные, как волк, пещерный медведь, шерстистый носорог, северный олень, бык и мамонт обитали всего в 50 км. от края ледника. В то же время в бассейне Верхней Волги были распространены луговые степи с елово-березовыми и сосновыми лесами. В бассейне Оки во время максимума оледенения шумели елово-сосновые леса северо-таежного типа. В районе деревни Покровской на р. Пучка (вблизи от оз. Кубенского, на 60°с.ш.) непосредственно у края ледника росло около 38 видов цветковых и споровых растений, а редколесье состояло из березы, ели, лиственницы.

Надо отметить, что собственно тундровый тип растительности в Восточной Европе представлял собой сравнительно узкую полосу, идущую вдоль границы Скандинавского ледникового щита. Но в Центральной Европе тундры занимали, судя по всему, «всю полосу между Скандинавским ледниковым щитом на севере и Альпийским ледником на юге, а в приатлантической части их распространение было еще большим». 28

В период максимальной стадии Валдайского оледенения (20—18 тыс. лет назад) практически почти вся территория Западной Европы, за исключением юго-запада Франции, верхнего течения Дуная и предгорий Восточных Карпат, была занята субарктическими лугами и тундрой с березовым и лиственным редколесьем, то на территории Восточной Европы от верховья Днестра начиналась широкая полоса луговых степей с сосновыми, лиственными и березовыми лесами, проходящая через бассейн Припяти, Среднее Поднепровье, среднее течение Оки. Расширяясь в направлении с юго-запада на северо-восток, она доходила на северо-западе до Верхнего течения Волги (в районе Ярославля) и среднего течения Вычегды на севере. Весь юго-восток Восточной Европы был в это время занят злаковыми степями, доходившими на северо-востоке до 55°с.ш., в ряде районов существовали леса с участием таких широколиственных пород как дуб и вяз. Таким образом, растительные зоны размещались в субмеридианальном направлении, «резко отличающемся от в основном широтой зональности современного растительного покрова Евразии», что «может рассматриваться как одна из характернейших черт природы Европы в эпоху оледенения». 29

Растительность максимума Валдая

На большей части европейской территории нашей страны ледника, во время максимума Валдайского оледенения, не было. И конечно, при наличии тех природных условий, что существовали тогда, вряд ли население покинуло эти земли. Специалисты считают, что во время пика Валдайского оледенения в период наибольшего похолодания отток населения с территорий, граничащих с краем ледника, шел «к югу в горы, к юго-западу на территорию Центрального массива Франции и вдоль Судет и Карпат в сторону Русской равнины», 30 с ее луговыми степями и лесами, а значит и с обилием пищи. Однако, следует отметить, что вся территория Прибалтики, Северной Белоруссии, Северо-запада Смоленской, Ленинградской, Новгородской и значительная часть Тверской областей были покрыты ледником и заселение их происходит только в конце позднеледниковья, на рубеже эпохи палеолита и мезолита. Остается предполагать, что с изменением климата в сторону ухудшения, а затем и с приходом ледника население, покинувшее эти территории, в значительной части продвинулось к востоку Русской равнины и Предуралью, а часть его ушла в Зауралье, на земли Западной Сибири и далее на восток, вплоть до Алтая. Возможно, именно тогда и произошло разделение единого бореального праязыка на три самостоятельных ветви – раннеиндоевропейский язык, продолжавший развиваться на территории Восточной Европы, раннеуральский язык, формировавшийся в Зауралье и раннеалтайский язык.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: