Александр Каташевцев - Самый подробный путеводитель по городу Иркутску. Все достопримечательности с маршрутом передвижения и адресами

- Название:Самый подробный путеводитель по городу Иркутску. Все достопримечательности с маршрутом передвижения и адресами

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005600240

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Каташевцев - Самый подробный путеводитель по городу Иркутску. Все достопримечательности с маршрутом передвижения и адресами краткое содержание

Самый подробный путеводитель по городу Иркутску. Все достопримечательности с маршрутом передвижения и адресами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

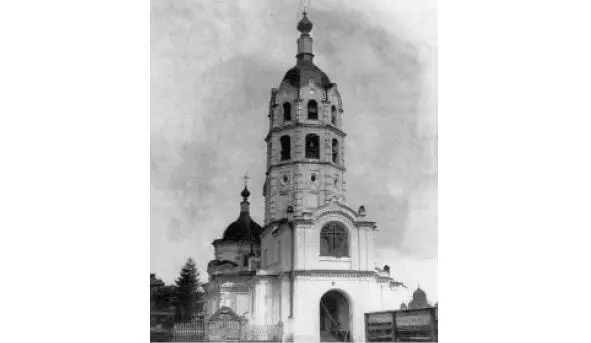

Завод Я. М. Перцеля

Улица ЦЭСовская набережная, названная в честь старейшей городской электростанции, работавшей в этом районе города почти 100 лет начиная с 1910 г. Она заканчивается у необычного здания в стиле сталинского ампира с полусферическим завершением северного фасада (ул. Чудотворская, 1). Именно тут когда-то находилась одна из ярчайших храмовых построек Иркутска – Чудотворская церковь. Она обладала характерными стилистическими чертами, которые позднее стали доминирующими в культовом зодчестве города и определили самобытность местной школы. Возведенная в 1767 г. она была уничтожена в 1930-х гг.

Чудотворская церковь

В последние годы существования церкви, начиная с 1932 г., в ней размещалась дирекция одной из крупнейших чаеразвесочных фабрик, которая выпускала половину всей чайной продукции в СССР (ул. Сурикова, 21). Сегодня ни о храме, ни о заводе ничего не напоминает, равно как и о здании старейшей в Иркутске электростанции. Здание фабрики, которая в годы ВОВ была единственным предприятием страны, выпускавшим чай, снесено, а в складском корпусе разместился один из городских банков. На месте электростанции планируется строительство одной из новых архитектурных доминант Иркутска.

Чаеразвесочная фабрика и ЦЭС

Мы двигаемся дальше и проезжаем мимо «сквера влюблённых», который уютно расположился прямо напротив одного из красивейших деревянных особняков города – это усадьба купца и депутата Иркутской городской думы И. И. Огладина (ул. Сурикова, 22).

Дом И. И.Огладина

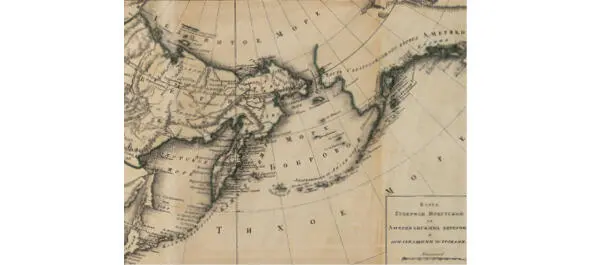

Сразу же за ним находится интереснейшее каменное здание, в котором с 13 марта 1807 г. по 19 апреля 1868 г. находилась контора Российско-Американской компании, о чем свидетельствует соответствующая табличка (ул. Сурикова, 24). Иркутск, благодаря своему удачному расположению, когда-то был центром той самой Русской Америки или Американского уезда Иркутской губернии с центром в Ново-Архангельске на Аляске (ныне Ситка, США).

Карта Русской Америки

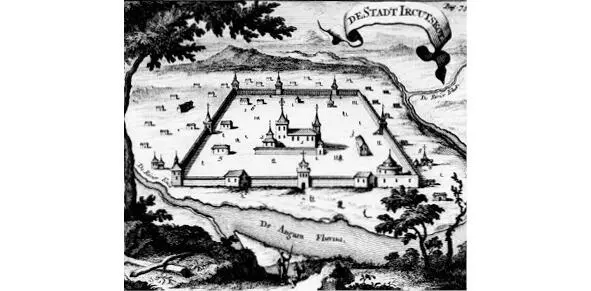

И вот впереди предстает «белоснежный фрегат» – красавица Спасская церковь, которая отмечает с точностью место появления города Иркутска (ул. Сухэ-Батора, 2). Давайте внимательнее с ней познакомимся, ведь это единственное здание, сохранившееся со времен деревянного острога, который был возведен на этом месте 16 июля 1661 г. Именно от этой даты мы отчитываем официальную дату основания Иркутска, несмотря на то, что город был основан на месте аборигенного поселения и ранее (в 1620 и 1652 гг.). В прошлом в устье реки Иркут, впадающей здесь в Ангару, уже было русское зимовье для сбора ясака (налог мехами пушных зверей).

Иркутский острог 1692 г.

Давайте познакомимся с церковью во имя Спаса Нерукотворного образа. Здесь когда-то хранилась та хоругвь (религиозное знамя), которую в качестве знамени принесли с собой в Сибирь казаки-первопроходцы. Храм был возведён московским архитектором М. И. Долгих, который не только построил здание в канонах старорусского стиля, но и придал ему особый местный колорит. Изначально церковь встроили прямо в стену деревянного острога и на первом этаже был склад для государственной казны, поэтому люди попадали в сам храм, расположенный на втором ярусе, по деревянной галерее-гульбищу. Об этом до сих пор напоминают треугольные орнаменты между первым и вторым этажами, куда вставлялись перебалчины, а на втором ярусе зависли двери, ведущие в никуда. На южной стороне храма на втором этаже до сих пор можно увидеть в решетках окна дату, когда у церкви появилась колокольня («1760 годъ») и храм обрел более или менее современные черты.

Спасская церковь

Кроме того, в 1824 г. Спасская церковь была расписана артелью московских иконописцев и вплоть до конца XX века она оставалась единственной расписной церковью в Сибири. Ведь храмы в условиях местного климата не принято было расписывать из-за резких перепадов температуры, губивших любую краску. Фрески поразительным образом сохранились благодаря тому, что в советское время их закрыли четырьмя слоями штукатурки и под этим защитным колпаком они провели почти полвека.

В сюжете росписей слева направо можно увидеть сцены крещения местного бурятского населения, образ крещения Господня, а также обряд посвящения в сан первого епископа Иркутского и Нерчинского Иннокентия Кульчицкого. Помимо этого, на южной стене Спасской церкви можно рассмотреть икону Спаса Нерукотворного, изображения Николая Чудотворца и Митрофана Воронежского.

Фрески Спасской церкви

Удивительным образом с православными церквями соседствует памятник «пламенеющей готики» католический костел во имя Успения Пресвятой Девы, который был построен на этом месте в 1883 г. по проекту И. Ю. Тамулевича преимущественно для потомков ссыльных поляков, которых через Иркутск прошло не менее 20 тысяч человек (ул. Сухэ-Батора, 1). Имена многих из них сегодня в названиях улиц, горных хребтов и различных видов растений и животных (Дыбовский, Черский, Чекановский, Годлевский и многие другие).

Польский костёл

Храм был освящен лично «апостолом Сибири» Христофором Шверницким, который был первым настоятелем епархии Святого Иосифа – самой большой католической епархии в мире (площадь около 10 млн. км2), центр которой и по сей день находится в столице Восточной Сибири.

Христофор Шверницкий

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джереми Грэйвс - Свет ума [Подробный путеводитель по медитации] [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1063443/dzheremi-grejvs-svet-uma-podrobnyj-putevoditel-po.webp)