Александр Каташевцев - Самый подробный путеводитель по городу Иркутску. Все достопримечательности с маршрутом передвижения и адресами

- Название:Самый подробный путеводитель по городу Иркутску. Все достопримечательности с маршрутом передвижения и адресами

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005600240

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Каташевцев - Самый подробный путеводитель по городу Иркутску. Все достопримечательности с маршрутом передвижения и адресами краткое содержание

Самый подробный путеводитель по городу Иркутску. Все достопримечательности с маршрутом передвижения и адресами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Генерал А. П. Белобородов

Третьему дважды Герою Советского Союза пока ещё нет памятника в Иркутске, ведь это последний ныне живущий участник первого отряда космонавтов СССР – Б. В. Волынов, который 15 января 1969 г. совершил первую стыковку между кораблями в открытом космосе. Ещё двое иркутян побывали на орбите Земли: А. А. Иванишин и Д. Ю. Кондратьев. А учитывая нахождение в Иркутске института солнечно-земной физики и института динамики систем и теории управления СОРАН, а также заводов по производству космического оборудования, то можно смело называть столицу Восточной Сибири «городом космонавтов».

Космонавт Б. В. Волынов

Иркутск поистине удивительное место на карте земного шара. Давайте заберемся на небольшой мостик, который возвышается на 7 метров над уровнем проезжей части, что, кстати, соответствует высоте стен старого иркутского острога, и посмотрим на открывшуюся перед нами панораму. На этом месте бурые воды Иркута сливаются с чистейшими водами реки Ангары. В хорошую погоду, и особенно зимой, можно видеть камни на дне реки, несмотря на 6-метровую глубину. А скорость течения такова, что даже в 40-градусные морозы река не замерзает. Хотя вплоть до января 1952 г. река схватывалась льдом, начиная с этого места, что служило причиной частых и серьезных зимних наводнений. В результате этих катаклизмов вода уходила вглубь города иногда до 400 м, оставляя после себя ледяной плен. Сегодня Иркутская ГЭС урегулировала сток байкальских вод и Ангара перестала замерзать и разливаться.

Зимнее наводнение в Иркутске в 1952 г.

Мы стоим не только у слияния двух великих сибирских рек, мы находимся у древнего перекрестка на пути миграции человечества по территории земного шара. Это движение началось около 2 млн. лет на востоке Африки. На своем пути человек делал остановки, и первым таким перекрестком стала территория в долине реки Инд, где человечество около 90 тысяч лет назад решил разделиться и двигаться в сторону Европы, Австралии и Северной Азии. Вторым таким судьбоносным местом стал именно будущий Иркутск. 50 тысяч лет назад на этом месте люди разошлись вновь, приняв заключительное решение двигаться в сторону Северной Америки, Дальнего Востока (Маньчжурия, Корея, Япония) и Урала. С тех самых пор место Иркутска обитаемо на протяжении десятков тысяч лет и ни разу не было покинуто людьми надолго. За эти годы здесь появились новые реки и горы, сменились сотни народов. И если древних городов в мире достаточно много, то таких мест как столица Восточной Сибири на карте Земли всего лишь четыре: Тбилиси, Париж, Токио и Львов.

Карта ранней миграции человека

Недаром название «Иркутск» может быть дословно переведено с древне-тюркского языка как «вечный». С монгольского «эрхYY» имя города переводится как «своенравный».

Теперь давайте поднимемся от набережной к памятнику, возвышающемуся над тем местом, где летом 1661 г. к берегу пристали казачьи строги с намерением построить новый город. Он был установлен в 2011 г. в память о многочисленных основателях города Иркутска: Якове Похабове, Петрушке Тюльшине и енисейском пятидесятнике Березовском. Они не случайно выбрали это место, ведь оно со всех сторон было окружено водой: с севера – река Ангара, с востока – река Ушаковка, с юга – озеро, с запада – непроходимые болота. С тех пор ландшафт поселения сильно изменился и сегодня лишь водные артерии ограничивают сердце города.

Памятник основателям Иркутска

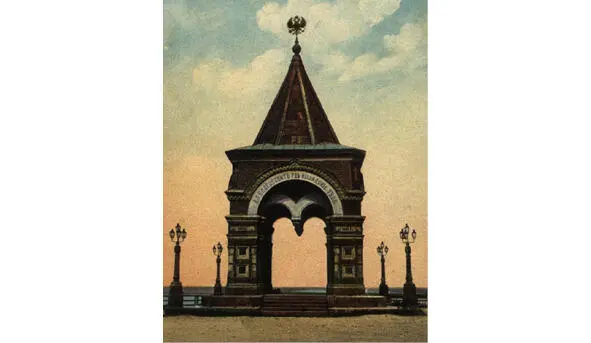

Когда-то на месте этого памятника находилась живописная Царская беседка, установленная ко дню приезда в Иркутск наследника русского престола цесаревича Николая 23 июня 1891 г., который пробыл в Иркутске два дня. Помимо него из царской фамилии город посещали Алексей Александрович Романов в 1872 г. и Константин Константинович Романов в 1909 г.

Арка цесаревича Николая

И вот, мы стоим у одного из главных храмов Иркутско-Ангарской епархии и первой церкви, построенной за пределами острога – это Богоявленский кафедральный собор (ул. Сухэ-Батора, 1А). По сей день это одна из самых необычных культовых построек в России.

Богоявленский собор

Начнем с того, что храм начали строить в 1718 г., когда официально любое каменное строительство без особого откупа было запрещено, ведь весь материал шёл на строительство Санкт-Петербурга, но иркутяне не пожалели почти 3 тысячи рублей на каменщиков. Однако, поскольку они заплатили, то посчитали, что можно довольствоваться принципом: «до бога – высоко, а до царя – далеко», – и начали строить этот храм в нарушение всех норм и правил православного зодчества.

Во-первых, появилась шатровая колокольня, которая стала запретным плодом для строителей еще в конце XVII века. Но здесь высшие силы были не на стороне зодчих. И в 1742 г., спустя всего лишь год после окончания работ, во время сильнейшего землетрясения, рухнуло шатровое завершение и вместо него устроили деревянную «луковку» со шпилем в 1746 г.

Богоявленский собор

Во-вторых, у храма имеется две колокольни, одна из которых построена в результате того, что старая звонница, расположенная над основным храмом, не смогла выдержать вес самого большого колокола в истории Иркутска весом в 12,5 тонн, который было отлит специально для неё в 1797 г. Отзывчивые на любое богоугодное дело иркутяне, недолго думая, решили построить рядом ещё одну колокольню, которая была освящена в 1816 г. Но колокол провисел недолго. 31 декабря 1861 года по старому стилю после полудни он прозвенел в последний раз, когда до Иркутска докатились отголоски Кударинского землетрясения на Байкале (около 7 Mw). Колокол сорвался c хомута, раскололся на части, и, поскольку требовался материал на восстановление многих других сооружений в пострадавшем городе, его перелили на металл.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джереми Грэйвс - Свет ума [Подробный путеводитель по медитации] [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1063443/dzheremi-grejvs-svet-uma-podrobnyj-putevoditel-po.webp)