Александр Марков - Кости, гены и культура

- Название:Кости, гены и культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-137580-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марков - Кости, гены и культура краткое содержание

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Кости, гены и культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще один аргумент удалось получить, сравнив африканские данные с аналогичной, хотя и менее детальной и выверенной информацией по плиоцену и плейстоцену Северной Америки. Дело в том, что в течение нескольких последних миллионов лет сокращение лесов происходило не только в Африке. Это был глобальный процесс, захвативший в том числе и Северную Америку. Однако там вплоть до самого конца плейстоцена не было гоминид.

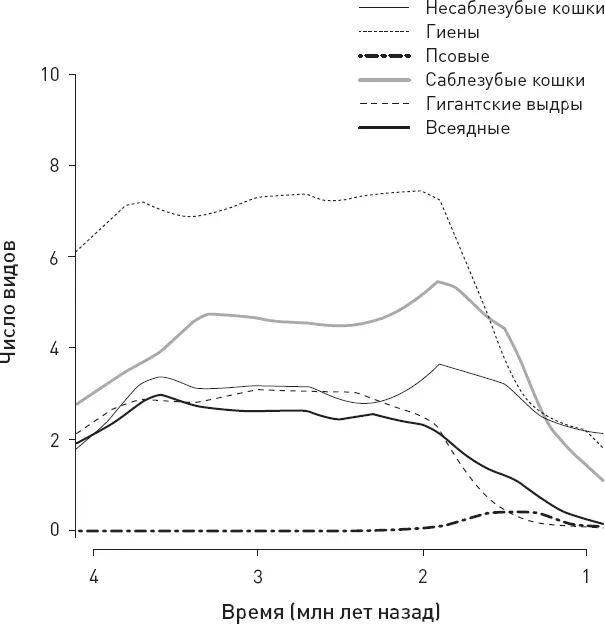

Рис. 1.5 . Реконструкция динамики видового разнообразия крупных хищников в рассматриваемом районе. Показаны данные по шести важнейшим группам: кошачьи с коническими зубами, то есть несаблезубые, гиены, псовые (все три группы существуют по сей день), саблезубые кошки, гигантские выдры и “всеядные” (все три исчезли). В последнюю группу входят вымерший медведь Agriotherium , гигантская куница и три вида гигантских циветт. То, что число видов (по вертикальной оси) обычно нецелое, связано с тем, что разнообразие реконструировалось сложными статистическими методами на основе заведомо неполной выборки и неточных датировок. По рисунку из Faurby et al., 2020.

Палеонтологические данные показывают, что сокращение лесов в Северной Америке не сопровождалось упадком крупных хищников. Даже наоборот: доля крупных хищников в общем разнообразии североамериканских хищных млекопитающих увеличилась в плейстоцене по сравнению с плиоценом (с 34–37 до 42–43 %). Это делает еще менее правдоподобной гипотезу, согласно которой упадок восточноафриканских крупных хищников был вызван сокращением лесов.

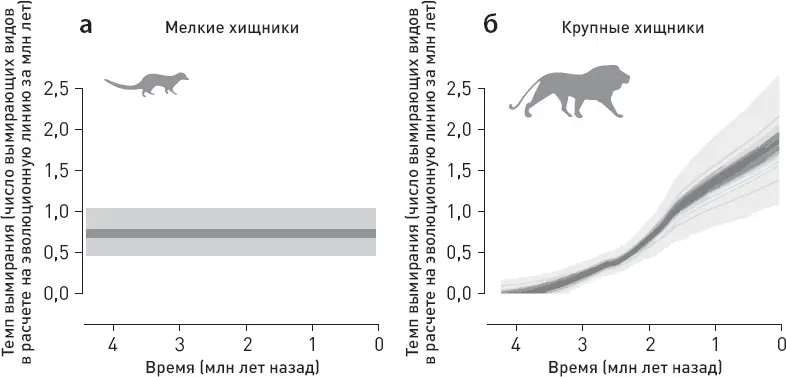

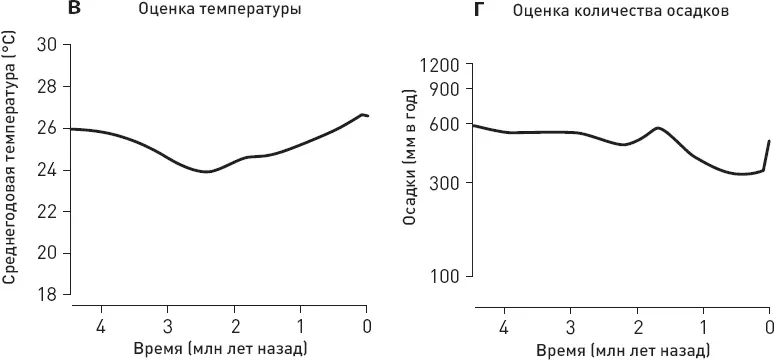

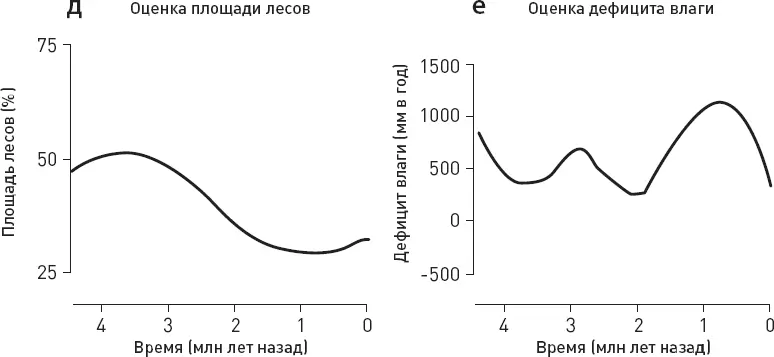

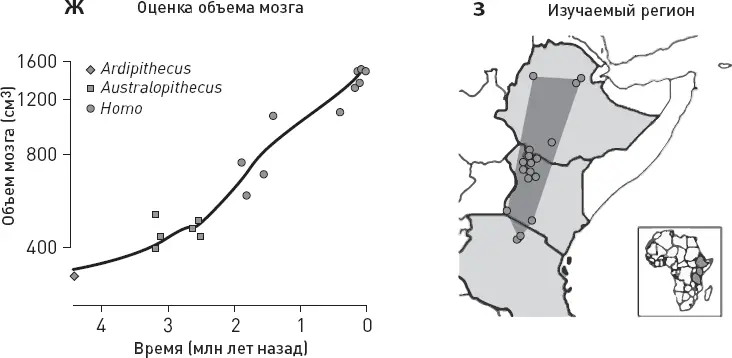

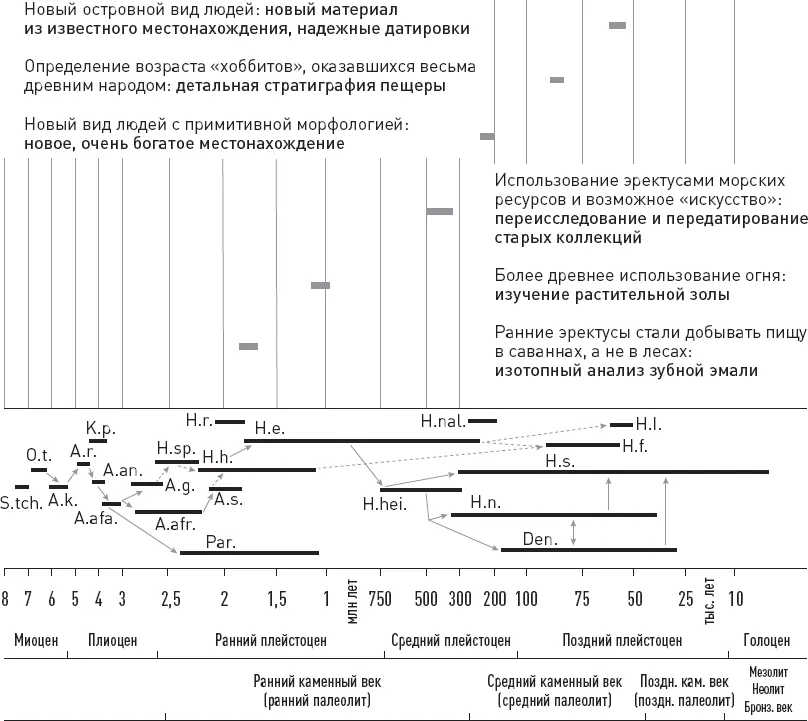

Рис. 1.6 . Вымирание восточноафриканских хищников и его возможные причины. а, б – модели, лучше всего описывающие динамику вымирания мелких и крупных хищников. Для мелких хищников ( а ) оптимальной оказалась модель с постоянной скоростью вымирания видов, для крупных ( б ) – модель, предполагающая линейную зависимость скорости вымирания хищников от объема мозга местных гоминид. в—е – оценки температуры, количества осадков, площади лесов и дефицита влаги в изучаемом районе (дефицит воды оценивался по соотношению изотопов кислорода в зубной эмали травоядных). ж – оценка объема мозга местных гоминид. з – карта изученного района, кружочками показаны местонахождения ископаемой фауны (палеоклиматические реконструкции основаны на данных из тех же местонахождений). По рисунку из Faurby et al., 2020.

Таким образом, результаты свидетельствуют в пользу важной роли древних гоминид в вымирании крупных хищников в Восточной Африке. Пока трудно сказать, каким был основной механизм влияния гоминид на хищников (охота, клептопаразитизм или что-то еще) и когда это влияние стало набирать силу. Ученые попробовали разобраться в этом, сравнивая модели двух типов: первые предполагали, что скорость вымирания крупных хищников всегда была прямо пропорциональна объему мозга гоминид, а вторые – что гоминиды начали влиять на вымирание хищников не сразу, а лишь начиная с какого-то момента (например, это мог быть момент изобретения охоты на крупных животных, приручение огня или что-то еще). В итоге модели второго типа проиграли в статистическом состязании моделям первого типа. Таким образом, нет оснований считать, что некие примитивные варианты поведения гоминид еще не влияли на вымирание хищников, а более продвинутые стали влиять. Похоже, это влияние началось еще в очень давние времена, когда ни о какой охоте на крупную дичь не могло быть и речи.

Может показаться, что слишком смелые выводы были сделаны на основе пусть и тщательно собранного и детально изученного, но все-таки скудного материала. Напомним, что речь в конечном счете идет всего лишь о 279 палеонтологических находках с надежными привязками к месту и времени. Однако такая ситуация как для палеонтологии, так и для археологии палеолита не только типична, но и неизбежна: материал всегда катастрофически неполон, датировки приблизительны, видовые определения часто спорны. В данном случае исследователи сделали все возможное, чтобы извлечь из имеющегося материала максимум полезной информации.

Глава 2

От хабилисов к эректусам, хоббитам и прочим

Человеческий род, едва утвердившись в Африке, начал расширять свои владения. Люди расселялись по разным регионам, осваивали новые ресурсы, приручали огонь, начинали проявлять первые признаки символического мышления. Разнообразили свою морфологию и культуру, пересекали морские проливы, добирались до уединенных уголков, где порой превращались в обособленные виды. В разных популяциях эволюция шла разными путями, меняя то одни черты, то другие. У кого-то мозг при этом рос (как у наших прямых предков), у кого-то нет, а у кого-то и вовсе уменьшался. Биологическая и культурная эволюция ранне- и среднеплейстоценовых Homo не была похожа на дружное, всеобщее движение к сияющим вершинам разума и цивилизации. Однако постепенное совершенствование орудийной деятельности и мозга в отдельных популяциях позволяло им побеждать в конкуренции с другими животными и друг с другом, понемногу вытеснять группы с менее эффективной культурой, осваивать новые территории и адаптироваться к неблагоприятному климату.

Пищевая революция эректусов: прощание с лесами

Одним из самых информативных источников сведений о диете ископаемых гоминид является изотопный состав углерода в зубной эмали. У углерода два стабильных изотопа: легкий 12 С и тяжелый 13 C. В природе они встречаются в соотношении, близком к 93:1. Если в зубной эмали у животного повышена доля тяжелого изотопа 13 C (ее обозначают δ 13 C ena , где ena – сокращение от слова enamel , “эмаль”), то это, скорее всего, значит, что животное питалось в основном дарами открытых пространств, поросших травами, – саванн или степей (их еще называют травяными биомами). То есть либо травой, либо травоядными животными. Низкие же значения δ 13 C ena указывают на питание дарами леса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)