Александр Марков - Кости, гены и культура

- Название:Кости, гены и культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-137580-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марков - Кости, гены и культура краткое содержание

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Кости, гены и культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

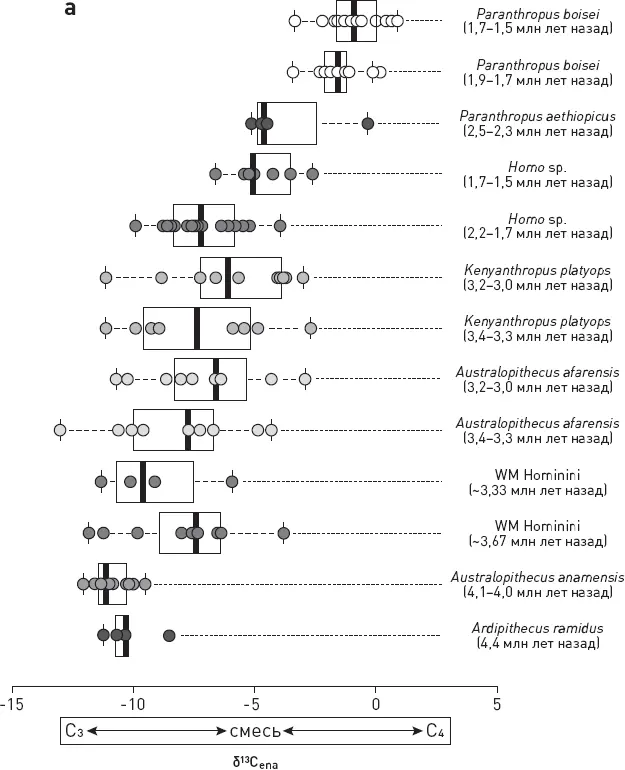

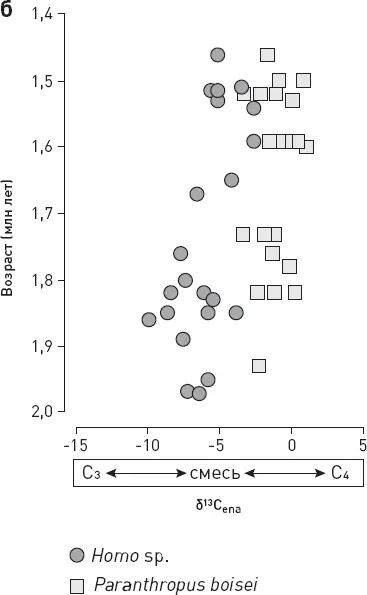

Что касается показателя δ 18 O, то у Homo регистрируется достоверное его снижение, тогда как у парантропов он практически не менялся. Скорее всего, это говорит об изменениях экологии и пищевого поведения людей. Тем более что доля 18 O в дождевой воде, по-видимому, не снижалась, а росла. Об этом можно судить по увеличению δ 18 O в зубной эмали гиппопотамов. Еще нужно учитывать, что низкие значения δ 18 O в целом более характерны для хищников, чем для растительноядных. Поэтому снижение δ 18 O у эректусов по сравнению с хабилисами согласуется с идеей о том, что эректусы стали есть больше мяса.

По имеющимся данным можно понять, когда в окрестностях озера Туркана начала меняться растительность. В этом помог анализ изотопов углерода в палеопочвах. По-видимому, саванны с преобладанием C 4 -растительности распространились в этом районе гораздо раньше 2 млн лет назад. А между 2 и 1,4 млн лет назад если и происходило какое-то дополнительное расширение саванн, то очень незначительное. Вспомним данные о снижении площади лесов в Африке, приведенные выше (см. рис. 1.6): леса начали заметно сокращаться около 3 млн лет назад. Это согласуется с тем, что численность травоядных, потребителей C 4 -растений, по сравнению с другими группами 2,0–1,4 млн лет назад не увеличивалась. Из этого опять-таки следует, что рост доли C 4 -ресурсов в диете эректусов по сравнению с хабилисами не может быть пассивным следствием изменения доступной им растительности (и животных, которые ей питались). Ведь растительность почти не менялась. Менялся образ жизни людей и стратегии добычи пропитания.

Все это вместе – серьезный аргумент в пользу того, что изменения, происходившие у Homo , не были пассивным ответом на изменения среды. По-видимому, они были связаны именно с эволюцией людей – биологической или культурной (хотя противопоставлять эти два процесса у Homo вряд ли правильно: скорее всего, они были с самого начала сплетены в неразрывное целое).

Таким образом, получается, что 1,7–1,5 млн лет назад в диете представителей рода Homo – а это уже первые эректусы – произошли серьезные изменения, не связанные с изменениями окружающей растительности и ландшафтов и не наблюдавшиеся у других млекопитающих, включая приматов (парантропов и ископаемых павианов). Эректусы стали потреблять больше ресурсов саванны (C 4 ) по сравнению с ранними Homo .

Рис. 2.1 . Уточненные данные по изотопному составу углерода в зубной эмали ( δ 13 C ena ) у восточноафриканских гоминид. Чем правее расположена точка, тем выше в диете доля ресурсов саванны (C 4 ). WM Hominini – австралопитеки из Ворансо-Милле. Отдельно ( б ) показаны подробные данные по людям и парантропам с указанием возраста каждого образца (по вертикальной оси). Видно, что парантропы были и оставались специализированными потребителями ресурсов саванны, а вот люди постепенно меняли свои предпочтения, приблизившись к парантропам после отметки в 1,7 млн лет назад. По рисунку из Patterson et al., 2019.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Например, во второй книге (глава 5) мы упоминали о трудностях, с которыми сталкиваются классические эволюционные модели при объяснении врожденной склонности к бескорыстному альтруизму, имеющейся, возможно, у некоторых людей. Если принять в расчет культурную эволюцию, то к предложенным во второй книге вариантам решения этой проблемы можно добавить еще и такой гипотетический сценарий: культурная эволюция, направляемая межгрупповой конкуренцией (см. главу 12), породила в сообществах наших предков социальные нормы – выгодные для группы традиции, предписывающие альтруизм и самоотверженность вкупе с обычаем уважать альтруистов, а эгоистов презирать и наказывать. Предполагаемая врожденная склонность к бескорыстному альтруизму в таком случае могла (по крайней мере теоретически) развиться как биологическая адаптация к жизни в обществе с такими культурными адаптациями .

2

Подробнее см.: Д. Адамс, “Автостопом по галактике”.

3

Речь идет о знаменитом бонобо Канзи и его сестре Панбанише, “обезьяньих гениях”, которые после долгих безуспешных попыток все-таки освоили (конечно, не сами, а под терпеливым руководством людей) простейшую технологию изготовления каменных осколков с острыми краями и научились пользоваться ими для добывания угощений из труднодоступных мест ( Roffman et al., 2012).

4

Слово “примитивный” в современном биологическом языке означает просто-напросто “как у предка”. Его антонимы – “продвинутый” или “производный”, то есть “не как у предка”.

Интервал:

Закладка:

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)