Array Сборник - Всё в прошлом. Теория и практика публичной истории

- Название:Всё в прошлом. Теория и практика публичной истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-98379-262-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Сборник - Всё в прошлом. Теория и практика публичной истории краткое содержание

Из чего складываются наши представления о прошлом, как на них влияют современное искусство и массовая культура, что делают с прошлым государственные праздники и популярные сериалы, как оно представлено в литературе и компьютерных играх – публичная история ищет ответы на эти вопросы, чтобы лучше понимать, как устроен наш мир и мы сами.

«Всё в прошлом» – первая коллективная монография по публичной истории на русском языке.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Всё в прошлом. Теория и практика публичной истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Харауэй Д., Цзин А . Размышления о плантациоцене // [spectate.ru/plantationocene].

– Чакрабарти Д . Об антропоцене. М.: V-A-C Press. Artguide Edition, 2020.

– Человек и природа: экологическая история: Сборник переводов / Под ред. Д.А. Александрова, Ф.-Й. Брюггемайера, Ю.А. Лайус. СПб.: Алетейя, 2008.

Алексей Браточкин

Городское пространство

В 2017 году онлайн-проект «Yolocaust» израильского художника и писателя Шахака Шапиры стал громким медийным поводом для обсуждения того, как функционируют мемориальные объекты в городской среде. Автор проекта собрал селфи, сделанные на территории Мемориала памяти убитых евреев Европы в Берлине, и заменил изображения мемориала, на фоне которого сделаны снимки, изображениями из нацистских лагерей смерти. Селфи были собраны из социальных сетей – Facebook, Twitter, Tinder, Grindr и других. Название Yolocaust скомбинировано из слова Holocaust и популярного хештега #yolo (You only live once) [77] Сайт проекта [yolocaust.de].

. Смысл проекта конструировался из сопоставления чудовищных результатов нацистской антисемитской политики и легкомысленных фото, где авторы на фоне мемориала занимаются йогой, загорают, прыгают, едят.

Обсуждение проекта касалось разных тем: влияния селфи-культуры на стратегии поведения и ценности, этических аспектов восприятия травматических событий в городском пространстве и кодекса поведения в местах памяти, морализирования по поводу забвения истории и т. д. Автор Мемориала памяти убитых евреев Европы, архитектор Питер Айзенман, предложил посмотреть на ситуацию иначе, указав на разницу между нацистскими лагерями смерти – местами непосредственных убийств – и мемориалом, под которым нет человеческих останков. С точки зрения Айзенмана, идея мемориала в городской среде заключается в том, чтобы позволить людям разных поколений решать, что им делать в этом месте: «Мемориал – это обычное явление, это не сакральное пространство» [78] “Yolocaust”: How should you behave at a Holocaust memorial? // BBC News. 2017. January 20.

.

Дискуссии вокруг «Yolocaust» показывают столкновение между замыслом и проектной идеей увековечивания памяти, с одной стороны, и реальностью функционирования и восприятия этого посыла в городе – с другой. Кроме того, эти дискуссии очерчивают проблематику публичной истории в городском пространстве, где могут действовать исследователи и другие эксперты и где мы также сталкиваемся с повседневными стратегиями людей и сообществ и их реакцией (обусловленной разными факторами) на появляющиеся типы, формы и практики репрезентации прошлого. Речь идет о низовых инициативах и активизме, когда люди отстаивают свой взгляд на исторические события и их маркировку в пространстве города.

Один из методов публичной истории как междисциплинарного проекта – «чтение пространства»:

опрашивать можно не только людей, но и культурные ландшафты и города, которые понимаются как тексты, пригодные для дешифровки исторических нарративов. Семиотическое содержание определенной местности при этом выступает исходной точкой для активной рефлексии исторически развитых, взаимодополняющих, напластовывающихся или взаимопроникающих исторических пространств [79] Аккерманн Ф., Аккерманн Я., Литтке А. и др. Прикладная история, или Публичное измерение прошлого // Неприкосновенный запас. 2012. № 83. C. 35–46.

.

Публичная история дает возможность совмещать разные перспективы при разговоре о прошлом в городском пространстве: например, перспективу memory studies , в которой «город» предстает феноменом, возникающим из «групповых (коллективных) идентичностей, общих воспоминаний, культур сообществ и локальных историй» [80] Подробнее о городских исследованиях через призму memory studies см.: Urban Spaces, City Cultures, and Collective Memories // Routledge International Handbook of Memory Studies / Ed. by A.L. Tota, T. Hagen. New York: Routledge, 2015. С. 193–205.

, и перспективу городской социологии и антропологии, когда мы изучаем то, каким образом у горожан появляется ощущение идентичности, принадлежности к городскому сообществу, а также рефлексия об истории города и истории в городе. Образ городского пространства как палимпсеста напоминает нам о следах истории, теряющихся и стираемых, видимых и спрятанных. Город, будучи сосредоточием публичных и квазипубличных пространств, также представляется местом оспаривания разных моделей идентичности и исторических нарративов, публичного представления голосов разных акторов и сообществ памяти.

Изучение бытования прошлого в современных городах предполагает анализ разных политических, социальных, экономических и культурных контекстов: от исследования функционирования мест памяти и индустрии наследия в коммодифицированном пространстве постиндустриального города до фиксации противоречий, конфликтов и манифестов конкурирующих сообществ памяти и политических акторов в постсоциалистическом городском пространстве, которое часто контролируется авторитарной властью и насыщено монументальными следами прежних идеологий и режимов.

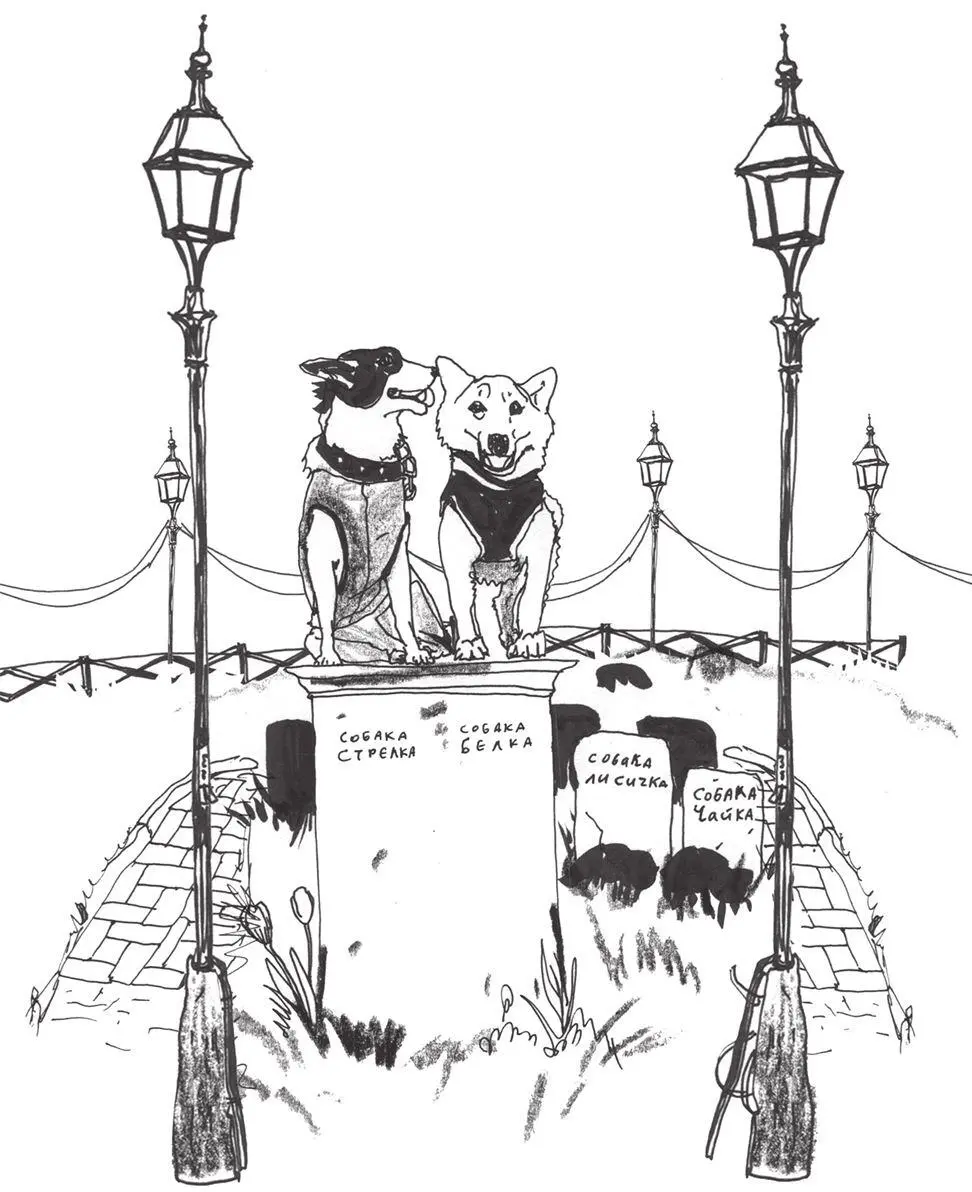

Одна из заметных тенденций последнего времени – выход за рамки привычных форм коммеморации и репрезентации истории и памяти в городском пространстве. Ранее основными такими формами были классические музеи и монументальные памятники, становившиеся частью культурной памяти тех или иных сообществ. Сегодня, под влиянием разных факторов, в том числе партиципаторной культуры, появляются новые формы коммеморации и репрезентации истории в городе. Речь идет о контрмонументах (counter-monuments), применении цифровых технологий, арт-интервенциях и выходе истории «на улицы», за рамки таких институций, как музеи, об изменении роли архитектурных форм, «замещающих» прежние монументальные памятники.

Что такое партиципаторная культура в контексте разговора о публичной истории в городском пространстве? В 2000-е годы идея партиципаторной культуры (или культуры участия, как она называлась изначально) получила широкое распространение благодаря работам теоретика медиа Генри Дженкинса и других исследователей. Дженкинс и его соавторы рассматривали партиципаторную культуру как «культуру с относительно низкими барьерами для художественного самовыражения или гражданского вовлечения (активности)…» [81] Jenkins H., Purushotma R., Clinton K., Weigel M., Robinson A . Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century / Comparative Media Studies Programme at the Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, MA, 2006 [www.macfound.org/media/article_pdfs/jenkins_white_paper.pdf].

. Идея партиципаторной культуры получила широкое распространение в контексте дигитализации и попыток концептуализации изменений, произошедших в ряде обществ. Ее стали использовать для описания разных социальных феноменов, от критики традиционных практик потребления до анализа социальных сетей и медиа.

Интервал:

Закладка:

![Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]](/books/1142708/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika.webp)