Сергей Огнивцев - Борьба со старением, или Не все мы умрем…

- Название:Борьба со старением, или Не все мы умрем…

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:978-5-532-98497-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Огнивцев - Борьба со старением, или Не все мы умрем… краткое содержание

Борьба со старением, или Не все мы умрем… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1.3.1. Система пищеварения и энергетического обеспечения человека

Мы начинаем с системы пищеварения , поскольку она, по-видимому, является самой древней. Эта система напоминает огромного червя , которого окружают другие, эволюционно появившиеся гораздо позже системы и органы человека.

В главе 1.1 мы рассмотрели важнейшие составляющие нашей пищи: углеводы, белки и жиры. Целью пищеварительной системы является превращение этих компонент в более простые вещества: углеводов – в глюкозу; белков – в аминокислоты; жиров – в жирные кислоты . Аминокислоты и жирные кислоты клетка умеет превращать в универсальное клеточное топливо ацетил-КоА, из которого довольно сложным, но чрезвычайно эффективным способом (цикл Кребса, фактически сжигание глюкозы) клетка производит энергию. Затем эта энергия на специальном станке (АТФ-аза) преобразуется в энергию химической связи молекулы АТФ, которая участвует практически во всех реакциях организма, требующих энергетических затрат.

Когда мы съедаем какую-нибудь пищу, она при необходимости пережевывается зубами, перемешивается со слюной языком и превращается в пищевой комок. В главе 1.1.4 мы довольно тщательно рассмотрели приготовление углеводов, белков и жиров для их потребления клеткой. Теперь мы изучим эти же процессы с другой стороны: более детально остановимся на работе органов пищеварительной системы. Поскольку мы описываем одни и те же процессы с разных позиций, некоторые важные моменты будут повторены, но, по моему мнению, частичные повторы очень полезны при изучении сложных тем.

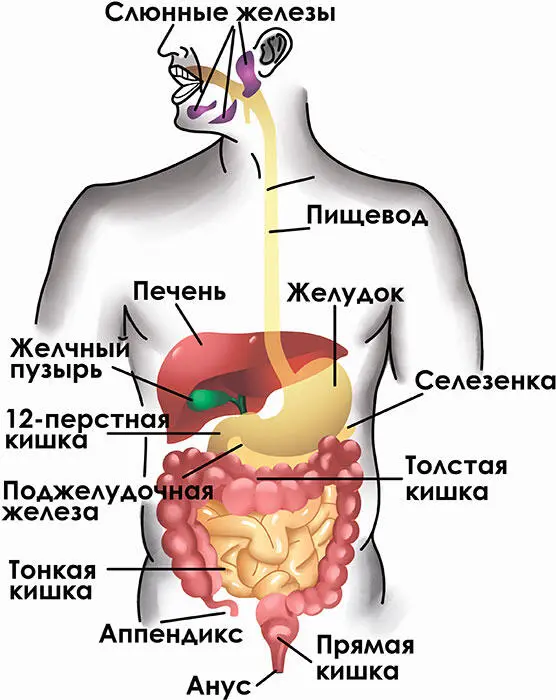

Мы будем двигаться по пищеварительной системе сверху вниз, следя за пищевым комком (рис. 1.3.1) .

Рот и слюнные железы . Первые превращения пища претерпевает уже во рту под действием слюны. Слюноотделение осуществляется множеством слюнных желёз, среди которых выделяется три пары больших слюнных желёз: околоушные, подчелюстные и подъязычные слюнные железы. Их расположение очевидно из названий. Остальные железы считаются малыми. Железы выделяют 1–2 литра слюны в сутки.

Пища во рту (16–18 секунд до проглатывания) анализируется рецепторами, и результаты анализа передаются всем органам пищеварения для соответствующей подготовки. Слюна – активный пищеварительный сок. В ней содержится около 50 различных ферментов, обеспечивающих ротовое пищеварение. За счет ферментов ( амилазы и мальтазы ) слюна расщепляет углеводы до простых сахаров. Она смачивает и склеивает пищевой комок. Кроме того, некоторые ферменты могут убивать определенные вирусы и дезинфицировать пищу.

Пищевод – следующий этап прохождения пищевого комка – представляет собой полую, покрытую внутри слизью трубку из мышечной ткани, идущую от гортани до желудка. Со стороны глотки и желудка расположены два запирающих клапана ( сфинктера ), препятствующих выбрасыванию агрессивных жидкостей из желудка в пищевод ( нижний сфинктер ) и из пищевода в глотку ( верхний сфинктер ) [56] Если плохо закрывается нижний сфинктер, то возникает изжога (главный симптом рефлюкс-эзофагита). Плохая работа верхнего сфинктера приводит к неприятной отрыжке.

. Пищевой комок транспортируется по пищеводу под действием самопроизвольных мышечных сокращений 8–10 секунд.

Рис. 1.3.1. Система пищеварения

Желудок – полый, выстланный эпителием и слизью мышечный орган, идущий от пищевода к двенадцатиперстной кишке. Его объем меняется от полулитра (пустой) до 2 литров (полный). Мышцы желудка интенсивно перемешивают пищу, а примерно 15 млн желёз слизистой оболочки желудка выделяет желудочный сок, содержащий соляную кислоту и пищеварительные ферменты ( пепсин, липазу и др. ). Желудочный сок расщепляет белки до пептидов и аминокислот ( пепсин ) и частично жиры ( липаза ), соляная кислота убивает бактерии. Клетки эпителия постоянно соприкасаются с соляной кислотой и поэтому нуждаются в замене примерно раз за двое суток. После переваривания в желудке пищевой комок, который в желудке становится пищевой кашицей и приобретает новое название химус , готов к движению в двенадцатиперстную кишку , куда его проталкивают мышцы желудка.

Двенадцатиперстная кишка [57] Её длина составляет примерно двенадцать поперечников пальца руки (около 25–27 см). Отсюда название.

– первая часть тонкого кишечника – отделена от желудка еще одним клапаном-сфинктером, красиво названным привратником желудка . Он отделяет желудок с его кислой средой от тонкого кишечника с преимущественно щелочной средой. В двенадцатиперстную кишку через еще один клапан-сфинктер впрыскивается желчь из желчного пузыря и поджелудочный ( панкреатический ) [58] «Поджелудочный» и «панкреатический» – синонимы.

сок из, соответственно, поджелудочной железы. Сюда же добавляется произведённый собственными железами тонкого кишечника кишечный сок, содержащий 22 фермента. Смесь кишечного, поджелудочного сока и желчи действует гораздо эффективнее, чем каждое составляющее вещество в отдельности. Так, ферменты поджелудочного сока расщепляют жиры в присутствии желчи в 20 раз эффективнее, чем без нее. Ферменты поджелудочного (панкреатического) сока ДНК-аза и РНК-аза расщепляют длинные последовательности ДНК и РНК до очень коротких, состоящих из относительно небольшого числа нуклеотидов . Поэтому страхи о возможности генно-модифицированных организмов (ГМО) передавать свои гены съевшему содержащий ГМО продукт человеку совершенно беспочвенны .

Тонкий кишечник – орган пищеварения длиной 5 метров и толщиной 3–3,5 см. В нем продолжается и практически завершается пищеварительный процесс, то есть процесс расщепления белков на аминокислоты, углеводов на моносахариды и жира на жирные кислоты и глицерин. Аминокислоты и совсем небольшие пептиды, глюкоза и другие простые сахара, жирные кислоты и глицерин всасываются в тонком кишечнике множеством специальных ворсинок и по крови и лимфе доставляются во все клетки организма. Причем в лимфу поступают продукты переработки жиров, а в кровь – аминокислоты и простые углеводы.

Кишечник – самый защищенный иммунной системой орган. Здесь находится около 80 % всех иммунных клеток, образующих барьер от вредных веществ и бактерий.

При питании белки пищи усваиваются в среднем на 84,5 %, жиры – 94 %, углеводы – 95,6 %. Не переваренные в тонком кишечнике остатки, основную часть которых составляет клетчатка, проталкиваются мышцами кишечника в толстый кишечник.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Курашов - Борьба за огонь. Сборник рассказов [litres самиздат]](/books/1149398/sergej-kurashov-borba-za-ogon-sbornik-rasskazov.webp)