Ричард Роудс - Энергия. История человечества

- Название:Энергия. История человечества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-389-19281-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Роудс - Энергия. История человечества краткое содержание

«Нынешние дебаты [об изменениях климата] почти не затрагивают богатейшего человеческого аспекта истории – истока современных энергетических проблем. Одна из целей, которые я ставил перед собой, когда писал “Энергию”, состоит в заполнении этого пробела – людьми, событиями, датами, местами, методами, примерами, аналогиями, поражениями и победами – для оживления дискуссии и прояснения возможных решений». (Ричард Роудс)

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Энергия. История человечества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Работы остановили на трое суток, после чего управляющий спустился к устью шахты, пытаясь придумать, как прогнать сквозь шахту достаточно воздуха и тем самым очистить ее от газа. Он взял с собой двух шахтеров. За ними пошли те, кто выкопал новый шурф. «Один из них, – говорится в отчете того времени, – бывший беспечнее других, прошел со своей свечой прямо над устьем шурфа, заполненного газами, отчего те немедленно воспламенились и хлынули по всем пустотам шахты, создав сильнейший ветер, непрерывно горевшее пламя и вместе с этим чудовищный рев». Шахтеры пытались укрыться в шламе, которым был засыпан пол, или за деревянными опорами, поддерживавшими своды. Рокочущая огненная волна прокатилась по шахте до самого конца, отразилась и с ревом ринулась обратно: «Она приблизилась, накатила с невероятной силой; ветер и пламя содрали почти всю одежду с их спин, опалили то, что осталось, обожгли волосы, лица, руки; удар от взрыва был столь силен, что иссек кожу так, будто их били розгами». Шахтеров, не сумевших укрыться, разметало по туннелю шахты, ударяя о свод, швыряя на опоры, лишая чувств [64] Ibid. P. 222.

.

Один из шахтеров, застигнутый взрывом, стоял рядом с устьем верхней шахты. Волна подхватила его, с ревом помчалась вверх по стволу, вырвалась из устья с грохотом артиллерийской канонады, и шахтер взлетел выше самых высоких деревьев – вернее, уже не шахтер, а его тело. Можно сказать, шахта выстрелила несчастным, словно пушечным ядром.

Но сложнее всего в ту раннюю эпоху добычи угля оказалось другое: отводить из шахт воду. Дождевые потоки стекают в ручейки, те впадают в ручьи побольше, ручьи питают реки, и вся эта вода, направляемая силой тяжести, непрестанно стремится все ниже и ниже – к морям. Около трети воды, выпавшей при любом дожде, впитывается в почву и просачивается вглубь земли. Рано или поздно эта вода встречает непроницаемые слои скальной породы. Она растекается по ним и течет вдоль скального пласта, находя трещины или проницаемые породы, и через них проникает дальше, до очередного водонепроницаемого пласта. Она просачивается, процеживается, растекается все шире, насыщает проницаемую породу и образует подземное водохранилище – водоносный слой. Чтобы построить колодец, нужно выкопать скважину достаточно глубокую, способную пройти под поверхность такого водоносного слоя: колодец наполнится до уровня этой поверхности – горизонта грунтовых вод – и будет наполняться заново при каждом заборе воды.

Шахты, расположенные на возвышенностях, могли осушать при помощи штолен. Но поверхностные угольные пласты истощались, отчего владельцы шахт вскрывали другие – более глубокие, уходящие под водоносные горизонты. И если такую шахту затапливало, требовалось либо откачивать воду, либо просто все бросать. Их и бросали, довольно часто, а потому технологии, которые позволили бы осушать такие шахты и поддерживать отвод воды для выработки угля, становились все желаннее. Галлоуэй называл отвод воды из шахт «величайшей инженерной задачей эпохи» [65] Ibid. P. 157.

.

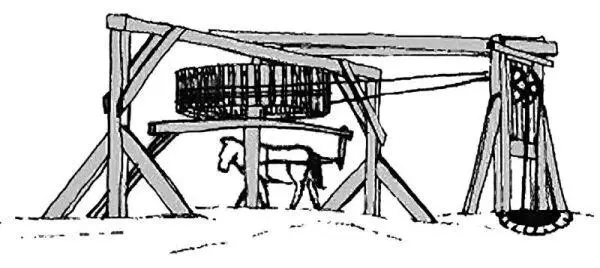

Откачивать воду ветряными мельницами не получалось: английская погода славилась своей непредсказуемостью. Водяные колеса работали там, где хватало воды, но мощность потоков, как правило, изменялась со сменой времен года. К тому же лишь немногие затопленные шахты находились вблизи достаточно крупных рек. Сначала владельцы шахт запрягали лошадей в вороты – приподнятые над землей горизонтальные барабаны размером с колесо водяной мельницы: животные вращали их, ходя по кругу, и вращение ворота наматывало и разматывало крепкую веревку, проходившую через шкив в ствол шахты.

Конными воротами из шахты поднимали не только ведра с водой, но и корзины с углем. Правда, Галлоуэй говорит, что такая система давала мало, а стоила дорого: лошадей требовалось или покупать, или разводить, а значит – растить, кормить, содержать. «В некоторых случаях для подъема воды из одной-единственной угольной шахты использовалось целых пятьдесят лошадей», – что, по оценке Галлоуэя, стоило не менее 900 фунтов стерлингов в год (113600 фунтов, или 169000 долларов, в нынешних деньгах). Более глубокие шахты, которые не удавалось осушить при помощи одной только конной тяги, приходилось забрасывать. Затопленные шахты, потерянные средства, напрасные труды – все это открывало простор для изобретений.

Конный ворот. Источник неизвестен.

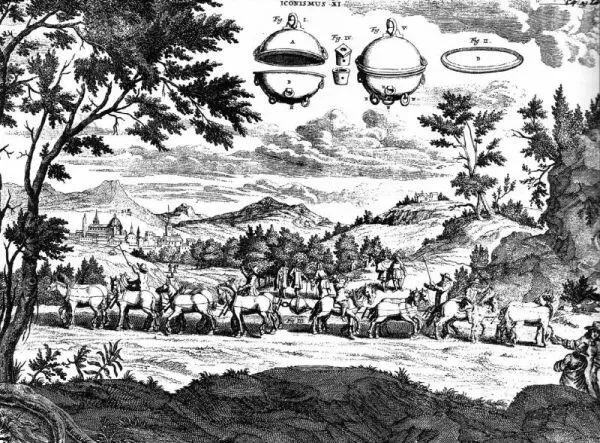

Почву для них подготовили научные открытия. О том, что атмосфера имеет вес, знали со времен опытов, поставленных в 1643 г. Эванджелистой Торричелли, учеником Галилея. Опыты Торричелли привели к изобретению ртутного барометра, который реагирует на смену атмосферного давления – то есть изменения плотности воздушного столба, расположенного над прибором. В 1654 г. прусский инженер Отто фон Герике продемонстрировал силу атмосферного давления в знаменитом эксперименте, публично поставленном в Регенсбурге в присутствии императора Фердинанда III. Фон Герике соединил два медных полушария в сферу, откачал из нее воздух и поместил ее между двух упряжек, в каждую из которых запрягли по восемь лошадей. Хотя полусферы прижимались друг к другу только силой атмосферного давления, конные упряжки так и не смогли разъединить их, как ни старались.

Отто фон Герике демонстрирует давление воздуха на вакуум

Друг фон Герике, математик-иезуит Каспар Шотт, включил отчет об этом событии (и впечатляющую гравюру, изображающую его) в книгу, которую опубликовал в 1657 г. В Англии об опытах, устроенных фон Герике, и о демонстрации прочел состоятельный ирландский натурфилософ [66] Ученые назывались по-английски натурфилософами ( natural philosophers ) до 1833 г., когда глава кембриджского Тринити-колледжа Уильям Уэвелл предложил современное название – scientist . – Примеч. авт.

Роберт Бойль, сын графа Коркского, пытавшийся в это же самое время придумать, как создать вакуум в более крупном масштабе, нежели позволяла узкая стеклянная трубка барометра Торричелли [67] Бойль прочитал об опыте: Boyle (1660), 5.

. Демонстрация фон Герике впечатлила Бойля, в отличие от лабораторной вакуумной системы. Фон Герике создавал вакуум в лаборатории, откачивая воздух из сосуда, установленного вверх дном в чаше с водой. Бойль хотел экспериментировать с вакуумом – например, посмотреть, что случится с горящей свечой, заключенной в вакуумный сосуд, по мере откачки воздуха, – а как это сделать, если в сосуд приходится проникать из-под воды?

Интервал:

Закладка: