Батыр Каррыев - Катастрофы в природе: климат и погода. Факты, причины, гипотезы и последствия

- Название:Катастрофы в природе: климат и погода. Факты, причины, гипотезы и последствия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005013491

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Батыр Каррыев - Катастрофы в природе: климат и погода. Факты, причины, гипотезы и последствия краткое содержание

Катастрофы в природе: климат и погода. Факты, причины, гипотезы и последствия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Реальные климатические условия в той или иной части земного шара значительно отличаются от радиационного поскольку они зависят от особенностей переноса тепла в атмосфере и гидросфере. Их основной характеристикой является температура воздуха, которая зависит от того, как прогреваемая солнечными лучами земная поверхность передаёт получаемое тепло в атмосферу.

Её неравномерный прогрев приводит к перепадам атмосферного давления, перемещению воздушных масс и возникновению мощных струйных течений в Мировом океане. Из-за этого в каждый момент времени перемещаются огромные массы земного вещества из одних областей в другие. Этот процесс сглаживает разницу температур и тем самым формируют погоду на Земле.

Области высокого и низкого давления непрерывно перемещаются по земной поверхности, создавая движение воздуха в атмосфере. При встрече двух воздушных масс с различными характеристиками воздух не способен свободно перемещаться и между ними образуется пограничная зона – атмосферный фронт. В зонах действия атмосферных фронтов происходит резкое изменение температуры, формируется облачность, выпадают осадки и растёт скорость ветра.

Используются различные подходы к разделению по климатическим условиям поверхности земного шара. Немецкий учёный Владимир Кёппен (Wladimir Peter Köppen, 1846—1940) использовал в качестве индикаторов режим температуры, количество осадков и тип растительного покрова характеризующие климатические условия той или иной местности.

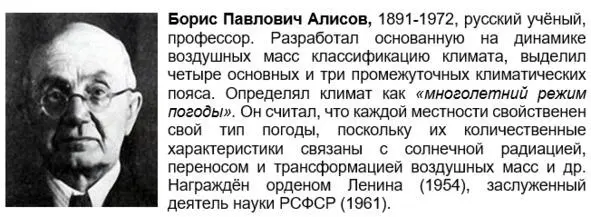

Русский учёный Борис Алисов определял климат как многолетний режим погоды определяемый мощностью солнечной радиации, переносом тепла воздушными массами, физическими свойствами подстилающей поверхности и т. д. Его классификация включает семь типов климатических поясов из которых четыре являются основными, а три переходными.

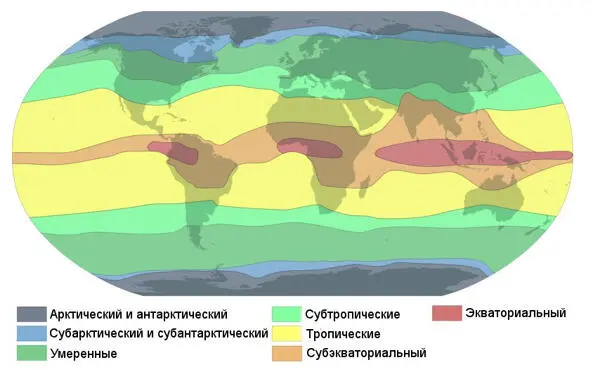

Для каждой климатической зоны характерен собственный набор метеорологических явлений, физического состояния приземной атмосферы и дневной поверхности. В них погодные условия, т.е. текущее состояние нижних слоёв атмосферы включая такие показатели, как средняя температура, объём осадков, количество солнечных дней и другие характеристики климата значительно отличаются. Они получили наименование климатических поясов, от самых холодных – антарктического и арктического до самого тёплого экваториального.

Несмотря на название очертания климатических поясов не только не совпадают с параллелями, но даже не всегда огибают земной шар. При этом существуют изолированные друг от друга области с одинаковым типом климата. Это произошло из-за сложившейся системы циркуляции вещества в атмосфере и гидросфере. Поэтому помимо географической широты климат той или иной местности зависит от общего распределения суши и вод, высоты над уровнем моря, характера подстилающей поверхности, растительного покрова и рельефа местности.

Климатические пояса Земли в определении Бориса Алисова (1941). Основные из них соответствуют распространению четырёх типов воздушных масс, а наибольший контраст температур у земной поверхности наблюдается между экватором и полюсами.

Хотя погодные условия везде на земном шаре зависят от времени суток и сезонов каждому климатическому поясу присущи свои характерные метеорологические явления. Так, снежные метели в Сибири зимой или пургу в Антарктиде в любое время года нельзя спутать со штормами в тропиках или ураганными ветрами с ливневыми дождями и грозами в Арканзасе. Сюда же можно отнести разницу температуры воздуха и типов подстилающей поверхности между ними.

В период полярной ночи в центральной части Антарктиды морозы достигают 70—80 градусов Цельсия ниже нуля, тогда как в тропическом поясе средние зимние температуры не опускаются ниже плюс 14 градусов. В центральной полосе России суровые снежные зимы сменяют оттепели и весенние паводки, а влажное лето благоприятно для производства сельскохозяйственной продукции и др. Тогда как в пустынях Саудовской Аравии почти круглый год царит удушливая жара, а в Малайзии и тропических джунглях Амазонки влажный и тёплый климат.

Изменение освещённости Земли солнечными лучами содержит годовую и суточную периодичности. Суточные изменения температуры происходят почти на всех широтах, кроме полярных шапок, где ночи могут длиться около шести месяцев. Перемещение Земли относительно Солнца приводит к сезонным изменениям температуры весной, летом, осенью и зимой которые наиболее контрастно выражены в субтропическом и умеренном климатических поясах.

Относительно экватора на одной и той же широте основные характеристики полярной ночи одинаковы в Северном и Южном полушариях, но различаются по времени её начала и окончания. В Антарктиде оно сдвинуто на шесть месяцев в календарный летний период. Из-за особенности орбиты Земли продолжительность полярной ночи на юге превосходит её продолжительность на севере. На северном полюсе полярная ночь длится с 25 сентября по 17 марта, а на широте 80 градусов – с 21 октября по 20 февраля.

На фоне векового климата погода на Земле непрерывно изменяется в основном за счёт процессов циркуляции воздуха в атмосфере и теплообмена между сушей и Мировым океаном. В конкретном месте метеоусловия определяются топографией местности, близостью или удалённостью её от крупных водоёмов и её отражательной способностью – альбедо. Погода может меняться в течение суток, часов и даже ежеминутно, тогда как климат устойчив на длительных интервалах времени.

Схема круговорота вещества на Земле. Под воздействием глубинных процессов – эндогенных и внешних – экзогенных в гравитационном поле планеты происходит кругооборот её вещества. Осадочные породы опускаются в земные недра, где преобразуются в магму, а затем вновь поднимаются тектоническими процессами на поверхность, где под воздействием ветровой и водной эрозии вновь разрушаются.

В геологическом понимании климат никогда не был постоянным и всегда изменялся вслед за трансформацией земной поверхности, изменением газового состава и плотности атмосферы. Образовывались моря и океаны, возникали и исчезали горы, формировались и распадались материки. Под воздействием конвекционных процессов в мантии, гравитационных и ротационных сил они мигрировали по земной поверхности и объединялись в суперконтиненты, которые в свою очередь распадались на более мелкие фрагменты

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: