Александр Марков - Как начать разбираться в искусстве. Язык художника

- Название:Как начать разбираться в искусстве. Язык художника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-116790-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марков - Как начать разбираться в искусстве. Язык художника краткое содержание

Как начать разбираться в искусстве. Язык художника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1920-е – 1930-е годы претерпела изменения и иконология. Она была поставлена на научную основу немецким историком искусства Аби Варбургом. Он первым для искусствоведческого анализа произведений применил иконологический метод. Для примера тщательному исследованию подверглись два шедевра Боттичелли – «Рождение Венеры» и «Примавера». Эта работа легла в основу его докторской диссертации. А апофеозом научной иконологии мог бы стать его «Атлас Мнемозины», отражающий историю визуальных образов в европейской культуре. Атлас был представлен на больших таблицах: «Макро- и микрокосмос», «Преследование и превращение», «Похищение женщин». Они представляли собой около восьмидесяти подвижных панелей, каждая из которых являлась аналитическим материалом. На одном пространстве сопоставлялись тематически сгруппированные образы мастеров Возрождения и современные визуальные образы – графика, реклама, фотографии, газетные вырезки. Масштабная работа осталась незавершенной из-за смерти Варбурга.

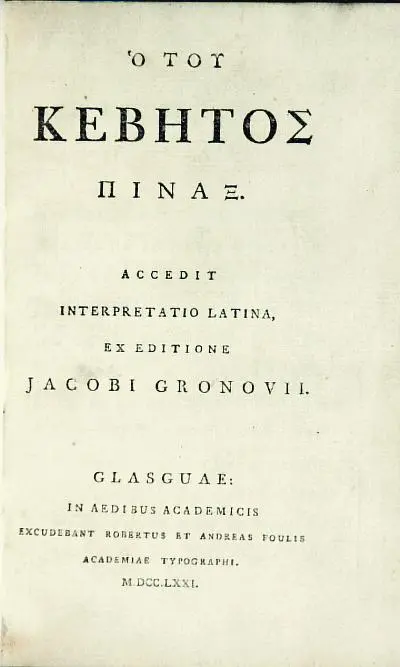

Картина Кебета

В античности был написан, возможно, философом Кебетом, диалог «Картина», или «Табличка», представляющий собой экфрасис (фантастическое описание) некоей несуществующей картины, изображающей со всей наглядностью путь к вершинам добродетели. Греческое слово πίναξ («пинакс», откуда наша «пинакотека», собрание живописи, буквально «полка с табличками») означает доску, простой прямоугольный предмет с изображением. Диалог выводит наивного зрителя картины и экзегета (толкователя), умеющего объяснять моральные добродетели так, чтобы внимание посетителя не рассеялось, но он бы увидел само устройство собственной мысли и нравственности.

Бывали эпохи, когда ходившее под именем Кебета литературное произведение было очень востребовано как расхожая мораль, легко подчиняющая себе порядок наблюдений. Но иногда о Кебете забывали; например, если в XVIII веке книгу Кебета в России переводили не раз, то сейчас его не включают ни в философские, ни в литературные антологии. Сотни гравюр и десятки полотен с реконструкцией картины Кебета не склоняют нынешних читателей к самому произведению: идея морально нормативного экфрасиса, описания картины, которое представляет ее как живую, претит нам, жаждущим видеть красоту, а не мораль. Притязание начертить мораль как эффект воображения любого простеца кажется нам противоречащим самой сути морали как общеобязательной для любого разумного существа нормы, якобы не требующей специального участия воображения.

Титульный лист издания Кебета с параллельным переводом на латинский язык. 1771 г.

Сразу нужно понять, что такая «картина» для античности могла быть только храмовой святыней, свидетельством о чуде, вроде мексиканских ретаблос, но требующем из-за отсутствия надписей, в отличие от современных ретаблос, объяснений жреца-экзегета, какое именно спасение велело посвятить эту картину в храм. И в эпоху Возрождения, когда эту картину попытались написать красками и начертить карандашом, живопись тоже оставалась лишь одной из святынь, а не искусством по преимуществу: гениальная живопись являлась часто только подарком на свадьбу, тогда как настоящее дорогостоящее и впечатляющее искусство – это были гобелены или уличные шествия. То, что мы сегодня смотрим в музеях картины, можно сравнить с тем, как мы бы смотрели голливудское кино в телефоне или только трейлеры фильмов, полагая такое отношение единственным способом просмотра зрелищных фильмов. Конечно, трейлер тоже может стать произведением искусства, и Северное Возрождение и его наследники добились того, что их картины стали самостоятельным предметом рынка и восхищения; но мы пока говорим об условиях, в которых картина Кебета выглядела лишь моралью, и этого было довольно для ее славы.

Особенность экфрасиса Кебета состоит в том, что Экзегет и Простец – главные герои, изображенные на картине добродетели – герои второго порядка. Всё это напоминает матрешку или телескоп, но именно благодаря такой конструкции мы усваиваем условные изображения как сами собой разумеющиеся, принимаем «вымысел вымысла» как очевидность для вымысла, что для него есть что-то очевидное и в его оптике правдивое, и значит, как некую художественную правду.

Некоторые оптические эффекты и провалы, сопровождающие экфрасис, например, резкая смена сцен, входят в саму оптику освоения невольных моральных состояний. Такие состояния обязаны уже не моральной стратегии экзегета или самого автора диалога, но резким переломам настроения при наблюдениях за жизнью природы, заставляющих принять готовую мораль.

В описании Кебета к истинной культуре ведет путь через малую дверь: хотя подход к двери ничем не затруднен, немногие решаются подойти к ней, догадываясь о «бездорожьи, неровности и каменистости» предстоящего пути. Получается, что дверь – некоторый предельно условный знак, нечто совсем малое, за которым видимое тревожно, а невидимое осмысленно. Мы еще не знаем, что именно кроется за дверью, но начинаем мерить всё прозрачностью будущего жизненного пути, символизированного ею.

Далее уже крутизна пути, отвесная скала, становится видна при взгляде на саму картину: читатель диалога Кебета должен больше его героя удивиться такой непостижимости добродетели. Именно здесь экзегет, указывающий на картину и толкующий ее части, становится наставником, принуждающим принять моральную, а не просто бытовую очевидность.

Наверху скалы стоят две женщины, «умасленные и цветущие телом», протягивающие руки принять приходящих. Это сестры Строгость и Стойкость, они выставляют вперед ладони, дабы показать, что решительное терпение ускоряет восхождение души: чем скорее мы решимся быть терпеливыми, тем легче нам далее восходить. Само цветущее тело при нашем восхождении показывает, что мы на правильном пути, мы вышли уже на поляну радости после быстрого испытания, оставив грусть далеко внизу и вовсю переживая радость как переполняющую все пространство вокруг.

Как только отдыхающие путники, паломники красоты, расположились на поляне, их берут за руки Крепость и Дерзость, – не иначе, чтобы объяснить смысл происходящего. «Ты видишь напротив леса некое место, которое и мнится добрым, луговидным и светом премногим осиянным? ‹…› Ты видишь посреди этого луга ограду другую и дверь иную?» Это благополучное место и оказывается «жилищем блаженных, где живут все добродетели, и сама Удача». Говоря по-другому, не нужно увлекаться отдыхом, когда отдых потребен лишь затем, чтобы мы за его время правильно поняли смысл происходящего.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: