Александр Марков - Как начать разбираться в искусстве. Язык художника

- Название:Как начать разбираться в искусстве. Язык художника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-116790-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марков - Как начать разбираться в искусстве. Язык художника краткое содержание

Как начать разбираться в искусстве. Язык художника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поэтому теоретикам нужно было постоянно думать и об аргументированности, и об эстетической завершенности реконструкции на каждом этапе, преследуя сразу две расходящиеся цели. Такое противоречие самого проекта и превратило античное «наглядное», которое считалось этапом познания, в нашу «иллюстрацию», дарящую восторг или вдохновение; просто потому, что мы признаем ее не этапом познания, а неким завершенным выражением идеи.

Первый же вопрос, который вставал перед мыслителями Ренессанса при обращении к античному пониманию поэзии, был вопрос о поэтической одержимости, о том особом, превозносимом Платоном и Аристотелем состоянии ума, в котором возникают поэтические образы. Здесь произошло существенное смещение: если для Платона и Аристотеля концепция «одержимости» вписывала поэзию во вполне знакомый и им, и их читателям ряд ритуальных практик, то для ренессансных интерпретаторов эта одержимость могла разве что встать в ряд известных им физиологических патологий, противопоставленных нормальному бытовому опыту. Одержимость соотносится с болезнью, со злокачественными изменениями организма, сильными переживаниями, которые влияют и на состояние тела.

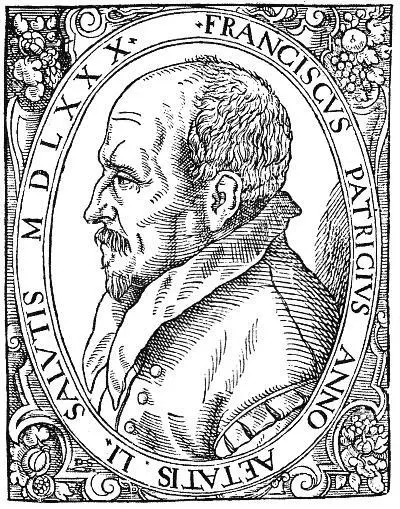

Но как быть с тем, что болезнь является длительным и часто затяжным состоянием, тогда как поэтическое вдохновение моментально, не оставляет никаких следов и не требует от поэта по-новому организовать свою жизнь. Со всей остротой этот вопрос ставит Франческо Патрици в своей «Поэтике: декаде спора»:

«А если это допустить, то почему сивиллы не всегда прорицают, а вакханки не всегда неистовствуют? Ведь тогда получается, что они всю свою жизнь проводят в состоянии, промежуточном между болезнью и здоровьем».

Поэтическое творчество, если полностью следует рецептам Платона и Аристотеля, выглядит снаружи как хроническое заболевание. Казалось, нужно просто допустить, что перед нами особая, редкая и бесследно проходящая болезнь – но рассуждать так не позволяет простое знание свойств человеческого организма, в те классические времена связывавшее болезни с темпераментом, «соками» организма. Поэтому любая болезнь понималась как и затяжная, и отчасти присущая организму.

Портрет Франческо Патрици. Гравюра. Из издания: Francesco Patrizi «Discussionum Peripateticarum». 1580 г. Базель

Патрици поступает изящнее: для него различие между состоянием поэтической одержимости и состоянием бытовой нормы – не в качестве, но только в степени. В состоянии вдохновения стихи получаются лучше, чем без вдохновения:

«И почему Марак был лучшим поэтом, когда бывал в исступлении и вне себя, чем когда пребывал в нормальном состоянии и здравом уме?»

Не будучи болезнью и, следовательно, не принадлежа к естественному порядку органических событий, вдохновение приходит извне. Но это не интеллектуальная радость, а грубое внешнее воздействие: либо Бога, как в случае иудейских пророков, либо зловонных испарений (дыхание земли, принятое позднее за «духовное» воздействие), как в случае дельфийской пифии, либо злых духов, как в случае языческих волхвов. При этом никакой письменный текст как исполнение заранее данной идеи, согласно ренессансному теоретику, уже не содержит следов этого воздействия. В тексте приведены в действие готовые механизмы поэтического творчества, и неважно, откуда взялся импульс; существенно только, как эти механизмы движутся.

Но если производство поэзии механизировано, невозможным оказывается поэтическое подражание в античном понимании как воспроизведение готовых сюжетов на непривычном материале. Ведь в новом материале уже будет своя механика, как же тогда осуществится подражание чему-то чуждому? Поэтому подражание для ренессансного мыслителя – это только качество описания, но не качество поэтического текста, и любое инструктирующее описание не уступает поэзии:

«Поэтическое подражание – это нечто иное, нежели подражание словесное, не говоря уже о том, что это последнее свойственно также и любому виду прозы, и, таким образом, любая проза оказалась бы поэзией…Кроме того, описать что-либо наглядно можно точно так же прозой, как и стихами, тогда как трагедию, дифирамб, пеан и многие другие роды поэзии, за исключением мифа и эпопеи, нельзя переложить на прозу».

Патрици упустил из виду главную мысль Аристотеля, о связи подражания с наглядностью как обозримостью. Согласно Аристотелю, если мы помним какой-то сюжет, то можем его воспроизвести в новом произведении. Патрици понимает под наглядностью не свойства предмета, но свойства самой речи, понимая тем самым любую риторическую речь как экфрасис, оживление воображаемой картины. Поистине, у Патрици на место литературы ставится экфрасис без берегов:

«Наглядность, создаваемая при помощи метафор, восхищает Аристотеля у Гомера, который как будто наделяет жизнью и движением безжизненные и недвижные предметы».

Мы стоим у истоков нынешнего представления о «художественности» литературы, о том, что литература, о чем бы ни писала, создает «картины». Но если наглядность не связана с жанровыми приоритетами и растворена в экфрасисе чего угодно, то она подтверждается не талантом авторов, а лишь тем, что эти картины привлекают острое внимание публики. При этом внимание к лирике будет иным, чем к драме, ведь иначе бы нам пришлось и лирику ставить на сцене:

«И по этому признаку (музыкального сопровождения. – А.М .) короткие поэтические жанры не отличались от длинных. Но если эти малые поэтические жанры относятся к тому же виду подражания, что и большие, то их можно ставить на сцене наряду с трагедией и комедией, и все они будут и эпическими, и божественными, и природными, что смехотворно».

Приведенная мысль прямо противоречит утверждению Аристотеля, говорившего о сценичности музыки не в том смысле, что музыка требует публики, а в том, что музыка нужна при постановке драмы. Патрици превращает всё в картины, а всю постановку драмы или же чтение стихов – в посещение зрителями картинной галереи. Патрици поэтому сразу же нападает на Гомера, упрекая его за то, что тот слишком много говорит от первого лица и в результате превращается в знатока происходящего, тогда как настоящий поэт растворяется в том, чему подражает:

«Аристотель утверждает, что Гомер после короткого вступления от своего лица быстро выводит на сцену прочих персонажей, тогда как никоим образом нельзя назвать короткими отступления, составляющие большую часть столь длинной поэмы, как „Илиада“. А в „Одиссее“ он выступает от своего лица хотя и коротко, однако столь часто, что эти отступления составляют немалую часть поэмы, и, согласно вышеприведенному суждению, в этой части „Одиссея“ не является поэмой, а ее автор – поэтом».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: