Борис Широкий - Наши северные собаки. Введение в лайковедение

- Название:Наши северные собаки. Введение в лайковедение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448509254

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Широкий - Наши северные собаки. Введение в лайковедение краткое содержание

Наши северные собаки. Введение в лайковедение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А вот понятие «МЕСТНЫЕ ЛАЙКИ» кинологи вполне логично используют для обозначения таких примитивных пород, которые сложились при естественном смешении аборигенных лаек. Тем самым собаки утратили связь с конкретным северным народом. Ниже мы напомним, что «естественному» объединению аборигенных лаек и переводу их в категорию местных пород немало способствовали сами люди, «цивилизация» территорий северных народов и их собак. В подобных случаях кинологам не остаётся ничего другого, как именовать эти стихийно созданные новые породы наших северных собак по названию региона, территории их обитания. Например, амурскаяи камчатская лайки.

Сейчас ещё возможно как-то обсуждать наличие местной амурской лайки, о которой говорили и писали ещё в советское время (поговорим и мы, но в другой главе). А вот первые наши лайковеды и этнографы ещё имели возможность видеть в Приамурье её аборигенных предков – лаек гольдов (нанайских), удэгейских…

К сожалению любителей аборигенных лаек (и не только их) колонизация и освоение земель коренных жителей нашего Севера, в том числе и Приамурья, имели и имеют не только положительные моменты.

«Местная» собака Пальма (8 лет) со щенком. Село Найхин (окрестности с. Троицкого в бассейне Амура ), 2001 г. Фото Марины Кузиной из архива авторов

Аборигены утеряли много автономии, традиций жизни, хозяйства, культуры.… А с ними ушли и уходят в небытие и лайки аборигенов – несомненный показатель здоровья того или иного народа. Нет у народа своей собаки – считай, что дела его не очень хороши! Нанайцы и удэгейцы – не исключение, а скорее, неважный пример…

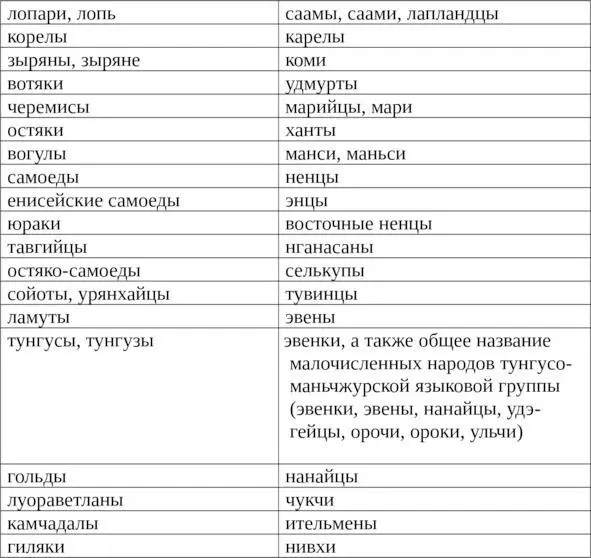

Но здесь мы опять сталкиваемся ещё с одним терминологическим неудобством. Далеко не все народы (и их собаки) в Российской империи назывались так, как в наше время. Поэтому, чтобы читатель не «лазил», как мы, по словарям, приведем здесь небольшой словарик прежних, устаревших названий народов нашего Севера. Понимаем, что он далёк от полноты и совершенства. Заметный рост национального сознания этносов Севера, Сибири и Дальнего Востока в наши дни приводит к возвращению самоназваний, к редакции и уточнений этнографической терминологии, к её критике.… Дискутировать об этом интересно, но не здесь. Посему оставляем словарик в «советском» виде, не так уж далёком и всё ещё привычном. Будет в нашем разговоре о лайках и их народах сомнение в терминах в терминах, уточним необходимое.

Словарик устаревших названий народов нашего Севера

Здесь также уместно остановиться на некотором известном антагонизме: «Авель – Каин», «пастух – землепашец», «ковбой – фермер», «кочевник – оседлый»…

Такой антагонизм (чаще мирный) проявляется и внутри народов – аборигенов нашего Севера. Очевидно, один язык того или иного северного народа определён общностью территории. А традиции жизни, хозяйствования – географическим ландшафтом обитания. Возможно даже, что жители разных ландшафтов являются потомками народов антагонистических цивилизаций, кочевых и оседлых. И жизнь, общение в пределах одной территории «заставили» тех и других говорить на одном языке – стать одним народом.

Местные люди Севера, Сибири и Дальнего Востока жили и живут в пределах следующих основных макроландшафтов: 1. Тундра и лесотундра. 2.Тайга. 3.Побережья морей и крупных рек.

Соответственны и ключевые традиции хозяйства: 1. Оленеводство и охота на пушного зверя и дичь. 2. Охотничий и лесной промысел. 3. Рыболовство, охота на морского зверя.

Для всех этих видов хозяйственной деятельности незаменимы помощники – лайки. Но несколько разные.

Жильё стаи (упряжки) чукотских лаек . Пос. Лорино. 1990 г. Фото Б. Широкого

Показателен пример чукчей – людей одного народа, но живущих в пределах разных геоландшафтов.

Береговому, «сидячему» чукче собаки крайне необходимы большей частью для того, чтобы возить рыбу, ездить на полынью за тюленем…, да и для обычной охоты. Нужны собаки соответствующие суровым условиям климата и содержанию стаей. К тому же – крепкие, очень выносливые. А передовики упряжек должны быть способными к принятию самостоятельных решений в сложнейших условиях. Таковы чукотские лайки.

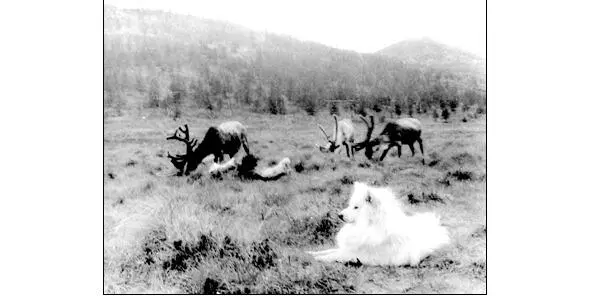

Верховые олени (видно сёдла) оставлены на попечение ненецкой лайки Чайки (чистобелая). Верховья р. Омолон. 1969 г. (В бригаде до 10 оленегонок разных окрасов). Фото Л. Семёнова из архива авторов

Тундровый кочевник – оленный чукча, когда перешёл к оленеводству крупнотабунному, предпочёл небольших подвижных собачек. Чтобы они могли управиться с большим стадом почти диких оленей, и при этом обходиться без укусов. Да были бы хорошими партнёрами на охоте – у оленевода сезон охоты круглый год. Ещё нужно скрасить кочевнику его уединённый быт, быть нянькой его детей, объявлять появление непрошеных гостей.… Таких собачек – ненецких лаек – оленный чукча получил в советское предвоенное время, и полюбил.

Что же касается таёжного бродяги где-то в Сибири, на Дальнем Востоке…, то его собаки должны быть, прежде всего, охотниками. Но и верными спутниками в местах обитания опасного зверя, и тягловыми помощниками на пути в район промысла, и отзывчивыми собеседниками в лесной избушке.… В общем, им надлежит быть такими, какими были и всё ещё сохранились в этих краях эвенкийские лайки.

Эвенкийская лайка. Фото Вячеслава Харука из статьи Бориса Леонидовича Корнейчука в газете «Московский комсомолец», №866 от 2 марта 2011 г.

Или такими как местные амурские лайки, вобравшие в себя таёжных собак орочей, нанайцев, нивхови др.

Таким образом, все породы аборигенных и местных лаек правильно было бы разделить на 3 группы. Получится классификация, где группа пород выделяется по признаку обитания собак и их владельцев в пределах того или иного географического ландшафта. А породы группы – по принадлежности к этническому сообществу. Но если уж не выходит привязка к конкретному народу, приходится давать породе географическое название. Как в случае с амурскими лайками, которых достаточно точно изобразил наш знакомый дальневосточный художник и краевед Геннадий Павлишин. А ведь отцы и деды этих охотников имели своих лаек, нанайских, удэгейских…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: