Пётр Смирнов - Постижение России. Взгляд социолога

- Название:Постижение России. Взгляд социолога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-907189-67-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пётр Смирнов - Постижение России. Взгляд социолога краткое содержание

Постижение России. Взгляд социолога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

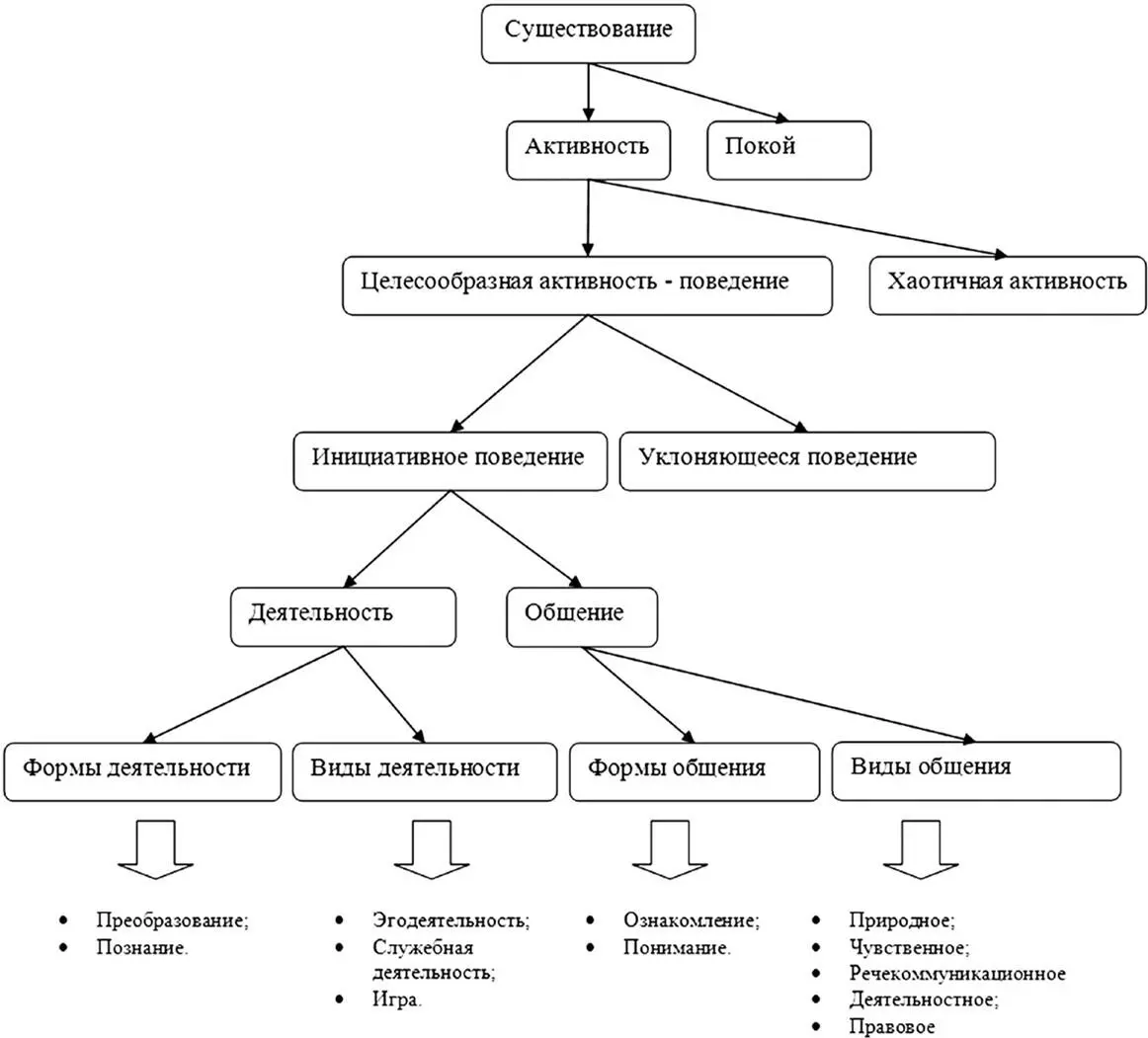

Специфика человеческой деятельности. Указав основные формы деятельности, свойственные субъекту вообще: преобразование и познание (см. схему), мы, тем самым, совершили некое углубление в содержание представления о деятельности. Но для дальнейшего углубления в него необходимо решить несколько задач: 1) определить особенности деятельности человека по сравнению с деятельностью других живых существ, 2) описать основные регуляторы деятельности, 3) выявить основные разновидности деятельности.

Схема 1. Совокупность основных проявлений человеческой активности

Первая задача (о специфике человеческой деятельности) определена тем, что признание деятельностного взаимодействия (общения) в качестве сущностного признака человеческого общества требует ответа на два новых теоретических вопроса.

Во-первых, можно ли построить достаточно адекватную теоретическую модель общества, используя только представление о деятельностном общении, не прибегая к дополнительным (рече-коммуникационному, правовому и пр.) видам?

Во-вторых, можно ли теоретически отличить человеческое общество от объединения общественных насекомых или других существ, если не подключать другие виды общения? Иначе говоря, можно ли отказаться от решения, неявно предложенного Аристотелем, который ввел речь в качестве признака, отличающего человеческое общество от любых объединений живых организмов?

Что касается адекватности теоретической модели общества, построенной на представлении о деятельностном общении, то ее можно оценить лишь в результате проверки следствий, вытекающих из нее. Но можно обосновать осмысленность подобной попытки, сославшись на аналогию относительно способов теоретического познания, в котором для построения теоретических моделей выбирают один из типов взаимодействия между естественными объектами, изучаемый отдельно (раздел 1.1). Эта аналогия уже использовалась при построении совокупности абстрактных человеческих объединений, возникающих на основе различных видов общения.

Что же касается вопроса о признаках теоретического отличия человеческого общества от объединений других живых организмов, то можно пойти разными путями.

Проще всего пойти вслед за Аристотелем, который видя, что человеческое общество напоминает улей, ввел представление о речевом взаимодействии в качестве отличительного признака первого от второго. Подобное решение кажется самым простым и логичным на первый взгляд. Однако оно явно приводит к усложнению теоретической модели, что противоречит исходному принципу простоты ее построения.

Можно также указать в качестве отличительного признака, что упомянутые объединения составлены из разных биологических организмов. Несколько иронично подобный признак использован в выражении «человейники» по отношению к объединениям людей [Зиновьев. 2006, с.199 и др.] Но теоретически это не слишком удачный выход. Ибо можно представить (как делают фантасты) сложноорганизованное общество с высоким уровнем развития, состоящее из гигантских муравьев или каких-то других существ. У этого общества могут оказаться те же самые проблемы, что и у нашего.

Однако существует возможность отличить человеческое общество от любого другого объединения насекомых или животных, не привлекая представление о дополнительном виде общения и не ссылаясь на морфологические особенности живых существ. Это можно сделать, если найдутся принципиальные отличия человеческой деятельности от деятельности общественных животных. Если эта деятельность, на обмене результатами которой существует общество, принципиально отличается от деятельности любых живых существ, то и наше общество принципиально отличается от любых объединений животных. Поэтому нужно найти признаки, которыми деятельность человека принципиально отличается от деятельности животных. Каковы же эти признаки?

Первым таким признаком можно считать наличие в голове человека представления о возможном результате деятельности. На него указывал К. Маркс, отличая человеческий труд от деятельности животных и предварительно отказавшись от рассмотрения «первых животнообразных инстинктивных форм труда». Он предполагал «труд в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека. Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы отличается тем, что прежде, чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т.е. идеально» [Маркс К. Т.23, с.189]. Намного раньше эту же мысль в менее развитой форме высказал А. Блаженный, упоминая о способности человека «наперед обнимать мыслию то, что предполагает он произвесть» [Августин. 1969, с.585].

Строго говоря, Маркс (как и мы) не знает точно, есть ли в голове пчелы некий образ будущего результата деятельности или нет. Но ясно, что, если он даже есть, пчела неспособна изменить его. Пчелиная ячейка из воска всегда будет похожа на шестигранник. А вот идеальная модель будущего результата деятельности в человеческой голове всегда свободно сотворена самим человеком. Каждый архитектор способен построить собственный образ будущего дома. Поэтому уже на этапе формирования идеальной модели в человеческой деятельности появляется один из ее существеннейших признаков – свобода.

Идеальная модель будущего результата является, может быть, главным отличительным признаком собственно человеческой деятельности. Но у последней есть и другие отличительные признаки, имеющие конкретный («социологический», а не философский) характер, которые выявляются при рассмотрении регуляторов деятельности.

Предположив, что любая деятельность как-то регулируется, можно выделить, как минимум, три вида ее регуляторов: стимулы, оформители и ограничители . Очевидно, для осуществления деятельности должны иметься некие ее стимулы. Кроме того, деятельность, при всей своей изменчивости, всегда упорядочена, оформлена, т.е. существуют какие-то оформители ее. Наконец, она всегда чем-то ограничена, подобно воде или газу в сосуде, т.е. существуют какие-то ограничители ее (см. Табл. 3).

В первом столбце таблицы указаны виды регуляторов, которые можно условно разделить на два класса: природные и социальные . Назовем природными регуляторами те, что свойственны и человеку, и животным, а социальными те, что свойственны только человеку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: