Дмитрий Коваленин - Суси-нуар 2. Зомби нашего века. Занимательное муракамиЕдение от «Подземки» до «1Q84»

- Название:Суси-нуар 2. Зомби нашего века. Занимательное муракамиЕдение от «Подземки» до «1Q84»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4461-1274-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Коваленин - Суси-нуар 2. Зомби нашего века. Занимательное муракамиЕдение от «Подземки» до «1Q84» краткое содержание

Суси-нуар 2. Зомби нашего века. Занимательное муракамиЕдение от «Подземки» до «1Q84» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Будь я редактором этой книги, я бы спорил с автором, пока не помер, но ни за что не вывалил бы подобный трэш на головы бедных читателей!» – неистовствовал Ясухара. Как мы ещё отследим, эта его фраза оказалась почти пророческой.

Но вот проходит ещё год – и Мураками выпускает уже третий, финальный том «экстремального трэша». И в итоге «Хроники» получают премию «Ёмиури», что окончательно сбивает с толку и критиков, и читающую публику. Да, поклонники «долгоиграющего» Пруста были рады и дальше с восторгом слоняться за растерянным героем по нескончаемым колодцам и лабиринтам запутанной фабулы в поисках исчезнувших жён и пропавших кошек, рассуждая на ходу о бессмысленных войнах, бесконтактном сексе и виниловом джазе (см. «разбор полётов» романа в «Нуаре-1») . А вот сторонники лёгкости Сэлинджера или сюжетной напряжённости Карвера к концу «Хроник» откровенно заскучали. И хотя в академическом смысле Мураками завершил свой длиннейший (на тот момент) марафонский забег весьма успешно, – вслед за «Гениальным Ясукэном» приходилось признать: далеко не все читатели добежали за автором даже до середины маршрута.

Наглядевшись на эти «самурайские страсти», прагматичные Штаты, недолго думая, в англоязычной версии просто урезали третий том чуть ли не вполовину. От греха подальше: дабы не отпугнуть массового читателя – ну и чтобы всё-таки втиснуть весь трёхтомник в один, хотя и пухлый, но привычно-удобный для всех покетбук.

В России «Хроники» вышли полностью в 2004 году – и точно так же всех запутали. Отзывы разделились аккурат «пятьдесят на пятьдесят»: от дифирамбов («эпическое полотно», «буддийский приговор постмодерну», «тончайшее исследование потайных уголков человеческих душ») до прямолинейного стёба («бессюжетная нудятина», «афтар сдулся», «многабукв»). И – почти ничего посередине. Но как ни поляризовались все эти оценки, подавляющее большинство фанатов «Охоты», «Дэнса», «Страны Чудес» и «Норвежского леса» сошлись в одном: да, Харуки Мураками, каким мы знали его до сих пор, разительно изменился.

В чём же?

3. От бумаги к экрану. Треснувший Монблан

Помни: с каждым «апгрейдом» твоей машинки у тебя всё меньше свободы манёвра. Пиши пером!

Твой ПаркерИтак, март 1995-го. Вот уже второй год Мураками живёт и работает в Кембридже, читая в университете лекции о современной литературе. На эти лекции съезжается молодёжь из разных городов и даже штатов, и специально приглашённая университетом полиция сдерживает у входа толпы охотников за автографами.

А параллельно он заканчивает третий том «Хроник Заводной Птицы». При этом лекции он, понятно, читает на английском, а писать продолжает по-японски…

И вот тут наведём-ка зум объектива поближе.

Вряд ли я сейчас открою вам какую-то особую тайну. Но даже очень эрудированные мои друзья то и дело поражаются, когда я упоминаю о том, что и Мисима, и Абэ, и Танидзаки, и даже монументальнейший Оэ все свои самые знаменитые произведения писали исключительно от руки.

«Как? Разве в Японии не было пишмашинок?» – удивлённо спрашивают меня.

Отчего же? Конечно, были. Но!

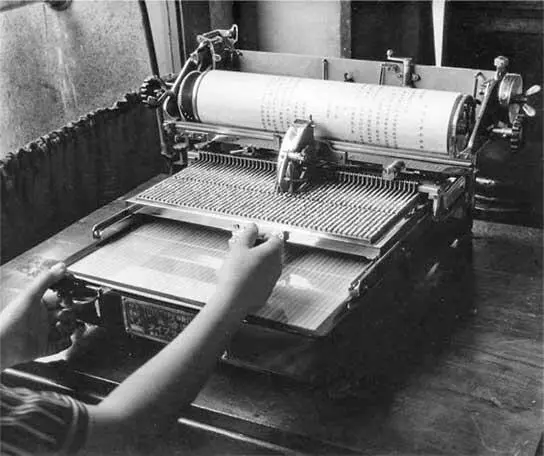

Первая японская пишущая машинка ( яп. вабу́н-тай-пура́йта:) была запатентована изобретателем Кёта Сугимото в 1929 году.

Это устройство состояло из банка иероглифов – 2400 оттисков-литер, размещённых на чернильной подушке в порядке возрастания количества черт. Над литерами нависал механизм из рукоятки, свободно перемещающейся в горизонтальной плоскости, «лапки» для захвата иероглифов и бобины с листом бумаги. Этот механизм вместе с бобиной перемещался по специальным полозьям влево-вправо и вперёд-назад, следуя за рукой человека. Специально обученный оператор фиксировал всю эту махину над каждым очередным иероглифом, нажимал на «лапку», та выхватывала нужную литеру, разворачивала её – и отпечатывала на бумаге. Затем бобина автоматически проворачивалась, предоставляя место для следующего символа.

Илл. 1. Первая японская пишущая машинка 1929 г.

То есть фактически эта «пишмашинка» являла собой миниатюрный печатный станок для кропотливого набора, как правило, уже готовых текстов. Ни о какой литературной импровизации, черновиках, перестановке абзацев, зачёркивании неудачной фразы, корректуре или «замены» слов на ходу и помечтать было нельзя. Печатай всё сразу и без ошибок – или, проклиная всё на свете, перенабирай всю страницу заново…

В дальнейшем появились и более компактные версии этого агрегата, но «принцип 2400 знаков» сохранялся неизменным. Все остальные иероглифы, не входившие в этот минимум, печатались фонетической азбукой – каной.

Вот почему, пока западные писатели XX века уже вовсю стрекотали своими 30-ю-с-лишним кнопочками на постоянно совершенствующихся ундервудах, эти японские «печатные годзиллы» так отпугивали японских литераторов, что тексты практически всех рассказов, повестей и романов издательства принимали в рукописном, а не в машинописном виде. И продолжалось это до начала-середины 80-х годов – вплоть до появления спасительного «вапро́».

Первый японский словопроцессор (или «ва-про», от англ. word processor ) был изобретён в 1978 году фирмой «Тосиба». Эта электронная пишмашинка с экраном, встроенной памятью (позже – съёмной дискетой) и портативным принтером поначалу имела форму письменного стола, включая клавиатуру-столешницу и боковой ящик, внешне напоминала небольшую ЭВМ и стоила в розницу, как новенький «мерседес».

Илл. 2. Первый японский словопроцессор «Toshiba JW-10», выпущенный в продажу в феврале 1979 г. по цене 6 300 000 иен (на то время – около 30 тыс. долларов США)

На Западе 70-х также наблюдался словопроцессорный бум; однако в европах с америками эти аппараты стоили всё-таки дороже обычных пишмашинок, и подавляющее большинство пользователей так и не отказалось от любимых механических стрекоталок. Люди просто переходили на более лёгкие, удобные, а если нужно было «ещё быстрее» – то и на электрические, но всё же привычные пальцам и глазу «тайп-райтеры».

Другое дело – Япония. Революционность «вапро» для японцев заключалась даже не столько в электронном редакторе, функции памяти или упрощённом способе печатания на чернильной ленте. Но прежде всего – в том, что теперь любые иероглифы (которых на самом деле гораздо больше, чем «лимитных» 2400!) можно было сгенерировать на экране за какие-то пару секунд просто из их фонетического звучания . И благодаря этому скорость создания печатного текста наконец-то превысила скорость письма рукой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: