А. Степанов - Число и культура

- Название:Число и культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Степанов - Число и культура краткое содержание

[ В 2002 г. на издание этой книги был получен грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ, проект 02-06-87085), и в 2004 она вышла в издательстве "Языки славянской культуры", Москва (в отредактированном виде, т.е. несколько отличном от варианта на сайте). ]

Число и культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чтобы развлечься, можно взглянуть на цифры и из такой экзотической области жизни, как выборы римских пап. Согласно данным, приводимым в "Социальной и культурной мобильности" Питирима Сорокина, доля пап, выдвинутых из знатных и богатых общественных слоев, составляет 61,8%, точный признак золотого деления [305, c. 390]. (Для полноты упомянем и остальные цифры: из беднейших слоев – 19,4%, из средних – 18,6%). Католические синклиты поддерживали преимущество богатых перед консолидированным слоем средних и бедных с исключительной логической строгостью, они состояли из неоспоримо разумных персон. Чтобы не оставлять экзотику в одиночестве (рассудительность – не монополия кардиналов): когда проводился матч за шахматную корону ФИДЕ между Анатолием Карповым и Гатой Камским, общий призовой фонд в $1,5 млн. был разделен организаторами в следующей пропорции: 62,5% – победителю, 37,5% – проигравшему (см. "Аргументы и факты", 1996, № 27).

Заключая короткий пассаж об экономических и социально-экономических (классовых) пропорциях, необходимо не упустить из внимания, что в обоих случаях активно задействована сила идеологии : массового сознания и коллективного настроя. На протяжении десятилетий в психику европейцев последовательно внедрялась цель единства Европы, начиная с экономического. Не менее долгая история и у идеологии консюмеризма. Без этого, как без окружающих плод зародыша вод, не могли бы созреть и сработать закономерности рационального бессознательного.

1 Унитарная социалистическая партия, основана в июле 1969 г. социал-демократическим крылом ИСП.

2 Тот, кто немного разбирается в статистике, вправе использовать такие выражения как "большая дисперсия", "высокое среднее квадратическое отклонение".

3.6. Кватерниорные партийно-политические системы

Теперь речь пойдет об одной из специфических модификаций партийно-политических систем и, соответственно, схемы золотого деления. Возьмем для образца результаты выборов в Государственную Думу России в 1995 г.

В работах [312], [313]в виде прогноза, а в разделе 1.4.2 постфактум высказывалась гипотеза о существующих тенденциях постепенного формирования в России не канонической для политической теории и ряда западных стран биполярной (двухпартийной или двухблоковой) системы, а кватерниорной, т.е. четырех партийной, четырех блоковой. В главе 2 этот тезис подкреплен констатацией, что к настоящему моменту переживающая глубокие перемены Россия пережила три ярких "подбифуркации": 1) "перестройку", 2) кризис августа – декабря 1991 г. и 3) кризис сентября – декабря 1993. Каждая из "подбифуркаций" стала точкой ключевого выбора, поворота во внутренне-политической жизни страны, оказав кардинальное влияние на общественно-политическое строение. Именно такое количество бифуркаций и "подбифуркаций", как мы помним, создает особо благоприятную почву для утверждения четырехсоставности. В настоящем контексте уместно также напомнить, что тривиальной предпосылкой корректности натурального счета – раз, два, три – является соизмеримость главных элементов, в данном случае ведущих политических партий и избирательных объединений. Теперь предстоит уточнить, каким конкретно должно быть соотношение между удельными весами составных частей в относительно равновесной четырехпартийной системе.

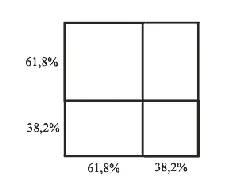

Итак, рассмотрим партийно-политическую систему, включающую в себя не два, как ранее, а четыре главных компонента. Если в первых разделах речь шла о балансе пар элементов и взаимодействии внутри пары по одному обобщенному параметру (рис. 3-1), то теперь таких параметров (и пар) два. В отличие от раздела 3.5 (послевоенная Италия), изучению подвергаются не "расщепленные" ("двухэтажные") партийно-политические структуры, для которых характерно наличие мощной "антисистемной партии", а, напротив, достаточно интегрированные, когда даже коммунисты придерживаются принятых правил игры, от них зависит принятие или непринятие важных парламентских решений, т.е. они служат неотъемлемым звеном реальной политической конструкции. Из того, что пар отныне две и они координированы, вытекает, что у системы в наличии не одна, а две степени свободы, система регулируется и саморегулируется не по одному, а по двум обобщенным критериям. Если за установление политического гомеостаза ответственен прежний логический механизм и если два упомянутых критерия относительно независимы друг от друга, то золотое деление должно быть повторено дважды по взаимно ортогональным направлениям:

К совершенно тому же результату мы могли бы прийти, составив два условия вида (1) – (3) или, что то же, (11), (12), однако этот путь идентичен прежнему и его вряд ли имеет смысл повторять. Поэтому позволим себе небольшой логический скачок, обратившись к услугам геометрической схемы – в духе так называемой геометрической алгебры.

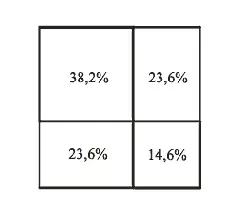

На рис.3-10 большой квадрат со сторонами 1, т.е. по 100%, и площадью в 100% изображает характеристический объем: сумарный электорат четырех ведущих партий или блоков. Пунктирными линиями обозначены границы между парциальными электоратами (между электоратами разных партий). Каков удельный вес каждого из четырех секторов?

Задача для третьего класса школы: процентное содержание каждой из частей равно произведению сторон соответствующих прямоугольников. В результате получим:

От двух из четырех партий (двух из четырех политических блоков) следует, согласно модели, ожидать опоры на одинаковые доли суммарного электората – по 23,6%; одна из партий должна пользоваться наибольшей поддержкой избирателей – 38,2% и еще одна – наименьшей: 14,6%. Сравним теоретические значения с реальными.

На выборах в декабре 1995 г. в Государственную Думу по партийным спискам прошли четыре избирательных объединения, сумевшие преодолеть пятипроцентный барьер: Коммунистическая партия (КПРФ), "Наш дом – Россия" (НДР), Либерально-демократическая партия Жириновского (ЛДПР) и "Яблоко". По количеству составных частей реальность полностью соответствует изучаемой схеме. Каково соотношение компонентов между собой?

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (1), по спискам коммунисты получили 22,3% голосов от общего числа избирателей, "Наш дом – Россия" – 10,13%, либеральные демократы – 11,18% и объединение "Яблоко" – 6,89%. Поскольку в теории фигурировали не абсолютные доли каждой из четырех политических единиц, а их отношение между собой , перед сравнением следует произвести перерасчет (2). Суммарный процент голосов, поданных за четыре названных партии, составляет 50,5%. Для того, чтобы получить долю каждой из них в отношении только между собой, необходимо абсолютные доли разделить на 50,5%. В результате получаем: на долю КПРФ приходится 44,2%, НДР – 20,1%, ЛДПР – 22,1%, "Яблока" – 13,6%. Для наглядности изобразим это на схеме, поставив рядом с теоретической (рис. 3-11):

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: