Маргарита Емелина - Арктика за гранью фантастики. Будущее Севера глазами советских инженеров, изобретателей и писателей

- Название:Арктика за гранью фантастики. Будущее Севера глазами советских инженеров, изобретателей и писателей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-198-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маргарита Емелина - Арктика за гранью фантастики. Будущее Севера глазами советских инженеров, изобретателей и писателей краткое содержание

Возможно, идеи, о которых повествует книга, переосмыслят в будущем. Авторы – кандидаты исторических наук, сотрудники Арктического музейно-выставочного центра (Санкт-Петербург) – надеются, что книга предостережёт от необдуманных решений по отношению к природе Арктики. При написании использовались источники – от архивных документов до произведений фантастической литературы. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Арктика за гранью фантастики. Будущее Севера глазами советских инженеров, изобретателей и писателей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

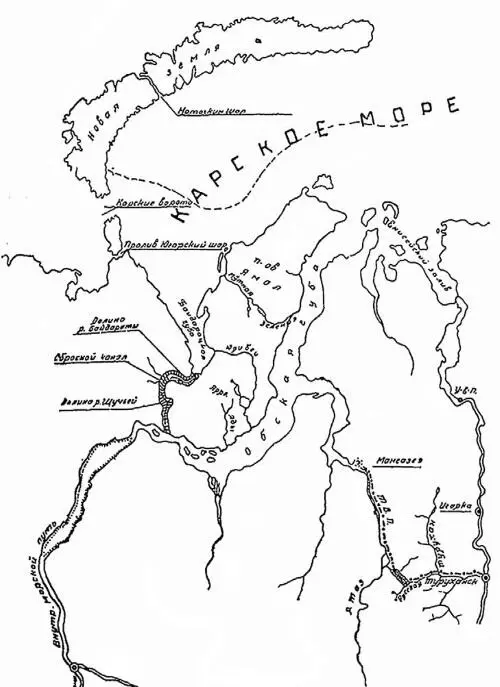

В записке К. А. Козловского от 1933 года содержатся сходные идеи, которые автор называет «Усть-Обской проблемой». Автор подсчитал, что река Обь в течение навигации подаёт за Северный полярный круг не менее 5 х 1015 бол. кал. [37] Большой калорией (то же, что килокалория, устаревшее название) обозначается количество тепла, необходимое для нагревания 1 л воды на 1 °С.

«положительного» тепла, которое в состоянии расплавить не менее 68 км 3льда. Козловский предполагал организовать сброс порядка 200 км 3обской воды в Байдарацкую губу по Транс-Ямальскому самотечному каналу в течение июня – июля, что привело бы к увеличению продолжительности навигации и сокращению пути от устья Оби до Баренцева моря.

При этом автор «Усть-Обскую проблему» решал в увязке со строительством Обь-Енисейского самотечного канала, рассчитанного на сброс воды с нижнего бьефа предполагаемой Нижне-Енисейской ГЭС. Кроме того, поступающую из Енисея в Обь воду, по мнению автора, можно было бы ещё использовать для дополнительного питания намечающейся на Нижней Оби в районе Нарыкары-Чемаши гидроэлектростанции. В зависимости от параметров перечисленных выше гидротехнических сооружений необходимо было проектировать соответствующую плотину в Обской губе.

Схема отклонения реки Оби в Байдарацкую губу Карского моря

Наука и техника. 1936. № 12. С. 8

Одним из материалов для строительства плотины Козловский видел лёд: «Существуют проекты двигателей, работающих на разности температур. На севере зимой мы имеем значительные разности температур между водой и воздухом (25–30 гр). Почему бы не использовать эту энергию для постройки ледяных плотин? Отнимая от воды тепло, можно заставить образовываться донный лёд, а получаемую при этом энергию использовать для накачивания воды на поверхность льда и образования наледей. Сооружённая таким образом плотина может быть использована для создания грандиозного подпора и сброса тёплых вод Оби через Ямальский водораздел. В дальнейшем тёплые воды Оби должны растопить и размыть, может быть, с помощью землесосов и гидромониторов, более глубокое русло. После этого надобность в плотине может уже отпасть, и она должна быть растоплена» [38] РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 32. Д. 289. Л. 28.

.

Технические возможности реализации проектов не соответствовали масштабам замысла. Кроме того, первоначальная задача состояла именно в улучшении судоходных условий, что проще достигалось за счёт совершенствования ледоколов и создания устойчивой системы мореплавания по трассе СМП.

Арктическая энергетика

Энергообеспечение всегда было одной из самых серьёзных проблем в Арктике. Электроэнергия, необходимая для освещения и обогрева жилищ, а также для работы механизмов, должна была доставляться на большие расстояния (что влекло за собой проблему сооружения линий электропередачи в тяжёлых условиях мерзлоты и бездорожья) либо вырабатываться на месте с помощью относительно маломощных генераторов.

Ещё в 1930-х годах появились разные варианты развития полярной энергетики. Наиболее экзотично выглядела идея получения электричества за счёт таяния льда, позаимствованная у западных инженеров. Более реалистичными казались приливные и ветряные электростанции, однако конкретные технические решения по монтажу ветроустановок были неосуществимыми на практике. Предлагались варианты установки генераторов на дирижабли и огромные стальные конструкции – своеобразные «паруса».

Гораздо практичнее выглядели проекты арктических атомных и гидроэлектростанций. В послевоенное время подвижные АЭС на шасси тяжёлых гусеничных машин дошли до стадии опытных образцов. Разрабатывалась и грандиозная программа арктического гидростроительства, однако технические и экологические проблемы вынудили отказаться от её реализации.

Энергия из холода

В 1920-х годах появился проект французских инженеров Г. Клода и П. Бушеро по получению энергии из тепла тропических пустынь или вод. Затем другой француз, Баржо, предложил получать энергию, используя разницу температур полярных морей и воздуха арктических областей. Если из-подо льда откачать воду и дать ей замёрзнуть, то полученная теплота могла бы нагреть до испарения летучую жидкость, что, в свою очередь, привело бы в действие турбину. Отработанный газ затем в холодильниках снова преобразовывался бы в жидкость. Идеи Баржо подробно были описаны в обзоре журнала «Наука и техника» (1930), а затем в книге В. Н. Лебедева «Арктика» и в статьях Г. Гюнтера и А. Пана [39] Арктический холод как источник энергии // Наука и техника. 1930. № 22. С. 5–6; Гюнтер Г. Арктическая силовая станция // Знание – сила. 1933. № 7–8. С. 2–3; Лебедев Н. К. Арктика. М.–Л., 1932. С. 141–145; Пан А. У порога новой энергетической эры // Техника – молодёжи. 1935. № 4. С. 43–47.

.

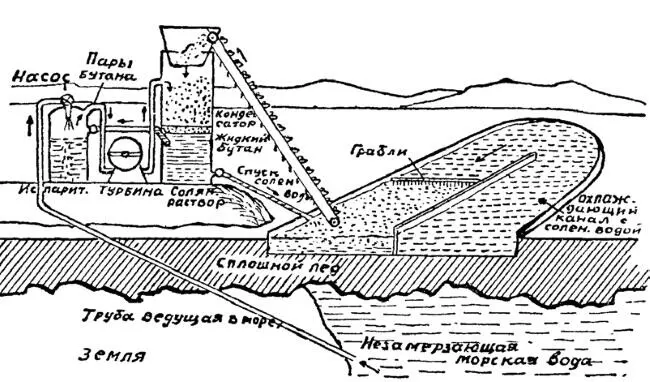

Наиболее подходящей жидкостью для получения энергии из холода, по мнению Баржо, являлся жидкий углеводород бутан, точка кипения которого при нормальном атмосферном давлении – 17° ниже нуля.

Французский учёный разработал и модель котла, в котором вода при 0° смешивается с жидким бутаном. Пары бутана устремляются через отводную трубу в турбину, которую они и приводят в движение. Турбина, в свою очередь, приводит в движение динамо-машину. Для питания энергией в течение круглых суток электростанции мощностью в 30 тыс. л. с., по расчётам Баржо, понадобилось бы солёное озеро величиной в 1 км 2, промёрзшее на глубину 15 см. Учёный шёл дальше и предлагал построить замкнутый круговой канал, обоими концами сообщающийся с турбиной. Канал также мог бы быть проведён в толще ледяного покрова на озере, реке или море, где будет построена турбина.

Полученная таким способом энергия оказалась бы довольно дешёвой. Это было особенно важно для Арктического региона, где топлива очень мало, а его добыча сопряжена с колоссальными трудностями. Советские инженеры считали, что идеи французского учёного будут реализованы не в Канаде, как полагал Баржо, а «у нас в СССР» [40] Пан А. У порога новой энергетической эры // Техника – молодёжи. 1935. № 4. С. 46.

.

Схема устройства полярной электростанции по Баржо

(приведена по статье А. Пана)

Из-подо льда по трубам, защищённым теплоизолирующим материалом, подаётся внутрь котельного помещения к котлам подлёдная вода. В этих котлах-испарителях – жидкий холодный бутан. Вода впрыскивается, и под действием её тепла (а она теплее бутана, хотя имеет всего температуру в 2°) бутан начинает кипеть. Пары его отводятся по трубопроводу в турбину, а вода, у которой холодный бутан отнимает тепло, замерзает и в виде ледяной крупы падает на дно испарителей, откуда непрерывно выгребается (бутан с водой не смешивается). Пары бутана проходят через турбину и приводят её во вращение, поэтому динамо даёт ток. Далее пары бутана попадают в конденсатор – холодильник, куда непрерывно подаются куски замёрзшего ледяного рассола с температурой –22°. Охлаждаясь, пары бутана сжимаются, а «солёный лёд» нагревается и тает. Жидкий бутан возвращается по трубам обратно в испаритель. Растаявший ледяной рассол выпускается наружу в бассейны и там снова замерзает под действием низкой температуры окружающего воздуха.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: