Денис Шевчук - История экономики: учебное пособие

- Название:История экономики: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ДенисАлександровичШевчук248b3c1b-4e8c-102c-9c5b-e8b0b7836b8f

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Шевчук - История экономики: учебное пособие краткое содержание

Пособие предназначено для подготовки к экзаменам по предмету «история экономики». В числе тем: история мировой экономики, история экономики России, тесты по истории экономики, периодизация истории экономики. Также пригодится для написания письменных работ (реферат, курсовая, диплом, диссертация).

История экономики: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3.4. Экономический быт и хозяйственная культура средневековья

Относительный консерватизм и устойчивость средневековой экономики во многом определялись господством «духа традиционализма» в обществе. Это проявлялось в унаследованном от более ранних аграрных обществ стремлении поддерживать лишь получение жизненного минимума в рамках простого воспроизводства. Традиционный тип потребления в условиях сохранения самообеспечивающегося хозяйства определял достаточно узкий спрос. В доиндустриальную эпоху подавляющая часть населения тратила на приобретение продуктов питания более половины своих доходов. Структура питания варьировалась в зависимости от региона и социального слоя. Вместе с тем поваренные книги и руководства свидетельствуют об уже достаточной технике приготовления и хранения пищи. Недостаточность данных не позволяет точно определить границы минимума средств существования. Некоторое приближение дают попытки определить калорийность рациона питания: в XIV–XV вв. она колебалась от 2,5 до 6–7 тыс. калорий. Отсутствие прибыли (даже как понятия) вполне соответствовало существующей этике труда, для которой было характерно противопоставление «труда» (рабов) и «работы» (ремесленников). При этом последняя рассматривалась не просто как заработок, а образ жизни, подкрепляемый религиозными догматами. Рутинность технологий также объяснялась ролью традиций.

Изменение хозяйственной культуры повседневности началось с середины XV в. под воздействием экономических, социальных и культурных процессов. Пауперизация, рост нищенства и бродяжничества, с одной стороны, и усиление бюргерства, с другой, способствовали изменению структуры ценностей и традиций позднесредневекового общества. Одной из форм ответа на нарушение стереотипов поведения было обилие приходящихся именно на XVI в. запретительных постановлений верховной власти, регламентирующих все внешние проявления повседневной жизни как показателей социального статуса. Однако с середины XVI в. под влиянием идей Возрождения и Реформации характер регламентирующих постановлений изменяется: усложняется градация населения, появляется более четкая его классификация по профессиональному принципу. Растет производство дешевых имитаций дорогих материалов, фальшивых изделий, удовлетворявших престижные устремления простых людей. Смена ментальных установок хозяйственного поведения, выразившаяся в переходе от «сравнительной статичности» к «духу беспокойства» (Л. Февр), способствовала активизации экономической деятельности.

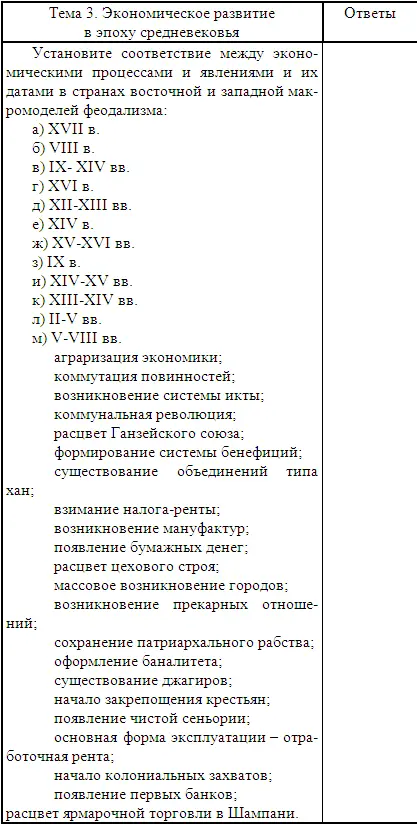

Тест по теме

Лекция 4. Хозяйственный строй русских земель в IX–XVII вв

4.1. Организация феодального хозяйства в Киевской Руси

Формирование феодальной экономики в русских землях относится к периоду существования древнерусского государства – Киевской Руси. Его экономической основой была феодальная собственность на землю, но процесс феодализации имел свои отличия:

♦ замедленность развития, обусловленная географическими условиями (открытость границ, отсутствие естественных барьеров в борьбе с кочевниками) и политическими факторами (доминирование проблем обороны и безопасности, необходимость содержания военного аппарата);

♦ формирование государства не снизу вверх, а сверху вниз. Нехватка средств для содержания дружины привела к сбору своеобразных налогов с подчиненных территорий в форме дани (полюдья), определяемой сначала обычаем, затем в зависимости от размеров хозяйства (дыма). Позднее к ней добавились торговые и судебные пошлины, а также натуральные повинности (строительство дорог, содержание князя и дружины во время походов и т. д.). В X в. недостаток средств начал компенсироваться раздачей княжеских земель на условиях службы;

♦ неразвитость отношений собственности. Формально земля и ресурсы принадлежали классу феодалов, фактически оказывались лишь во временном пользовании. Таким образом, формирующаяся феодальная собственность была частной по форме, государственной по содержанию;

♦ приоритет политических факторов. Конкретно-исторические условия вынуждали выбирать такие цели, которые постоянно опережали экономические возможности страны;

♦ особая роль христианства как государственной религии. Первоначально церковь существовала за счет князя: на ее обеспечение шли отчисления от собираемых даней и других поступлений на княжеский двор. К тому же со времени крещения Руси до 1918 г. церковь обладала правом неотчуждаемости своей собственности. В результате церковь выполняла не только религиозные функции, но определенные социально-экономические.

Несложные функции раннефеодального государства определили социально-экономическую структуру общества. Его верхушку составляли князь и дружина, которая делилась на старшую (бояре) и младшую (отроки, пасынки, детские). Постепенное ограничение свободы общинников (людей), живущих на пожалованных землях, превращало их в зависимых крестьян (смердов). Существовала также немногочисленная прослойка рабов – холопов и закупов.

Управление носило недифференцированный характер.

Только к ХI в. начинают появляться особые должностные лица. Так, сбор дани осуществляли данщики , сбор торговой пошлины – мытники, сбор «виры» (штраф за убийство человека) – вирники, сбор за продажу лошадей – пятенщики.

Экономическое развитие Киевской Руси было связано с организацией форм крупного земледелия. Период Х-серед. ХII в. представляет начальный этап складывания индивидуальной крупной земельной собственности в форме вотчины. Феодальная вотчина была формой абсолютного землевладения, поэтому первоначально существовали княжеские вотчины, с ХI в. появляются вотчины у дружинников и церкви.

Феодальная вотчина– владение, находящееся в полной собственности феодала. Оно передавалось по наследству и могло служить объектом купли-продажи.

Развитие сельского хозяйства в древнерусском государстве достигло заметных успехов. Значительно улучшились орудия обработки почвы. большее распространение металлических орудий труда, замена узколопатного наральника широколопатным, а также применение плуга способствовали повышению производительности труда. Это позволило перейти к двупольной, а затем трехпольной системам обработки земли. Однако сравнительно широко трехпольная система стала использоваться только в XIII–XIV вв. Промыслы сохраняли свое значение, особенно в северных районах, компенсируя нехватку плодородных почв.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: