Денис Шевчук - История экономики: учебное пособие

- Название:История экономики: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ДенисАлександровичШевчук248b3c1b-4e8c-102c-9c5b-e8b0b7836b8f

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Шевчук - История экономики: учебное пособие краткое содержание

Пособие предназначено для подготовки к экзаменам по предмету «история экономики». В числе тем: история мировой экономики, история экономики России, тесты по истории экономики, периодизация истории экономики. Также пригодится для написания письменных работ (реферат, курсовая, диплом, диссертация).

История экономики: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В середине 50-х гг. продолжался процесс укрупнения и слияния колхозов и их преобразования в совхозы. В начале 1962 года была осуществлена перестройка системы управления сельским хозяйством. На районном уровне были учреждены колхозно-совхозные управления, а в областях, краях и республиках – колхозно-сов-хозные комитеты.

Непоследовательность и однобокость проводимых реформ, не затрагивающих сущности земельных отношений, привела к плачевным результатам. Так, по плану на 1959–1965 гг. объем валовой сельскохозяйственной продукции должен был возрасти на 70 %, а фактический прирост составил лишь 10 %. Средняя урожайность зерновых культур в 1960–1964 гг. возрастала всего на 0,8 %.

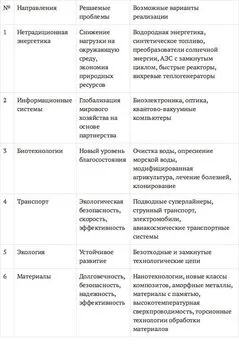

Изменения происходили не только в аграрном секторе, но и в промышленности. Заметное внимание стало уделяться ее техническому уровню и энергетической базе. В этот период большое развитие получили атомная, космическая, химическая промышленность, металлургия, добыча нефти и газа. Между тем экономический рост в промышленности осуществлялся преимущественно за счет экстенсивных факторов. Постепенно усиливались структурные диспропорции: если в 1940 г. на долю тяжелой индустрии приходилось 61,2 % всей выпускаемой промышленной продукции, то в 1960 г. этот показатель увеличился до 72,5 %. Среди причин такого положения следует выделить не столько приоритетное развитие тяжелой индустрии, сколько отсутствие действенных механизмов долгосрочного планирования. Так, например, и не был составлен детальный план на пятую пятилетку (1951–1955), а в качестве отправного документа служили Директивы XIX съезда партии. Такая же ситуация сложилась и с шестым пятилетним планом (1965–1960). Принятые на XX съезде КПСС основные показатели не соответствовали реальным условиям, поэтому в конечном итоге появился семилетний план развития народного хозяйства (1959–1965).

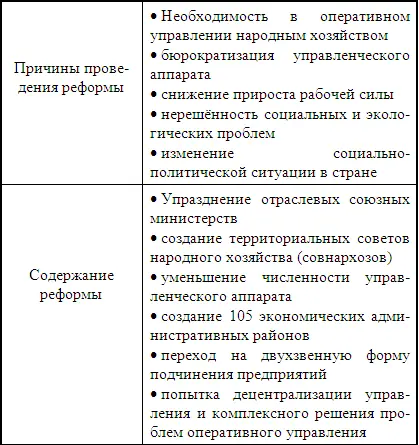

Особое место среди преобразований, проведенных в этот период, занимает реформа 1957 г. (табл. 18).

Таблица 18

Особенности перестройки системы управления по реформе 1957 г.

Опыт реформы 1957 г. свидетельствует, что для обеспечения результативности преобразований необходима четкая взаимосвязь между всеми важнейшими составными элементами хозяйственного механизма – плановым управлением, организационной структурой управления, рычагами и стимулами. Попытка изменения командно-административной системы управления в 1957 г. оказалась неудачной прежде всего потому, что основное внимание было уделено только организационной структуре управления. Резкий переход к управлению по территориальному принципу существенно осложнил проведение научно-технической политики, привел к разрыву между отраслевым и территориальным разделением труда, в результате чего нарушились сложившиеся межрайонные отраслевые связи, усилились элементы автаркии.

В результате всех «экспериментов» экономическое положение внутри страны на рубеже 50-60-х гг. оставалось достаточно напряженным. В 1958 г. было принято решение приостановить на 20 лет выплату денег по государственным займам, поскольку средств у государства на это не было. Одновременно произошла отмена обязательной подписки на государственные займы. Стала более заметной инфляция. Назрела необходимость проведения новой денежной реформы. Рядом молодых экономистов был подготовлен ее проект, который имел в своей основе учет соотношения спроса и предложения при определении цен, их оперативное изменение торгующими организациями, а также приведение денежной массы в соответствие с товарной. Но широко задуманная денежная реформа не была поддержана изменениями в финансовой системе и порядке ценообразования и потерпела провал, т. к. свелась лишь к замене денежных знаков и установлению нового курса рубля. С 1 января 1961 г. в оборот вводились новые купюры достоинством в 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей, а также монеты достоинством в 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 коп. и 1 рубль. Был произведен обмен старых денег в пропорции 10:1, в этой же пропорции производился перерасчет вкладов, заработной платы, государственного долга и устанавливаемого государством паритета рубля в соотношении с иностранными валютами. Однако сразу же вслед за денежной реформой началось падение курса рубля. Это было связано с нарушением баланса между товарной и денежной массой в обстановке сохранившейся старой системы финансирования и дотаций.

Характерные черты финансово-кредитной системы СССР:

♦ сосредоточение в бюджете подавляющей части прибыли;

♦ отсутствие твёрдых критериев перераспределения прибыли;

♦ перераспределение прибыли и оборотных средств между предприятиями, министерствами и ведомствами;

♦ централизация основной части амортизации (за исключением амортизации на капитальный ремонт);

♦ установление «сверху» норматива оборотных средств;

♦ постоянной замораживание собственных оборотных средств и их восполнение за счёт кредита.

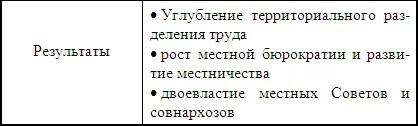

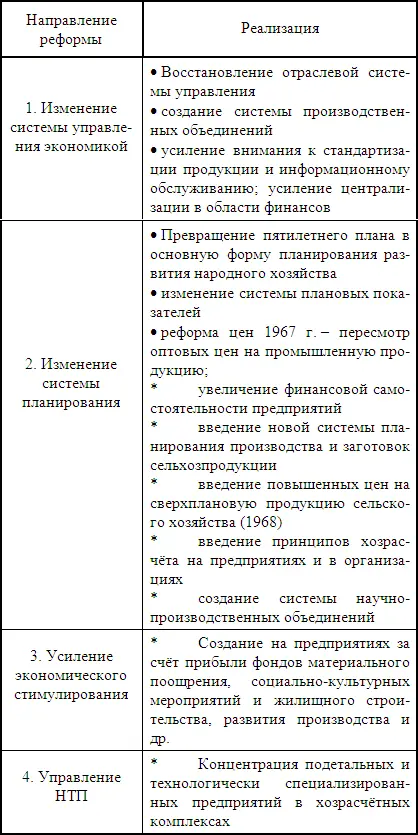

Наиболее серьезным было положение в сельском хозяйстве. Переданные ему миллиарды новых рублей способствовали росту денежных доходов населения, но не привели к увеличению сельскохозяйственного производства и снижению производственных издержек. Более того, убыточными стали не только отдельные предприятия, но и целые отрасли. В связи с этим в 1962 году закупочные цены на мясо были подняты на 35 %, а розничные – на 30 %. В 1963 г. было принято решение поднять цены на уголь на 37 %, на нефтепродукты – на 5 %, на пиломатериалы – на 13 %. Так был дан новый импульс развязыванию инфляции: новые цены на сельхозпродукцию и топливо автоматически вели к нерентабельности легкой промышленности. Поэтому в январе 1964 г. были пересмотрены цены и на легкую промышленность. Эти решения вызвали недовольство и привели к стихийным выступлениям рабочих, самое крупное из которых было в Новочеркасске. Становилось ясно, что дальнейшее развитие народного хозяйства требует радикальных перемен в системе управления экономикой. В сентябре 1965 г. на Пленуме ЦК КПСС было принято постановление «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства», в соответствии с которым в стране началась экономическая реформа (табл. 19).

Таблица 19

Сущность и важнейшие практические мероприятия реформы 1965 г.

Таким образом, реформой 1965 г. намечались меры, которые должны были значительно повысить эффективность общественного производства. Осуществление ее явно улучшило положение в экономике. В послевоенные годы наиболее результативной оказалась именно восьмая пятилетка (1965–1970 гг.): валовой общественный продукт увеличился на 43 %, произведенный национальный доход – на 45 %, продукция промышленности – на 50 %, сельского хозяйства – на 23 %, производительность общественного труда – на 39 %, реальные доходы на душу населения – на 33 %. Происходившее три пятилетки снижение темпов роста общественного производства было приостановлено, темпы возросли. Однако в целом реформа не дала ожидаемых результатов. Уже в конце 60-начале 70-х гг. позитивный потенциал хозяйственной реформы стал исчерпываться, народное хозяйство возвращалось к традиционным источникам экономического роста за счет топливно-энергетичес-кого и военно-промышленного комплексов. Безуспешными оказались попытки внедрения в массовое производство наукоемких технологий (радиоэлектроники, информатики, вычислительной техники, биотехнологии и др.). Структура советской экономики приобретала все более нерациональный, однобокий характер с уклоном в тяжелую индустрию и с минимальным выходом на непосредственные потребности людей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: