Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Название:Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-07630-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник краткое содержание

Приобретение способности защитить себя и своих близких всегда было и будет первейшим стремлением человека (особенно мужчины). Поэтому боевые искусства являются наиболее биологически и социально значимыми видами физической деятельности.

Занимаясь ими, можно быстро и достаточно легко получить квалификационную степень в виде пояса какого-либо цвета или даже мастерский дан, но настоящую боевую подготовку можно получить только завершив ее каким-либо единоборством.

Далеко не все люди могут сразу начать заниматься единоборствами по физическим кондициям или психологическим особенностям. В этом отношении система Дзюдо представляет особую ценность как наиболее «постепенный», втягивающий вид физической и психической деятельности (именно как система физического воспитания и система военно-прикладной физической подготовки).

Это качество Дзюдо обеспечивает его преподавателю постоянную «ангажированность». Естественно, для этого он должен в совершенстве владеть техникой и тактикой дзюдо, педагогическими навыками обучения и организаторскими способностями.

Учебник предназначен для использования в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, училищах олимпийского резерва, физкультурных техникумах. Новые подходы в области интерпретации техники и тактики спортивной борьбы, периодизации тренировочных нагрузок, в области обеспечения массовости и сохранения контингента обучаемых позволяют использовать его в учебном процессе институтов физической культуры.

Дзюдо. Система и борьба: учебник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Начинать процесс формирования достаточно необходимого, оптимального индивидуального технического арсенала на ранних этапах подготовки нецелесообразно, поскольку в этот период изменяется расположение центров масс тела и сформировавшиеся координационные структуры могут впоследствии оказаться неоптимальными.

Процесс индивидуальной подготовки целесообразно начинать на этапе спортивного совершенствования (СС), когда в этом возрасте, как правило, уже сформировались индивидуальные пропорции тела и проявилась предрасположенность к двигательной асимметрии.

Таким образом, можно считать, что весь период базовой технической и видов базовой технико-тактической подготовки является общеобразовательным, необходимым как в интересах стратегической спортивной подготовки, так и в интересах всестороннего физического развития.

Этап спортивного совершенствования, в соответствии с рекомендациями Ю.А. Шулики (1988, 1993), А. С. Кузнецова (2002), включает в себя: индивидуально-групповую технико-тактическую; индивидуально-групповую тактико-техническую и индивидуально-групповую тактическую подготовку.

В этот период на тренировке все должны проходить одну тему, но каждый решает проблему своим путем. Содержание всех возможных путей было пройдено на этапах базовой подготовки, когда каждый независимо от своих особенностей должен был овладевать обязательной программой.

Причем индивидуальность будет проявляться прежде всего:

• в асимметричности технико-тактического арсенала;

• привязанности технико-тактического арсенала к собственным соматическим особенностям, в особенности к пропорциям тела;

• привязанности тактики борьбы к морфофункциональным задаткам.

В работе Г. С. Туманяна и Э. Г. Мартиросова (1976) констатируется факт естественного отбора спортсменов со специфическим для данного вида спорта телосложением. Установлено, что наиболее характерной для борцов высокого класса является фигура с относительно короткими ногами, длинным туловищем, короткими руками (кроме вольной борьбы), широкими плечами и средним тазом. 3амечена разница в телосложении борцов различных весовых категорий (борцы более тяжелого веса имеют более длинные, массивные ноги и более широкий таз). Естественно, что различные виды борьбы накладывают свой отпечаток на телосложение (борцы вольно стиля должны иметь более длинные руки, самбисты и дзюдоисты могут иметь более длинные ноги).

В ряде работ по этой проблеме (Э. Г. Мартиросов, А. А. Новиков, 1972; Ю. А. Моргунов, В. И. Харламов, X. И. Юсупов, 1975; Ю. А. Моргунов, Ю. А., И. В. Шинелев, Р. С. Потратий, 1975 и др.) дается анализ технико-тактического мастерства борцов в зависимости от пропорций тела (имелись в виду длина туловища, длина ног). В работах по вольной борьбе пропорции даны более дифференцированно. Но рекомендации, основанные на данных педагогических наблюдений, еще носят фрагментарный характер и не имеют методической системы, поскольку авторы этих работ вынуждены были пользоваться существующими субъективными классификациями технических действий.

До сих пор в программах и методических рекомендациях по всем видам борьбы, включая дзюдо, нет алгоритмов для проведения технических действий в условиях смены взаимных длин и пропорций тела и его конечностей.

К тому же в дзюдоистской литературе имеются такие вводящие в заблуждение всех европейцев рекомендации, использование которых приводит к поражению.

Во-первых, такие приемы, как тсуори-коми-госи (проворот глубоким подседом с захватом за отворот и рукав) можно проводить только в демонстрационном режиме. Попытки борцов проводить такой прием при встрече с противником, имеющим большую длину тела, не дают положительного результата. Отрабатывавший такой прием пытается адаптировать его, становясь на колени, что приводит к еще большей неудаче. В то же время невдомек использовать в таком случае обыкновенный Сеои-наге (метание взваливанием) с добавлением к нему приставки Гаке (обрыв), т. е. с колен. Еще пример. 3наменитый Ясухиро Ямасито проводил Хане-маки-коми (проворот подсадом голенью изнутри с захватом руки под плечо), в то время как ему гораздо проще было бы проводить Сеои-гаке (проворот с колен).

Теоретические константы планирования учебного процесса с учетом взаимных пропорций тела

Анализ классификаций телосложения в вышеприведенных работах и собственные исследования дают основание обобщить все подходы и привести в более удобную систему для планирования индивидуализированной технической подготовки.

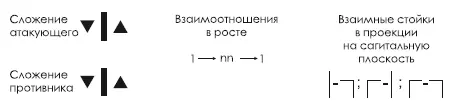

На вышестоящем уровне (после взаимных стоек в проекции на горизонтальную плоскость) учитывается рост: средний, длинный, короткий. При определении предпочтительных технических действий целесообразно ограничиваться понятиями: выше противника (1), ниже противника (n). На нижележащем уровне располагаются две равнозначные категории признаков (схема 9.6.1). С одной стороны, это уже знакомые стойки в проекции на сагиттальную плоскость, с другой – особенности строения тела атакующего и противника (ширина плеч, таза, длина туловища, длина ног). Всего может быть 144 сочетания.

Схема 9.6.1

Подчиненность признаков, влияющих на технико-тактические предпочтения в спортивной борьбе (по Ю. А. Шулике, 1988)

С целью сокращения количества возможных сочетаний было принято три типа, характеризующих пропорции тела борцов среднего роста (в своей весовой категории).

1. Широкоплечие(V) – с несколько уплощенной грудной клеткой, тазом средней ширины, ногами средней длины. ОЦТ располагается в пределах нормы. Такие признаки позволяют при относительно свободном выходе со стартовой позиции (при разгоне) создавать большое количество движения («живую силу снаряда»). Это обеспечивается: выгодным приложением мышечных усилий при относительно коротких ногах (по сравнению с легкоатлетами, игровиками);

• выгодным приложением мышечных усилий при относительно широком тазе (по сравнению с гимнастами);

• большим радиусом при вращении плечевой оси. Высокорослые борцы с таким сложением имеют, как правило, относительно длинные ноги и более высокорасположенный ОЦТ. Это дает определенные преимущества, но ставит проблему повышения устойчивости в атаке и защите.

Низкорослые этого же типа имеют более короткие ноги и более широкие плечи. Это позволяет вести более «силовую» борьбу с приложением усилий в основном к плечевому поясу противника.

2. Среднеплечие(П) имеют длинное цилиндрическое туловище, средней ширины таз, короткие и сильные ноги. Несмотря на сравнительно узкие плечи, плечевые суставы таких борцов обеспечены мощными дельтовидными мышцами. ОЦТ расположен в пределах нормы. При таком сложении эффективны приемы с разгибанием в коленном и тазобедренном суставах, вращательные движения в проекции на сагиттальную плоскость (за счет мышц-сгибателей, разгибателей туловища). Сравнительно узкие плечи позволяют достаточно легко прорываться на ближнюю дистанцию (особенно с отворачиванием от противника). Высокорослые борцы с таким сложением встречаются сравнительно редко. Низкорослых борцов с такой фигурой тяжело выводить из равновесия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: