Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Название:Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-07630-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник краткое содержание

Приобретение способности защитить себя и своих близких всегда было и будет первейшим стремлением человека (особенно мужчины). Поэтому боевые искусства являются наиболее биологически и социально значимыми видами физической деятельности.

Занимаясь ими, можно быстро и достаточно легко получить квалификационную степень в виде пояса какого-либо цвета или даже мастерский дан, но настоящую боевую подготовку можно получить только завершив ее каким-либо единоборством.

Далеко не все люди могут сразу начать заниматься единоборствами по физическим кондициям или психологическим особенностям. В этом отношении система Дзюдо представляет особую ценность как наиболее «постепенный», втягивающий вид физической и психической деятельности (именно как система физического воспитания и система военно-прикладной физической подготовки).

Это качество Дзюдо обеспечивает его преподавателю постоянную «ангажированность». Естественно, для этого он должен в совершенстве владеть техникой и тактикой дзюдо, педагогическими навыками обучения и организаторскими способностями.

Учебник предназначен для использования в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, училищах олимпийского резерва, физкультурных техникумах. Новые подходы в области интерпретации техники и тактики спортивной борьбы, периодизации тренировочных нагрузок, в области обеспечения массовости и сохранения контингента обучаемых позволяют использовать его в учебном процессе институтов физической культуры.

Дзюдо. Система и борьба: учебник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

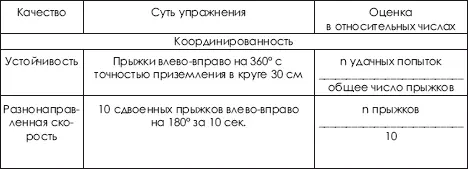

На наш взгляд, более полезным было бы организовать мотивацию повышения физических качеств путем организации соревнований с самим собой.

Таблица 12.6.1

Выписка из нормативной части программы по дзюдо (2003)

В соответствии с программой, на каждом этапе контрольные нормативы ужесточаются и увеличивается их перечень в сторону усложнения заданий и с акцентом на специальные упражнения.

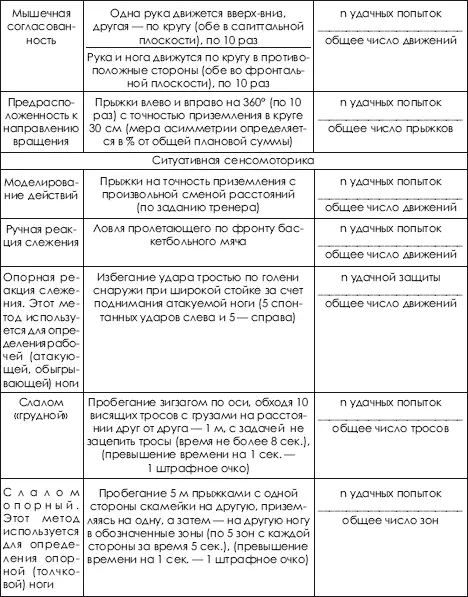

Кроме вышеперечисленных чисто кондиционных упражнений, для использования на ранних этапах подготовки целесообразно включить еще ряд легко оцениваемых упражнений, более детально расшифровывающих сенсомоторные задатки и в дальнейшем степень их развития (табл. 12.6.2).

Таблица 12.6.2.

Перечень тестов характеризующих степень развития сенсомоторных качеств

12.7. Учет и регулирование функциональных нагрузок (педагогический контроль функциональных состояний)

По мнению ведущих специалистов спорта, резервы дальнейшего повышения тренировочных нагрузок почти исчерпаны. Подготовленность борца в будущем, по их мнению, должна будет осуществляться за счет более совершенного использования различных средств тренировки, создания более рациональных соотношений объема и интенсивности нагрузки, за счет использования различных форм восстановления и др.

В этих условиях резко возрастает необходимость более точно использовать различные средства тренировки. Борьба, как ациклический вид спорта, представляет значительные трудности для исследователей и тренеров в определении действенности средств тренировки.

Если объем тренировочных нагрузок в борьбе измерить легко, то интенсивность до сих пор оценивается приблизительно, хотя в последнее время точность ее оценки значительно возросла.

Наиболее информативным из доступных для тренера показателей является частота сердечных сокращений (ЧСС).

Так, ЧСС данного спортсмена в состоянии большей тренированности является более низкой и ритмичной.

Хорошая амплитуда ЧСС, т. е. относительно низкая частота в покое и высокая во время нагрузки при быстром восстановлении после нее, говорит о хороших функциональных возможностях спортсменов.

Однако при оценке нагрузки по ЧСС следует учесть, что этот показатель не всегда соответствует уровню потребления кислорода. Потребление кислорода более точно характеризует работоспособность борца.

С ростом тренированности снижается ЧСС и соответственно повышается потребление кислорода. Следовательно, потребление кислорода при одной и той же ЧСС определяется ростом тренированности спортсмена в данный момент.

По показателям ЧСС и потреблению кислорода в лабораторных условиях можно зафиксировать объем и интенсивность данной нагрузки достаточно точно. Но такие способы получения данных непригодны в условиях непосредственного взаимодействия борцов, боксеров, игровиков.

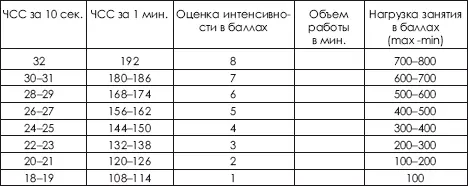

Для оценки величины полученной нагрузки в этих случаях используют оценку в условных единицах. Например, интенсивность соревновательной или тренировочной схватки, проведенной в острой борьбе с равным партнером в течение 6–8 мин., оценивается в 7–8 баллов и соответствует ЧСС 180–192 уд./мин. Интенсивность тренировочной схватки в течение 12 мин. или соревновательной в течение 10 мин. при ЧСС в среднем 156–174 уд./мин оценивается в 5–6 баллов. Интенсивность учебной схватки в течение 40 мин. при ЧСС 132–150 уд./мин. оценивается в 3–4 балла. Выполнение различных упражнений в течение 60 мин. при ЧСС 108–126 уд./мин. оценивается в 1–2 балла.

Далее нагрузка в целом определяется в условных единицах путем умножения объема, выраженного в минутах, на балл соответствующей интенсивности (табл. 12.7.1).

Таблица 12.7.1. Шкала определения нагрузки в условных единицах (по В.М. Андрееву и др., 1974) (по А. А.Новикову и В.И.Сытнику)

Тренер, дав, например, 10-минутное задание, после его выполнения дает команду зафиксировать пульс за 10 сек. После перевода его в условный балл, этот балл умножается на время выполняемого задания. В итоге, все баллы оцененной таким образом нагрузки суммируются.

Если на данную тренировку запланирована общая нагрузка в 500 условных единиц и кто-то набрал таких единиц уже к половине тренировки, для него занятия заканчиваются с последующим разбором причин такого эффекта.

Принято считать 300 у. е. – малой, 500 у. е. – средней и 700 у. е. – большой нагрузкой.

Следует учитывать тот факт, что каждый человек уникален по всем функциям и использование среднегрупповых критериев оценки, по меньшей мере, некорректно.

Тем не менее, данная методика если и неидеальная, но она хотя бы приближенно позволяет не допустить функциональных перегрузок.

Умело изменяя объем и интенсивность упражнений, тренер может удерживать на нужном уровне или изменять нагрузку. Одна и та же нагрузка может быть выполнена в одних случаях за счет большего объема, в других – за счет большей интенсивности.

Пульсометрия, осуществляемая систематически по единой методике, на первых порах служит хорошим средством накопления данных и способствует приобретению опыта преподавателей в оценке используемых ими средств тренировки.

Хорошо, если преподаватель время от времени сравнивает данные пульсометрии конкретных спортсменов с данными их углубленных медицинских обследований.

Со временем работа с одним и тем же контингентом спортсменов позволит преподавателю применять эти данные для планирования общей и регулирования индивидуальной нагрузки.

Желательно, чтобы каждый спортсмен знал свою фоновую частоту сердечных сокращений.

Она вычисляется путем суммирования ЧСС исходного перед занятиями пульса в течение недели (при том условии, что данный спортсмен здоров) и вычисления средней арифметической.

В ходе непосредственной подготовки к соревнованиям тренеры, как правило, решают проблему снятия у борцов эффекта нарастающего утомления, а попросту – повышения качества специальной выносливости за счет противодействия «сбивающим факторам» соревновательного поединка. В данных комплексной научной группы сборной команды России по греко-римской борьбе приводится процентное соотношение влияния различных факторов на эффективность соревновательных результатов (табл.12.7.2), что приводит к мысли о различных ипостасях одного и того же фактора, отрицательно влияющего на это качество, – фактора психологического.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: