Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Название:Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-07630-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник краткое содержание

Приобретение способности защитить себя и своих близких всегда было и будет первейшим стремлением человека (особенно мужчины). Поэтому боевые искусства являются наиболее биологически и социально значимыми видами физической деятельности.

Занимаясь ими, можно быстро и достаточно легко получить квалификационную степень в виде пояса какого-либо цвета или даже мастерский дан, но настоящую боевую подготовку можно получить только завершив ее каким-либо единоборством.

Далеко не все люди могут сразу начать заниматься единоборствами по физическим кондициям или психологическим особенностям. В этом отношении система Дзюдо представляет особую ценность как наиболее «постепенный», втягивающий вид физической и психической деятельности (именно как система физического воспитания и система военно-прикладной физической подготовки).

Это качество Дзюдо обеспечивает его преподавателю постоянную «ангажированность». Естественно, для этого он должен в совершенстве владеть техникой и тактикой дзюдо, педагогическими навыками обучения и организаторскими способностями.

Учебник предназначен для использования в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, училищах олимпийского резерва, физкультурных техникумах. Новые подходы в области интерпретации техники и тактики спортивной борьбы, периодизации тренировочных нагрузок, в области обеспечения массовости и сохранения контингента обучаемых позволяют использовать его в учебном процессе институтов физической культуры.

Дзюдо. Система и борьба: учебник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поскольку психология имеет дело с субъективным восприятием социально значимых для индивида внешних условий, влияющим на вегетативную регуляцию, воспитание психологической устойчивости в значительной мере зависит от того, как индивид оценивает свою роль в определенной деятельности, какова самооценка его деятельности.

Одни психические проявления перестраиваются за счет привыкания в процессе тренировки и соревнований, а другие – за счет снижения уровня притязаний при выступлении на соревнованиях.

Развивая эту мысль, можно снизить психологический прессинг за счет автоматизации комплексов деятельности, сведя его проводящие пути на нижние уровни «готических сводов». В этом случае необходима логичность технико-тактических моделей деятельности при организации подготовки единоборцев, поскольку в ходе схватки (боя) формирование новых и, главное, оптимальных моделей весьма энергоемко, что и предопределяет фактор снижения специальной выносливости.

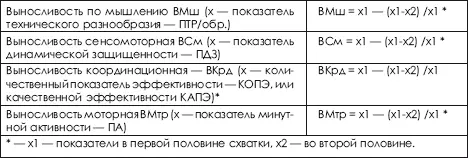

Учитывая, что на сегодня методика определения специальной выносливости в борьбе при выполнении бросков манекена является эфемерной, предлагается определять ее, используя формулы психолого-педагогического контроля (табл. 12.7.3).

Таким образом, если утомление начинается с коры головного мозга, специальная выносливость – это способность:

• не столько долго выполнять простую работу;

• не столько длительно выполнять работу без искажений;

• не столько длительно сохранять способность к адекватным действиям в ситуациях;

• сколько формировать стратегию и тактику использования различных двигательных действий в психострессорных условиях. Поскольку последнее качество зависит от работы ассоциативных полей

высших отделов КГМ, на функционирование которых влияет масса избыточной информации, неспособность адекватно решать задачи, что зачастую оценивается как усталость, может вызываться факторами биологического страха или социальной тревожности. Поэтому наиболее оптимальными путями повышения «абсолютной» выносливости должны быть:

• обучение технике и тактике в соответствии с оптимальной моделью пространственно-смысловой деятельности в единоборстве;

• доведение технико-тактических умений до уровня автоматизма (при условии соответствия девизу единоборств «о минимуме технических действий для максимума возможных в бою ситуаций»);

• многократное участие в соревнованиях с постепенным повышением уровня стрессовости.

Таблица 12.7.3

Формулы определения уровней нарушения в управлении движениями

В заключение следует отметить, что состоявшихся спортсменов нет нобходимости понуждать к увеличению или продлению тренировочных нагрузок. Более сложная задача тренера, уследить за тем, чтобы слишком озадаченные спортивным результатом борцы не перегрузились, поскольку значительная часть спортсменов высших разрядов относится к шизоидному типу (не в худшем смысле) и, как правило, часто не замечают физиологической усталости, что приводит к необратимым разрушающим последствиям.

12.8. Медицинский контроль функциональных состояний в процессе тренировок

Кроме педагогического контроля развития физических качеств,необходимо постоянно контролировать и нормировать функциональные нагрузки. Для этой цели используется медико-педагогический контроль.

В его состав входит проба Руффье (Ю. П. Замятин, 1994; Ю. П. Замятин и др., 1981), которую может осуществлять каждый тренер, не обращаясь к услугам представителей медицины.

Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое, сидя после 5-минутного отдыха (Р1). Затем выполняется 30 глубоких приседаний за 45 секунд (под метроном) с выпрямлением рук перед собой. Во время подъема руки опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного отдыха – в положении сидя (Р3). Тестирование проводится перед каждым тренировочным занятием с максимальной и субмаксимальной нагрузкой. Оценка физической работоспособности производится по формуле: R = (Р1 + Р2 + Р3 – 200) / 10.

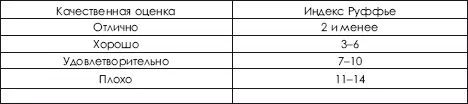

Высокий уровень тренированности сердечно-сосудистой системы обеспечивает выполнение данной тестовой нагрузки преимущественно за счет увеличения ударного объема крови при незначительном увеличении частоты пульса и быстром восстановлении. Для спортивной борьбы разработаны критерии оценки индекса Руффье (табл. 12.8.1).

Таблица 12.8.1

Качественная оценка пробы Руффье

Кроме этих методов используется ортостатическая проба,свидетельствующая об общем функциональном состоянии, суть которой заключается в измерении пульса в двух-трех положениях.

При разнице между пульсом лежа и пульсом стоя до 12 ударов в мин. состояние считается хорошим. При разнице в 16–20 ударов – удовлетворительным. При разнице свыше 20 ударов – неудовлетворительным. В этом случае необходимо прекратить тренировки.

Это может мспользоваться каждым спортсменом и самим тренером.

Использование слишком большого перечня медицинских средств контроля за функциональным состоянием спортсменов в процессе тренерской работы требуют привлечения целых бригад.

В условиях предсоревновательных сборов такое обслуживание возможно и включает в себя:

• определение адаптации к работе по Индексу функционального состояния (ИФС);

• определение общей работоспособности по гарвардскому степ-тесту;

• определение анаэробных возможностей по показателю максимальной анаэробной мощности (МАМ) и т. д.

В реальных условиях работы тренера по единоборствам (а не в легкой или тяжелой атлетике) нет возможности отвлекаться на контролирование функциональных нагрузок.

Учитывая факт того, что интенсивная нагрузка на функциональные системы организма ложится на уже устоявшихся спортсменов, тренер не может не доверять спортсмену в его оценке собственного текущего состояния. Поэтому целесообразно ориентироваться на субъективное состояние спортсменов.

Единственным препятствием к объективной оценке функционального состояния является их целеустремленность и зачастую неспособность вовремя уловить состояние перетренированности.

Таким образом, тренер должен не столько понуждать спортсмена к увеличению функциональных нагрузок, сколько следить за тем, чтобы они не перегрузились.

12.9. Проблемные вопросы организации многолетней физической подготовки в борьбе дзюдо

Интервал:

Закладка: