Александр Кондратов - Загадки Великого океана

- Название:Загадки Великого океана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1974

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кондратов - Загадки Великого океана краткое содержание

Когда-то Тихий океан открывали Кук, Лаперуз, Лисянский, Крузенштерн, Литке и другие. В наши дни идет новое открытие величайшего океана — открытие его дна, гигантской подводной страны, занимающей 1/3 поверхности нашей планеты. Исследование Тихого океана и его дна связано с решением вопроса, который вот уже около двухсот лет горячо обсуждается учеными всего мира: не существовала ли некогда в Тихом океане обширная страна (материк или группа архипелагов), ныне погруженная на дно? Гипотеза о затонувшей земле связана с целым рядом других гипотез: океанографических, археологических, лингвистических, зоологических, этнографических, геологических и т. д.

Книга «Загадки Великого океана», рассчитанная на широкий круг читателей, продолжает цикл работ автора, посвященных загадкам океанов и затонувших земель.

«Загадки Великого океана» — двадцать первая книга Александра Кондратова. Книги Кондратова посвящены «стыку» гуманитарных и точных наук, от математической поэтики до подводной археологии. Автор принимал участие в обработке материалов Норвежской археологической экспедиции на остров Пасхи и восточную часть Тихого океана, организованной и руководимой Туром Хейердалом. Его статья «Иероглифические знаки и различные списки в рукописях с острова Пасхи» вошла во второй том «Трудов» этой экспедиции.

Книги Александра Кондратова переведены на многие языки народов СССР и мира. Он — кандидат филологических наук, член Научного совета по кибернетике, член Союза журналистов СССР и научный обозреватель «Недели». Книга «Загадки Великого океана» открывает трилогию, посвященную «стыку» наук о человеке и наук О Земле.

Рецензент: д-р геол. — минер. наук Г. С. Ганешин

Загадки Великого океана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тур Хейердал объясняет это наименование тем, что «ни один другой остров не мог позволить себе присвоить громкое имя “Пуп Земли”, ибо “остров Пасхи с его развитой культурой предстает перед нами краеугольным камнем в древней истории восточной части Тихого океана”. Однако происхождение такого названия можно трактовать и по-другому: многие племена и народы, жившие в изоляции, считали свою родину “центром вселенной” и т. п. (кстати, “пупом Земли” называли Иерусалим древние иудеи). Можно объяснить название “Пуп Земли” и в духе гипотезы о Пацифиде, причем ссылаясь на предания самих островитян: это последний гористый остаток большой земли, затонувшей в океане. Наконец, возможно и четвертое решение: само название “Те-Пито-о-те-Хенуа” является поздним, а древнего наименования у острова Пасхи… просто не было, ибо, живя в полной изоляции от других народов, население его давало названия только отдельным частям острова! Сам же остров наименования не имел.

Макмиллан Браун и другие приверженцы Пацифиды считают, что капитан Дэвис видел в 1687 году остров Пасхи и рядом с ним — обширную низменную землю, которая впоследствии затонула. Однако есть и другая точка зрения: на самом деле Дэвис видел какие-то другие острова, например Тимоэ и Мангареву (один из этих островов горист, а другой — низменный). Есть и третья: Дэвис вообще не открывал никаких островов, это был обман зрения или просто обман: такими сенсационными “открытиями” частенько мистифицировали географов капитаны, плававшие в Южных морях.

Первый миссионер на острове Пасхи, Эжен Эйро, был и первым (и единственным) европейцем, который увидел многочисленные памятники самобытного письма островитян (капитан Гонсалес видел лишь подписи вождей). После крещения островитяне либо попрятали дощечки с письменами в тайные родовые пещеры, либо сожгли их, как “языческие”. В 1864 году Эйро сообщал: “Во всех домах есть деревянные дощечки или палки, покрытые какими-то иероглифическими знаками. Это фигуры неизвестных на острове животных; туземцы чертят их с помощью острых камней (обсидиан). Каждая фигура имеет свое название; но так как они делают такие дощечки в редких случаях, это заставляет меня думать, что знаки, остатки древнего письма, сохранились у них по обычаю, которому они следуют, не ища в нем смысла”.

Когда же несколько дощечек попало в руки первого исследователя письмен острова Пасхи, епископа Таити Жоссана, он уже “не видел письмен, которые связывали бы отдельные понятия между собой”, не было также “неизвестных на острове животных”, вообще никаких убедительных признаков древности. Если они и существовали, на что как будто указывает сообщение брата Эйро, можно лишь предполагать, что все они стали жертвой пламени. Сколь прискорбно, что до нас не дошла ни одна из древних дощечек! Те, которые я спас, явно относятся к более позднему времени, и я почти уверен, что они представляют собой лишь остатки письменности былой поры, ведь мы видим на них только то, что есть в природе этого маленького острова».

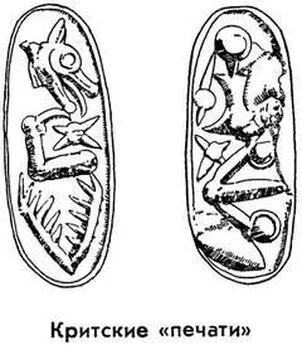

Однако не все исследователи письмен острова Пасхи согласны с Жоссаном. Например, один из знаков, по мнению Жоссана изображающий крысу, трактуется Туром Хейердалом как изображение животного, наделенного признаками кошачьих (типа ягуара), у которого «круглая голова со свирепо разинутой пастью, тонкая шея и сильно выгнутое туловище, опирающееся на длинные согнутые ноги». Хейердал полагает, что этот знак — свидетельство южноамериканского происхождения письма острова Пасхи (ведь здесь никаких кошачьих не водится и никогда не водилось). Другой исследователь, фон Хевеши, трактовал тот же самый знак как стилизованное изображение обезьяны и связывал письменность и культуру острова Пасхи с древнейшей цивилизацией, существовавшей в долине Инда около 5000 лет назад. Если еще учесть, что этот же самый знак трактовался как «человек», то картина получится и вовсе занятная. Кого же все-таки изображает иероглиф: крысу, ягуара, обезьяну или человека?

Дело тут в том, что знаки письмен острова Пасхи, «говорящего дерева» (кохау ронго-ронго), очень сильно стилизованы, к тому же наносились они зубом акулы на твердое дерево. Дощечки претерпевали всяческие приключения, прежде чем попасть в руки ученых. Неудивительно, что крайне трудно — а порой и просто невозможно — установить, какой предмет, растение, животное и т. д. изображает тот или иной знак. В силу этого остается открытым вопрос: действительно ли видел Эжен Эйро «неизвестных на острове животных», или же его ввела в заблуждение схематичность знаков кохау ронго-ронго.

До конца не решен и вопрос о дорогах, пересекающих остров Пасхи и ведущих «в никуда», — они обрываются прямо у берега океана. А в одной из легенд, записанных на острове Пасхи, — причем, по утверждению островитян, эта легенда запечатлена на одной из дощечек кохау ронго-ронго! — рассказывается о некоем Хеке («Осьминог»), который строил дороги, пересекавшие остров по всем направлениям. Сам Хеке сидел в центре острова, дороги напоминали паутину паука, и никто не мог установить, где конец и где начало этих дорог.

«Право, почему бы не прогуляться по этим мощеным дорогам? В нашей экспедиции был водолаз, и теперь вместе с ним мы направились к ближайшей мощеной дороге, исчезавшей в глубине океана. Это было неповторимое зрелище: наш водолаз в зеленом скафандре и кислородной маске с хоботом шел по дороге в Му, громыхая по широкой мостовой ботинками. В одной руке он держал огненно-красный резервуар с фотоаппаратом, напоминавшим корабельный фонарь; изящно помахав другой рукой, он направился с сухой мостовой прямо в море; можете не сомневаться, он найдет дорогу в Му», — так описывает Хейердал поиски продолжения дорог на дне. Поиски эти длились долго, но к открытию «страны Му», конечно, не привели. Дорога «доходила лишь до кромки воды, дальше шли одни карнизы, кораллы и глубокие трещины, затем подводный склон обрывался вертикально в синюю бездну и там водолаз увидел несколько огромных рыб».

Сомнений, казалось, быть не может — романтическая картина великанов острова Пасхи, статуй, стоящих на дне, памятная нам с детства по роману Адамова «Тайна двух океанов», так и останется достоянием фантастики… Но, по мнению профессора Н. Ф. Жирова, «заключение Тура Хейердала, что в результате исследования аквалангистов не было обнаружено продолжения дорог под водой, у острова Пасхи, неубедительно — оседание могло произойти на бóльшую глубину, чем та, которая доступна для аквалангистов. Притом как раз край обрыва мог подвергнуться сильным деформациям, уничтожившим при разломе следы подводного продолжения дорог».

Значит, и здесь нет единого мнения среди ученых!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: