Александр Кондратов - Загадки Великого океана

- Название:Загадки Великого океана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1974

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кондратов - Загадки Великого океана краткое содержание

Когда-то Тихий океан открывали Кук, Лаперуз, Лисянский, Крузенштерн, Литке и другие. В наши дни идет новое открытие величайшего океана — открытие его дна, гигантской подводной страны, занимающей 1/3 поверхности нашей планеты. Исследование Тихого океана и его дна связано с решением вопроса, который вот уже около двухсот лет горячо обсуждается учеными всего мира: не существовала ли некогда в Тихом океане обширная страна (материк или группа архипелагов), ныне погруженная на дно? Гипотеза о затонувшей земле связана с целым рядом других гипотез: океанографических, археологических, лингвистических, зоологических, этнографических, геологических и т. д.

Книга «Загадки Великого океана», рассчитанная на широкий круг читателей, продолжает цикл работ автора, посвященных загадкам океанов и затонувших земель.

«Загадки Великого океана» — двадцать первая книга Александра Кондратова. Книги Кондратова посвящены «стыку» гуманитарных и точных наук, от математической поэтики до подводной археологии. Автор принимал участие в обработке материалов Норвежской археологической экспедиции на остров Пасхи и восточную часть Тихого океана, организованной и руководимой Туром Хейердалом. Его статья «Иероглифические знаки и различные списки в рукописях с острова Пасхи» вошла во второй том «Трудов» этой экспедиции.

Книги Александра Кондратова переведены на многие языки народов СССР и мира. Он — кандидат филологических наук, член Научного совета по кибернетике, член Союза журналистов СССР и научный обозреватель «Недели». Книга «Загадки Великого океана» открывает трилогию, посвященную «стыку» наук о человеке и наук О Земле.

Рецензент: д-р геол. — минер. наук Г. С. Ганешин

Загадки Великого океана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Мореплаватели солнечного восхода» — так назвал Те Ранги Хироа своих земляков-полинезийцев, покоривших воды величайшего океана планеты. «Мореплавателями видимого берега» можно назвать первобытных людей, которые с помощью бревен и тому подобных средств передвижения по воде преодолевали узкие проливы, некогда отделявшие Австралию, Америку, острова Океании от Евразиатского материка (только на нем — или в Африке — могло появиться человечество). Но, быть может, им и вообще не нужно было быть «мореплавателями»? Быть может, сухопутные мосты соединяли континенты и архипелаги, и по этим мостам первобытный человек с легкостью проник и в Новый Свет, и в Австралию, и на Японские острова, да и на многие острова Океании?

Геология и океанография показали, что четвертичный период, несмотря на свою «мимолетность» в масштабе всей истории планеты, был насыщен событиями, преобразовавшими лик планеты. «За последнее время резко изменяется взгляд на четвертичный период как на малозначащий и очень короткий отрезок геологической истории. Еще не так давно — а именно лет 30–40 назад — единственным крупным событием четвертичного периода признавалось великое материковое оледенение. Теперь же становится все более и более очевидным, что он исключительно богат событиями, — пишет доктор биологических наук Г. У. Линдберг. — Новый раздел науки о Земле — геология моря — заставляет изменить наше представление о древности и неизменности рельефа дна океанов и признать, что океаническое дно претерпевало, в частности, в четвертичное время, поднятия и опускания, не меньшие, но, может быть, и более крупные, чем те, с которыми встретились неотектонисты, исследуя горные страны на материках».

Горные страны на материках, которые исследует неотектоника, наука о движениях и деформациях коры, происходящих в течение последних 25 миллионов лет, — это Анды, Кавказ, Кордильеры, Памир, Гималаи, то есть все величайшие горные системы планеты. Подводные горы, как вы знаете, могут соперничать с ними по размерам и абсолютной высоте. И формирование многих из них, возможно, происходило в ту же эпоху и было вызвано теми же процессами в недрах Земли, которые вызвали вздымание Анд, Гималаев и других хребтов.

В четвертичный период грандиозные преобразования происходили как на суше, так и в океане. Последним из них было великое оледенение, сковавшее, по подсчетам К. К. Маркова, около ста миллионов квадратных километров планеты. Естественно, что расположение моря и суши было иным, чем ныне: уровень океанских вод, значительная часть которых превратилась в льды, заметно понизился.

Тогда-то и начал человек открывать новые земли не только на «суше», но и преодолевать пространства, которые ныне являются дном заливов, проливов и морей Великого океана.

Часть седьмая

«Мосты» и шельфы

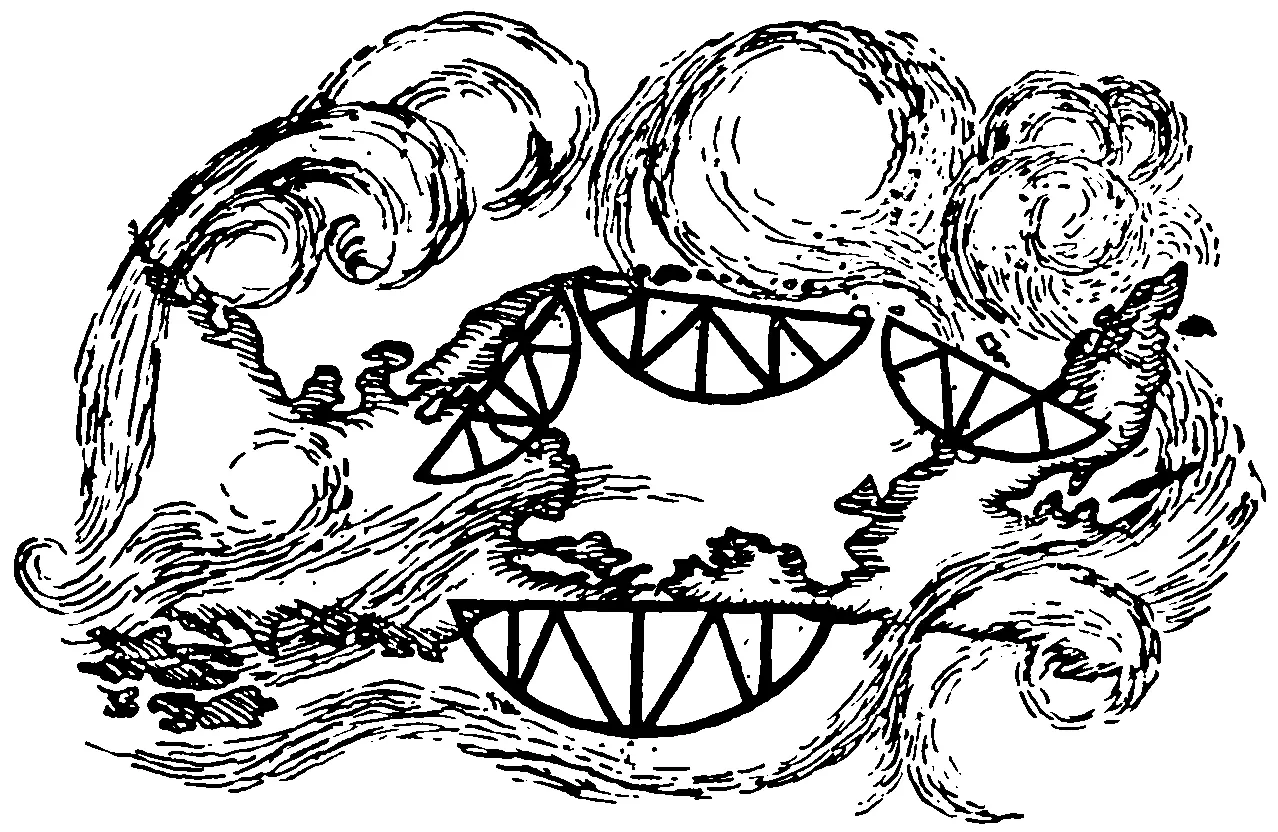

Берингия — «мост» в Америку

«Географ сошёл с ума совершенно неожиданно: однажды он взглянул на карту обоих полушарий и не нашел на ней Берингова пролива…». Вы, вероятно, помните начало этой трагической истории, описанной в «Золотом теленке» Ильфом и Петровым. Закончилась же она тем, что начальство получило выговор за головотяпство и «пропуск» Берингова пролива на карте мира. Но, если продолжить шутку, то быть может, начальство наказали зря, ибо злополучного Берингова пролива и не должно было быть, поскольку карта отражала события тысячелетней давности. В конце последнего ледникового периода, как установили ученые, на месте Берингова пролива был перешеек суши, соединявший два материка — Азию и Америку.

Берингия (или Берингида), затонувшая суша, последними остатками которой являются нынешние скалистые островки Св. Лаврентия и Диомида, привлекает внимание геологов и океанографов. Но еще большее внимание уделяют ей представители гуманитарных наук — антропологии, лингвистики, этнографии, археологии. Ибо по этому «мосту» суши, связывавшему когда-то Старый и Новый Свет, по мнению большинства ученых, человек впервые попал в Америку, а потом заселил ее. Это было одним из величайших событий в истории человечества.

«Именно в полярной области, в пределах Берингова моря, находится единственный известный нам положительно мост из Старого Света в Новый, — писал замечательный исследователь народов Севера В. Г. Богораз. — В последнее время было предложено назвать этот перешеек Берингией… заселение Америки, или, точнее говоря, северо-западной части Северной Америки происходило из Азии по указанному перешейку Берингии», когда «цепь племен северной части Тихоокеанского прибрежья в прошлом сплошной дугой распространялась из Азии в Америку».

Но прежде чем остановить свой выбор на Берингии, ученые порядком поломали голову над тем, каким путем мог попасть в Новый Свет человек. Проблема происхождения индейцев Америки, собственно говоря, началась с той поры, когда стало ясно, что плавания Колумба открыли совершенно новую часть света, населенную неведомыми народами, а не далекую, но все-таки знакомую Индию. В начале XVI века обсуждался вопрос о том, считать ли индейцев, жителей Нового Света, потомками Адама: в библейской генеалогии племен и народов о людях Америки ни слова не говорилось. В 1537 году специальная булла римского папы «признала» индейцев «потомками Адамовыми» и одухотворенными существами. И тотчас же встал вопрос о том, откуда же взялись в Америке «потомки Адамовы».

«Нужно было срочно разъяснить, как индейцы попали в Америку. Не удивительно, что богословы XVI века, знатоки Библии и сочинений Платона (считавшегося “благочестивым язычником”) сразу вспомнили о десяти пропавших коленах Израиля и об атлантах Платона, когда понадобилось обосновать происхождение индейцев от Адама и Евы, — пишет советский историк и лингвист Ю. В. Кнорозов в предисловии к книге Роберта Уокопа “Затонувшие материки и исчезнувшие племена”, посвященной теориям происхождения индейцев Америки. — “Теория” происхождения индейцев от десяти пропавших колен Израиля благополучно дожила до XIX века, а затем была включена в официальную доктрину мормонов. “Теория” происхождения американских индейцев от атлантов Платона в разнообразных вариантах также удержалась до XIX века, а затем вошла в официальную доктрину теософов».

Таким образом, не только наука, но и религиозная секта мормонов (которая является фактическим хозяином в штате Юта в США), и мистическое Теософское общество внесли свой «вклад» в проблему происхождения индейцев. А каких только гипотез и предположений не высказывалось различными дилетантами, любителями древности, «ура-патриотами» своих стран и «всей Америки», наконец, профессиональными учеными! Предками жителей Нового Света, а тем более, основателями высоких цивилизаций доколумбовой Америки назывались жители долины Нила и долин Тигра и Евфрата, египтяне и шумеры. Японцы, которых могло занести в Новый Свет течение Куросио, и баски, живущие на противоположном конце континента Евразии, в погоне за китами, открывшие Америку. Мореплаватели-финикияне и кочевники-гунны, «татары и самоеды», создатели древнейшей цивилизации Индостана, римляне, греки, хетты Малой Азии, кхмеры Камбоджи, скифы, кельты, персы, малайцы, берберы Северной Африки и мандинго, живущие на атлантическом побережье Западной Африки, загадочные этруски, беглецы из гибнущей Трои, китайские буддисты, «монголы на слонах»… В XVII веке посетивший Прибалтику испанец Энрико Мартинес сделал вывод о том, что жители окрестностей Риги поразительно похожи на индейцев Америки, а, стало быть, последние происходят из Прибалтики. В середине XX столетия некто Харолд Гледвин выпускает книгу, где столь же «доказательно» убеждает читателей поверить в то, что начало высоким цивилизациям Нового Света положено исчезнувшим флотом Александра Македонского: флот этот ухитрился пересечь два океана, Индийский и Тихий, высадиться в Новом Свете и основать культуры майя в Центральной Америке и перуанскую — в Южной. («Мистер Гледвин подходит к проблеме происхождения американской культуры с тяжеловесной игривостью пожилого джентльмена, похлопывающего новую секретаршу пониже спины. Если ей это придется не по душе, он утешит себя мыслью, что она лишена чувства юмора; если же возражений не последует, то дальнейшие шаги будут совершенно очевидны», — язвительно писал видный американский этнограф Р. Линтон в рецензии на книгу Гледвина).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: