Яков Перельман - Занимательная астрономия

- Название:Занимательная астрономия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:неизвестен

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Перельман - Занимательная астрономия краткое содержание

Настоящая книга, написанная выдающимся популяризатором науки Я.И.Перельманом, знакомит читателя с отдельными вопросами астрономии, с ее замечательными научными достижениями, рассказывает в увлекательной форме о важнейших явлениях звездного неба. Автор показывает многие кажущиеся привычными и обыденными явления с совершенно новой и неожиданной стороны и раскрывает их действительный смысл.

Задачи книги – развернуть перед читателем широкую картину мирового пространства и происходящих в нем удивительных явлений и возбудить интерес к одной из самых увлекательных наук – к науке о звездном небе.

Для всех, кто интересуется астрономией, в том числе учителей, лекторов, руководителей кружков, любознательных школьников.

Занимательная астрономия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наша модель еще не достроена. Крайние, наиболее отдаленные звезды Млечного Пути, разместятся в модели на расстоянии 30 000 Мм – почти в 100 раз дальше Луны. Но Млечный Путь – не вся вселенная. Далеко за его пределами расположены другие звездные системы, например та, которая видна даже простым глазом в созвездии Андромеды, или также доступные невооруженному зрению Магеллановы Облака. На нашей модели пришлось бы представить Малое Магелланово Облако в виде объекта с поперечником в 4000 Мм, Большое – в 5500 Мм, удалив их на 70 000 Мм от модели Млечного Пути. Модели туманности Андромеды мы должны были бы дать поперечник в 60 000 Мм и отодвинуть ее от модели Млечного Пути на 500 000 Мм, т. е. почти на действительное расстояние Юпитера!

Самые отдаленные небесные объекты, с какими имеет дело современная астрономия, – это скопления галактик далеко за пределами нашего Млечного Пути. Расстояние их от Солнца превышает 1 000 000 000 световых лет. Представляем читателю самостоятельно рассчитать, как должно изобразиться подобное расстояние в нашей модели. Вместе с тем читатель получит некоторое представление о размерах той части вселенной, которая доступна оптическим средствам современной астрономии.

Ряд относящихся сюда сопоставлений читатель найдет также в моей книге «Знаете ли вы физику?».

Интересующимся особенностями звезд и устройством звездной вселенной советуем внимательно прочитать следующие книги:

Воронцов-Вельяминов Б. А., Очерки о вселенной. Изд. 5-е. Физматгиз, 1964.

Агекян Т. А., Звездная вселенная. Изд. 2-е. Гостехиздат, 1955.

Дорожкин Н.Я., Космос. Загадочный мир Вселенной. ACT: Астрель: Ермак, 2004.

Глава пятая

ТЯГОТЕНИЕ

Куда упал бы снаряд, пущенный отвесно вверх из пушки, установленной на экваторе? Такая задача обсуждалась лет двадцать назад в одном журнале применительно к воображаемому снаряду, пущенному со скоростью 8000 м в первую секунду; снаряд этот должен через 70 минут достичь высоты 6400 км (земного радиуса). Вот что писал журнал:

«Если снаряд выпущен отвесно вверх на экваторе, то он при вылете из орудия обладает еще и круговой скоростью точек экватора по направлению на восток (465 м/с). С этой скоростью снаряд будет переноситься параллельно экватору. Точка на высоте 6400 км, находившаяся в момент выстрела отвесно над точкой отправления снаряда, перемещается по кругу двойного радиуса с двойною скоростью. Она, следовательно, опережает снаряд в восточном направлении. Когда снаряд достигнет высшей точки своего пути, он будет находиться не отвесно над пунктом отправления, а отстанет от него к западу. То же произойдет и при обратном падении снаряда. В результате снаряд за 70 минут полета вверх и обратно отстанет примерно на 4000 км к западу. Здесь и следует ожидать его падения. Чтобы заставить снаряд возвратиться в точку отправления, следует выпустить его не отвесно, а немного наклонно, в нашем случае – с наклоном в 5°».

Совершенно иначе решается подобная задача К. Фламмарионом в его «Астрономии»:

«Если выстрелить из пушки, обратив ее прямо вверх, к зениту, то ядро снова упадет в жерло пушки, хотя за время его подъема и нисхождения пушка передвинется с Землей к востоку. Причина очевидна. Ядро, поднимаясь вверх, ничего не теряет из скорости, сообщенной ему движением Земли. Полученные им два толчка не противоположны: оно может пройти километр вверх и в то же время сделать, например, 6 км к востоку. Движение его в пространстве будет совершаться по диагонали параллелограмма, одна сторона которого 1 км, другая – 6 км. Вниз под влиянием тяжести оно будет двигаться по другой диагонали (вернее, по кривой, вследствие того, что падение ускоренное) и как раз упадет снова в жерло пушки, которая по-прежнему остается в вертикальном положении».

«Произвести такой опыт было бы, однако, довольно трудно, – прибавляет Фламмарион, – потому что редко можно найти пушку, хорошо калиброванную, и очень нелегко установить ее совершенно отвесно. Мерсен и Пти пытались это сделать в XVII в., но они даже и вовсе не нашли своего ядра после выстрела. Вариньон на заглавном листе своего сочинения «Новые соображения о тяготении» (1690 г.) поместил относящийся сюда рисунок (мы его воспроизводим на заставке). На нем два наблюдателя – монах и военный – стоят возле наведенной на зенит пушки и смотрят вверх, как бы следя за выпущенным ядром. На гравюре надпись (по-французски):

«Упадет ли обратно?» Монах – Мерсен, а военный – Пти. Этот опасный опыт они производили несколько раз и так как не оказались настолько меткими, чтобы ядро угодило им как раз в голову, то заключили, что ядро осталось навсегда в воздухе. Вариньон удивляется этому: «Ядро, висящее над нашими головами! Поистине удивительно!» При повторении опыта в Страсбурге ядро отыскалось в нескольких сотнях метров от пушки. Очевидно, орудие не было направлено строго вертикально.

Два решения задачи, как видим, находятся в резком разногласии. Один автор утверждает, что ядро упадет далеко к западу от места выстрела, другой – что оно должно упасть непременно в жерло орудия. Кто же прав?

Строго говоря, неверны оба решения, но фламмарионово гораздо ближе к истине. Ядро должно упасть к западу от пушки, однако не столь значительно, как утверждает первый автор, и не в самое жерло, как был убежден второй.

Задача, к сожалению, не может быть решена средствами элементарной математики. Поэтому ограничусь лишь тем, что приведу здесь окончательный результат.

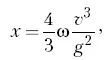

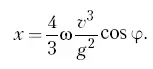

Если обозначим начальную скорость ядра через v угловую скорость вращения земного шара через ш, а ускорение силы тяжести через g, то для расстояния х точки падения ядра к западу от пушки получаются выражения:

на экваторе ω

а на широте φ

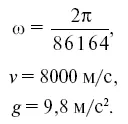

Применяя формулу к задаче, поставленной первым автором, имеем

Подставив эти величины в первую формулу, получаем х = 520 км: ядро упадет в 520 км к западу от пушки (а не в 4000 км, как думал первый автор).

Что же дает формула для случая, рассмотренного Фламмарионом? Выстрел произведен был не на экваторе, а близ Парижа на широте 48°. Начальную скорость ядра старинной пушки примем равной 300 м/с. Подставив во вторую формулу

получаем х = 18 м; ядро упадет на 18 м к западу от пушки (а не в самое жерло, как полагал французский астроном). При этом, конечно, нами не было принято во внимание возможное отклоняющее действие воздушных течений, способное заметно исказить этот результат.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Яков Перельман - Занимательная арифметика [Загадки и диковинки в мире чисел]](/books/1143727/yakov-perelman-zanimatelnaya-arifmetika-zagadki-i.webp)