Юрий Чумаков - Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений

- Название:Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0240-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чумаков - Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений краткое содержание

В книге рассмотрен ряд текстов Пушкина и Тютчева, взятых вне сравнительно-сопоставительного анализа, с расчетом на их взаимоосвещение. Внимание обращено не только на поэтику, но и на сущностные категории, и в этом случае жанровая принадлежность оказывается приглушенной. Имманентный подход, объединяющий исследование, не мешает самодостаточному прочтению каждой из его частей.

Книга адресована специалистам в области теории и истории русской литературы, преподавателям и студентам-гуманитариям, а также всем интересующимся классической русской поэзией.

Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Несмотря на парадоксальное завершение рифмической структуры, первая строфа выглядит даже более упорядоченной, чем вторая. Расположение рифм во второй строфе производит впечатление случайного и хаотического. Однако внимательный взгляд быстро обнаруживает в том же самом наборе двойных и тройных рифм изысканное и сложное построение, осуществленное как структура вложенных друг в друга колец рифм и рифменных групп, причем эта структура удвоенная и пересекающаяся: АВССВАДДАВ. Сразу видно, что тройственное созвучие АВ неразлучно соединено в относительно гетероморфную рифменную пару – относительно потому, что она может быть описана как смежный ассонанс («градом – домами» и т. д.). Эту неоднородную пару можно представить как двуединую рифму, трижды повторяющуюся через равные промежутки по всей строфе от начала до конца: АВ… ВА… АВ. Между ними как раз и стоят двойные созвучия СС и ДД, ст. 13, 14 и 17, 18, которые также связаны ассонирующим повтором, общим ударным «е».

Внешнее кольцо обводит всю строфу целиком, так как ее опоясывают группы АВ в начальной и конечной позиции, ст. 11, 12 и 19, 20: [АВ АВ. Третье звено этой группы ВА, ст. 15, 16, подвергнутое инверсии, находится в середине строфы:

Инверсированное рифменное сочетание ВА – уже как там оно возникло, случайно или намеренно, – стало той счастливой находкой Тютчева, которая приняла на себя функцию своего рода композиционного замка, держащего центра всей кольцевой рифмической структуры. Ст. 11–16, [АВССВ~А], образуют первое внутреннее кольцо, с которым пересекается его дублет, ст. 15–20, [ВАДДАВ]. Центральная группа ВА держит, таким образом, оба кольца, являясь их общим компонентом. Каждое кольцо может быть также представлено как обращенный терцет: АВС – СВА ~ ВАД – ДАВ, что вполне допустимо, так как в генезисе КП просматриваются одическая строфа, полусонет и другие подобные формы. Второе двойное кольцо вкладывается внутрь первого, составляясь из групп [ВССВ], ст. 12–15, и [АДДА], ст. 16–19. Это два стереотипных чередования с охватными рифмами: рифмы в каждом из них различны, потому что «краеугольный камень» ВА разводится по разным кольцам. Теперь, если вложить друг в друга все три кольца (внешнее и два внутренних), то предстанет весьма изощренная фигура из включений, пересечений и разбеганий, напоминающая узор, который получается при продольном разрезании ленты Мебиуса:

11В немногих образцах тютчевских десятистиший (см. примеч. 8) сходства с рифмической структурой КП не наблюдается. Тем не менее прецедент существует, но в строфах меньшей длины. Среди самых разных стихотворений Тютчева 1820—21 гг. есть два композиционных дублета, свидетельствующие о склонности Тютчева (позже почти излишней) к неравностишным строфам: «К оде Пушкина на Вольность» и посвященное А. Н. М. «Нет веры к вымыслам чудесным…». Оба текста содержат по 3 строфы в 8, 6 и 9 стихов. В стихотворении, посвященном А. Н. М., интересны 1 и 3 строфы. Вот их рифменные формулы:

А в А с в в с А, (…) а В а а В с с В с,

которые выглядят как предварительный эскиз к рифмам КП. Первая моделирует «далекую» рифму А, вторая – построение из вложенных и сцепленных колец.

Впрочем, как своего рода изготовка к рифмической композиции первой децимы, существует одиночное восьмистишие «Поэзия», написанное в одно время (начало 1850 года) и напечатанное в одной подборке с КП. Смежная рифма «огней / страстей» откликается в последнем стихе через пять строк на шестую по той же схеме, что и в КП, с легким изменением порядка рифм в промежутке.

Наблюдения показывают, что у Тютчева, кроме тематических дублетов, существуют и дублеты композиционных, строфических, рифменных и иных структур. Его поэтические коды как бы содержат в себе схемы, заготовки, объемы, лирические траектории, которые продуцируются не менее двух раз. Иначе трудно объяснить усложненное повторение рифменной структуры, хранящейся в творческой памяти в течении тридцати лет.

В этом чертеже еще не все исчерпано. Можно допустить, например, четвертые кольца, если принять смежные рифмы СС и ДД за охватывающие некоторое нулевое пространство. Кроме того, вне системы колец просматривается соотношение рифм в пятистишиях, на которые легко делится строфа: АВССВ – АДДАВ. Взятые отдельно, пятистишия превращаются в четверостишия с холостым стихом в пре– и постпозиции. У Тютчева есть стихотворение, в точности осуществляющее построение в первом варианте («Обеих вас я видел вместе…»).

Многомерность рифмической структуры КП соблазняет использовать ее схему как порождающее смысловое устройство, наряду с тематикой и лексикой. Рифмическая схема второй строфы, принятая за ее инфраструктурную модель, задает тексту – даже без обращения к лексико-тематическому фону – характер сложной и замкнутой устроенности, изощренного архитектурного расчета, высокой авторитетности. К. В. Пигарев, продолжая наблюдения над рифмами КП, пишет: «Значительно большей композиционной стройностью, несмотря на свою прихотливую систему рифмовки, отличается вторая строфа». [429]Исследователь безусловно прав в своем тезисе (далее он пишет о «композиционной цельности строфы»), но было бы точнее не «несмотря на», а «благодаря»…

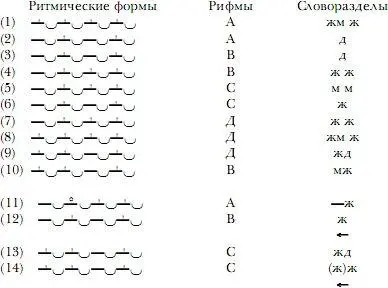

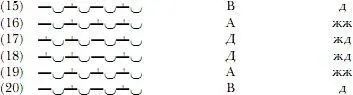

Семантика чисто стиховых уровней до сих пор проблематична теоретически и практически. Поэтика КП способна прояснить семантические возможности на межуровневых зависимостях внутри стиха. Для этого надо еще раз обратиться к метрическому уровню и соотнести его с рифмическим. Здесь открываются неожиданные и не совсем объяснимые факты почти абсолютного соответствия рифмующих стихов второй строфы с их ритмическими формами и словораздельными вариациями. Те же самые отношения в первой строфе как бы нарочито изменчивы и неупорядочены, а наблюдаемые соответствия скорее разведены, чем сближены. Чтобы убедиться в этом, необходимо полностью воспроизвести метрическую схему КП, сопоставив ее с рифмическими структурами обеих строф:

Несколько пояснений к схеме. В ритмических формах кружком (°) обозначено отсутствие ожидаемого ударения и вообще исключительность ст. 11, так как во всех остальных девятнадцати случаях ударение на втором икте присутствует. Словоразделы даны по схеме П. А. Руднева: [430](м) – мужской словораздел, (ж) – женский, (д) – дактилический (по классификации рифм).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: