Александр Камянчук - Устойчивое развитие Ирбитского муниципального образования, часть 1

- Название:Устойчивое развитие Ирбитского муниципального образования, часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Печатный вал

- Год:2009

- Город:Ирбит

- ISBN:978-5-91342-006-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Камянчук - Устойчивое развитие Ирбитского муниципального образования, часть 1 краткое содержание

Научное издание.

Под общей редакцией: Еремин А.С., Камянчук А.В.

Устойчивое развитие Ирбитского муниципального образования. Часть 1. – Ирбит: ИД «Печатный вал», 2009

В первой части книги дается характеристика Ирбитского муниципального образования Свердловской области: естественно-исторические условия, его история, население, сельское и лесное хозяйство, оценка потенциала конкурентоспособности. Для всех интересующихся проблемами устойчивого развития сельских территорий.

Рецензент:

Главный специалист Министерства экономики и труда Свердловской области Н. П. Береснев

Издательский дом «Печатный вал». 623 851, г. Ирбит, ул. Горького, 2б.

Тел./факс +7 (34355) 3-87-24, 3-87-38

Компьютерная верстка: М. Камянчук

Подписано в печать 15.07.2009 г.

Формат 60х84 1/16.

Заказ № 1830, Тираж 300.

ISBN 978-5-91342-006-0

Устойчивое развитие Ирбитского муниципального образования, часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это связано с сокращением численности работающих в сельскохозяйственном секторе экономики и в перерабатывающей отрасли.

Таким образом, в Ирбитском муниципальном образовании протекают те же самые процессы, что в целом в стране и мире. В связи с ростом производительности труда все меньшее число экономически активного населения задействовано в сфере производства, что обостряет проблему сельской безработицы и делает все актуальнее перевод избыточного населения из сферы производства в сферу обслуживания.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Основным занятием населения Ирбитского уезда было сельское хозяйство. Однако на хозяйственную деятельность Ирбитского крестьянства значительное влияние оказывала Ирбитская ярмарка, дававшая населению Ирбитского уезда стабильный посторонний заработок. Это препятствовало развитию здесь других отхожих промыслов и кустарных производств. С конца XIX в. началось падение Ирбитской ярмарки. Отсутствие отхожих промыслов и кустарных ремесел вынудило ирбитское крестьянство обратить более серьезное внимание на развитие сельского хозяйства. В конце XIX в. в Ирбитском уезде произошел переход от переложной системы земледелия к трехполью. Однако классического трехполья с принудительными севооборотами, которое было характерно для общинного крестьянского хозяйства Европейской России, в Ирбитском уезде не существовало. Поэтому местную систему полеводства точнее характеризовать как пестрополье, когда каждое крестьянское хозяйство самостоятельно решало, что сеять на своей земле. До конца XIX в. основной зерновой культурой была рожь. На рубеже веков ее вытеснила пшеница.

Из технических культур в Ирбитском уезде широкое распространение получила конопля. В южной части уезда сформировался т.н. конопляный район, в который входили Зайковская, Скородумская, Белослудская, Стриганская и Антоновская волости. Конопля давала хорошие урожаи зерна и добротное волокно. Семена продавались или перерабатывались на масло, которое производилось на месте. Из волокна изготовлялись разного сорта веревки. Некоторые предприятия перерабатывали до тысячи пудов волокна. Волокно сбывалось на местных ярмарках или во время проведения Ирбитской. Особенно большим производством конопляного волокна занималась села Чернорицкое, Осинцевское и Белослудское. Центром торговли конопляным семенем и волокном было с. Белослудское. Дальше волокно перерабатывалось в д. Речкаловой, которая славилась канатно-веревочными заведениями, семена – в д. Молоковой, где имелись маслобойные заводы. Ирбитская ярмарка позволяла сбывать готовую продукцию на внешнем рынке. В 1890 г. партия пенки в 2 тыс. пудов была поставлена через Обь в Англию. Постройка Транссиба открыла новые возможности для сбыта продукции. Прядильщики д. Молоковой, работая только по заказам, были не в состоянии удовлетворить спрос. Лучшим качеством отличалась пенька с. Осинцевского и д. Неустроевой.

В начале ХХ в. в Ирбитском уезде возник интерес к машинной переработке молока. В 1911 г. в уезде насчитывалось 37 маслоделен. В основном изготовлялось топленое масло, в незначительном количестве производилось сладкое (сливочное) и экспортное масло. Видную роль в кредитовании местных маслозаводов играла шведская фирма «Альфа-Лаваль». После прекращения с началом первой мировой войны экспорта масла, маслозаводы Ирбитского уезда были закрыты.

Возникновение промышленного маслоделия стимулировало развитие животноводства, которое из чисто «навозного» стало приобретать характер молочно-продуктивного. Племенным делом занимались при Ирбитской сельскохозяйственной ферме и в имении Виноградовых (метизация местного скота швицами). Однако особой породы скота при этом выведено не было.

1920-е гг. характеризовались значительными землеустроительными работами, в ходе которых происходило «приближение» крестьян к земле: ликвидировалось дальноземелье и чересполосица. Произошло разукрупнение больших земельных обществ и переселение крестьян на выселки.

Сплошная коллективизация нанесла значительный урон сельскому хозяйству, особенно пострадало животноводство. Начавшийся в конце 1930-х гг. подъем был прерван Великой Отечественной войной.

После затяжного кризиса, серьезные перемены к лучшему наступили только в середине 1950-х гг., когда в районе начался рост поголовья скота, стала увеличиваться его продуктивность, значительные изменения произошли в структуре посевных площадей.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в 1956-1960 гг. составила 12,2 центнера с гектара, в 1961-1965 гг. – 12,9. Валовой сбор зерновых составил за эти годы соответственно – 340 763 и 397 186 т.

В связи с ростом поголовья скота начали расширяться посевы кормовых культур. В 1955 г. в Ирбитском районе были впервые проведены посевы кукурузы на площади 2880 га. К 1962 г. площади, занятые кукурузой, достигли 14 395 га, но в последующем снизились до 11-12 тыс. га.

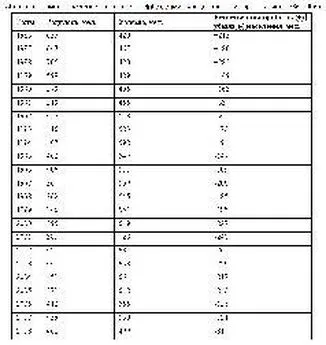

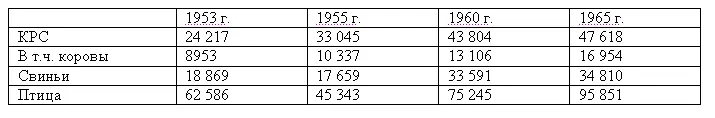

Развитие животноводства до 1965 г. видно из следующих данных (показатели на конец года):

С увеличением поголовья дойного стада и продуктивности коров шел рост валового производства молока:

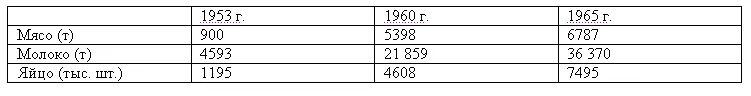

Рост объема поставок государству продукции животноводства характеризуется следующими данными:

Во второй половине 1960-х гг. в районе прошло сокращение посева зерновых и рост посева многолетних трав. Это было связано с предоставлением колхозам большей хозяйственной самостоятельности. Но в первой половине 1970-х гг. зерновой клин был восстановлен в прежнем объеме.

Посевная площадь в 1966 г. в Ирбитском районе составила 98 266 га. Зерновые и бобовые культуры занимали 60 400 га (61,5%), в т.ч. пшеница – 27 538 га, картофель – 2707 га (2,8%), кормовые культуры – 34 914 га (35,5%), в т.ч. кукуруза – 11 785 га (12%), многолетние травы – 12 175 га (12,4%).

К середине 1970-х гг. посевная площадь возросла до 106 464 га. Зерновые занимали 64 604 га (60,7%), в т.ч. пшеница – 26 736 га (25,1%), картофель – 3168 га (3%), кормовые культуры – 38 514 га (36,2), в т.ч. кукуруза – 10 841 (10,2%), многолетние травы – 20 329 га (19,1%).

Средняя урожайность зерновых в VIII пятилетке составила 16,6 центнера с гектара, в IX пятилетке – 16,3.

Валовые сборы зерновых за 1966-1970 гг. составили 490 434 тонн, за 1971-1975 гг. – 501 697 тонн, картофеля соответственно: 136 324 и 152 933 т.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: